手放すときの心を整える~お守りやお札のお焚き上げと処分方法~ (株式会社リリーフ 2025.8.5)

旅行先で手に入れたお守り、人から贈られたお札――気づけば引き出しの奥に眠ったままになっていませんか?「捨てるのは気が引けるけれど、どうしたらいいか分からない…」そんなあなたのために、正しい処分方法と心を整える“手放し方”を、丁寧にご紹介します。

お守りやお札は、いつまで持つもの?

お守りやお札の役割とは?

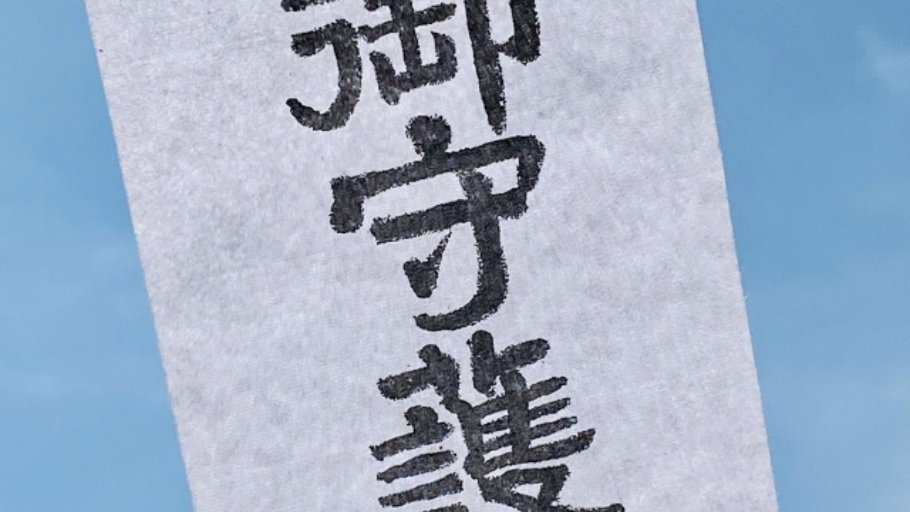

お守りやお札は、神社やお寺のご神徳やご利益を受け取る“橋渡し”のような存在です。健康や安全、家内繁栄などの願いを託し、目に見えない不安や災いから守ってくれるとされています。

自分で手に入れたものだけでなく、人から贈られたお守りには、その人の「無事を願う気持ち」も込められているため、単なる物以上の意味を持ちます。

毎日の生活の中で心の支えになったり、ふとした瞬間に安心感が得られたりする、精神的な役割が大きいのです。

有効期限はあるの?

一般的にお守りやお札は、一年ごとに新しいものに取り替えるのがよいとされています。これは、時間とともに願掛けの力が自然に薄れるという考え方と、毎年新たな気持ちで神仏と向き合う習慣の一環です。

特にお札は、家庭の神棚にお祀りするものなので、年末年始など節目に更新する方が多いようです。ただし、必ず期限があるというわけではありません。

大切なのは「今でも持ち続けたいかどうか」という気持ち。その感覚を大事にすることが、手放す時期を見極めるヒントになります。

捨てるのは縁起が悪い?

多くの方が、お守りやお札をそのままゴミとして捨てることに抵抗を感じます。それは「神仏が宿っているものを粗末にしてはいけない」という心の働きによるものです。

実際、処分方法としては神社仏閣でのお焚き上げが一般的で、丁寧に供養した上で納められます。どうしても自分で処分しなければならない場合でも、紙に包む、塩で清めるなど、敬意を込めた方法が推奨されます。

気持ちを込めて扱うことで、手放すことに後悔を残さず、気持ちを切り替えるきっかけにもなります。

いただいたお守り・お札の適切な処分方法

神社やお寺での「お焚き上げ」

お守りやお札を感謝の気持ちとともに手放す方法として、多くの方が選ぶのがお焚き上げです。これは神社やお寺で、大切にしてきたご神体やお札を清めたうえで火にくべ、煙として天に還す儀式です。

目に見える炎の中で「役目を終えたもの」が浄化されることで、持ち主の気持ちにも一区切りがつきます。神社では年末年始に「古札焼納祭」、お寺では「供養焚き上げ」として行われることが多く、その場に参列できる場合もあります。

感謝を込めて納めることが大切です。

持ち込む際のマナーと注意点

お守りやお札をお焚き上げに出す際は、まずはその神社やお寺の方針を確認することが大切です。すべての神社仏閣が持ち込みを受け付けているわけではなく、事前連絡が必要な場合もあります。

また、持ち込む際は袋や箱にまとめ、可能であれば中身が見えるようにしておきましょう。金属製のものやぬいぐるみなどは対象外とされることもあります。

供養料(初穂料・志納金)として数百円~数千円の目安を用意し、封筒に入れて「お焚き上げ料」と書き添えるのが一般的です。

郵送で受け付けている神社仏閣も

近くに持ち込み先がない、あるいは遠方のお守りを納めたい場合は、郵送でお焚き上げを受け付けている神社やお寺を利用する方法があります。

インターネットなどで事前に確認し、指定された住所に送ることで、現地での焚き上げを代行してもらえます。封筒の中に供養料を同封するケースや、オンライン決済に対応しているところもあります。

ただし、事前申し込みが必要な場合や、受付期間が限られている場合もあるため、注意事項をよく確認してから送るようにしましょう。

旅行先や遠方の神社・お寺で授かったものはどうする?

遠くて持っていけない場合の選択肢

旅行先や遠方の神社でいただいたお守りやお札を返納したいと思っても、現地まで足を運ぶのは難しいこともあります。

そのような場合は、郵送による返納を受け付けているかを確認するのがひとつの方法です。また、身近な地域の神社仏閣で「他所のもの」も受け入れてくれるところもあるため、事前に問い合わせてみると安心です。

「どうしても直接返したい」という思いがあれば、次の旅行の機会に持参するという選択肢もあります。大切なのは、気持ちを込めて納めることです。

お焚き上げ代行サービスの活用

近年では、お守りやお札を専門業者が預かり、提携する神社仏閣で丁寧にお焚き上げしてくれる代行サービスが増えています。

特に、高齢の方や忙しい方にとっては、手間をかけずに気持ちよく手放せる方法として注目されています。申込から発送までをインターネットで完結できるところもあり、写真付きで供養完了の報告が届く場合もあります。

ただし、サービス内容や料金体系は業者によって異なるため、信頼できる会社を選ぶことが重要です。供養の質にも注目しましょう。

家に溜まってしまった「気持ちのあるもの」たち

故人が残したお守りやお札の扱い方

亡くなった方が大切にしていたお守りやお札は、単なる持ち物以上に強い思い入れが込められていることが多く、残されたご家族も扱いに迷うことがあります。

そうした場合は、まず「どういう願いが込められていたか」に目を向けることが大切です。手元に残しておくことも選択肢の一つですが、多くの方は感謝の気持ちを込めてお焚き上げや供養を選ばれます。

物としてではなく、心のつながりの象徴ととらえ、気持ちに整理がついたタイミングで手放すことが自然な流れです。

遺品整理の現場でよくあるご相談

遺品整理の現場では、「これは捨てていいものか分からない」という声がよく聞かれます。特に、お守りやお札、神棚に置かれていたお札類などは、処分に迷う代表的な品目です。

専門のスタッフが対応することで、気持ちに寄り添いながら丁寧に分別し、必要であれば供養の手配まで行うことが可能です。

ご遺族の方が気がつかなかった大切なものが見つかることもありますので、信頼できる業者に相談することで安心して整理が進められるというお声を多くいただいています。

心を込めた「手放す」ためのステップ

感謝の気持ちを伝えることから

お守りやお札を手放す前に大切なのは、「これまでありがとう」という感謝の気持ちを持つことです。

どんなご利益があったかに関わらず、日々そばにいて心の支えになってくれた存在として、ひと言でも感謝の言葉をかけてあげることで、気持ちの整理がつきやすくなります。無理に特別な儀式をする必要はありません。

手のひらで包み込むように持ち、静かに目を閉じるだけでも充分です。物を大切にする心が、次の一歩を穏やかに踏み出す力になります。

処分前にしておきたい簡単な儀式

手放すときの心構えとして、ちょっとした“けじめ”の儀式を行うと気持ちが落ち着きます。たとえば、白い布や半紙に包んでから納める、塩をひとつまみ添えて清めるなどがよく知られた方法です。

また、自宅でできる方法として、小さなお皿にお守りを乗せ、感謝を述べたあとで袋に入れるというやり方もあります。

こうした行動が、単なる処分ではなく「丁寧に送り出す」行為へと変えてくれます。形は自由ですが、気持ちを込めることが何より大切です。

最後に~大切なものだからこそ、納得できるかたちで

お守りやお札は、目には見えなくても心のよりどころとなる存在です。役目を終えたからといって、すぐに手放すのは気が引ける…という感覚は、ごく自然なものです。

だからこそ、どのように手放すかは「納得できるかたち」であることが何より大切です。お焚き上げに出す、感謝を込めて自分で整える、あるいはもう少しそばに置いておく──どの選択も間違いではありません。

物に込められた想いに丁寧に向き合う時間が、心を穏やかに整えてくれるはずです。

リリーフのご案内

創業60年のリリーフは社内研修を終えた専属スタッフが対応し、高齢者やご遺族の負担を軽減するため、安心・丁寧な遺品整理を全国で展開しています。私たちは、お客様一人ひとりの「心の整理」をサポートし、「ありがとう」の感謝の気持ちが溢れる、温かい社会の実現を目指してまいります。

部屋や実家の不用品処分・遺品整理・生前整理は、お片付け専門サービス「Relief(リリーフ)」 にお任せください。

ワンストップ対応

仕分け・搬出・リユース・処分まで自社一貫。現地無料見積り後の追加費用なしで安心です。

- 環境と家計にやさしいリユース

海外への再利用ネットワークで処分費用を 20%〜40%削減(※家具の状態によります)。 - 立会い不要・遠方物件もOK

遠隔地の実家や空き家でも、カギをお預かりしてスピーディーに作業を完了します。 - 空き家管理サービスも併設

定期換気・簡易点検・郵便物確認など、活用方法が決まるまでの維持管理もサポート。

引っ越し前の不用品処分から、実家じまい・施設入居準備まで——

リリーフ が“片付けのストレス”を丸ごと解決します。

相談・見積りは 完全無料。「SBI証券からの紹介」とお伝えください。

フリーダイヤル 0120-112-089 または公式サイト・LINEから、ご連絡くださいませ。

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。