予測不可能な時代を40年国債で乗り切る!

投資情報部 土居 雅紹

2025/10/03

“まあ大丈夫”が危ない:経済予測と投資判断の落とし穴

「絶対」は存在しない——元米財務長官であり、ゴールドマン・サックスの共同会長やシティグループ会長などを務めたロバート・ルービン氏は「すべての物事は確率論で捉えるべきだ」という趣旨の言葉を残しています。実際、金融市場で日々取引されている株価指数や為替のオプション価格は、確率に基づいて算出されています。

この視点で見ると、「年末の日経平均は〇〇円!」とか「ドル円XXX突破は確実」といった観測記事は、まるで複数のサイコロの出目をピンポイントで予言しているようなものです。

では、今後インフレが加速するのか、それともデフレに戻るのか——この問いも、確率論の世界では「極端なシナリオも、確率の差こそあれ、十分に起こり得る」と考えるべきでしょう。

しかし、人間は感情の生き物です。行動経済学でいう「正常化バイアス」が働き、異常な事態が進行していても「まあ、大丈夫だろう」と思ってしまいます。その結果、現在の株高やインフレ傾向、不動産価格の高騰を見て、「日本はもうデフレには戻らない」「不動産も株も上がり続ける」「ドル円も安定している」と考える人が多くなります。

けれども、過去を振り返れば、1990年の時点で日本の長期デフレを予測できた専門家はほとんどいませんでした。AIブームの急拡大も、2025年4月のトランプ大統領による「解放の日」直後の株価暴落と急回復も、事前に予測するのは困難でした。つまり、経済予測は思ったほど当たらず、誰も想定していないシナリオが現実になることもあるのです。

では、今「盤石」と思われている予測が、どんな条件で覆る可能性があるのか、いくつかの例を挙げてみましょう:

① トランプ関税で日本の貿易赤字が拡大?

⇔ たとえ対米輸出が減っても、原油価格の急落、道路やビルへの太陽電池の大量設置や原発再稼働の進展によって、鉱物燃料の輸入が減り、貿易黒字に転じる可能性も。

② 不動産価格の上昇が続く?

⇔ 中国の不動産不況がさらに深刻化し、日本のバブル崩壊と同じ道を辿れば、中国人投資家の余裕がなくなって買いが減り、日本国内の不動産価格は再び下落も。

③ 企業業績が好調で株高が続く?

⇔ 米国景気が減速し、日本での外国人受け入れも減れば、人口減・市場縮小によってデフレ経済に逆戻りする可能性も。

④ 米ドル円安レートはレンジ内での値動きが続く?

⇔ 米国の圧力で円安が強制的に修正されたり、米経済が不況に陥ったり、トランプ政権がFRBに過剰介入したりすれば、米ドルが急落する展開も。

未来は常に不確実で、確率の世界に生きている私たちは「あり得ない」と思っていたことが、ある日突然「現実」となるかもしれません。だからこそ、柔軟な視点と冷静な想像力が、これからの時代にはますます重要となります。

現状維持かデフレ再来なら40年国債への投資が有効?

デフレ、円高時の国債利回りを振り返る

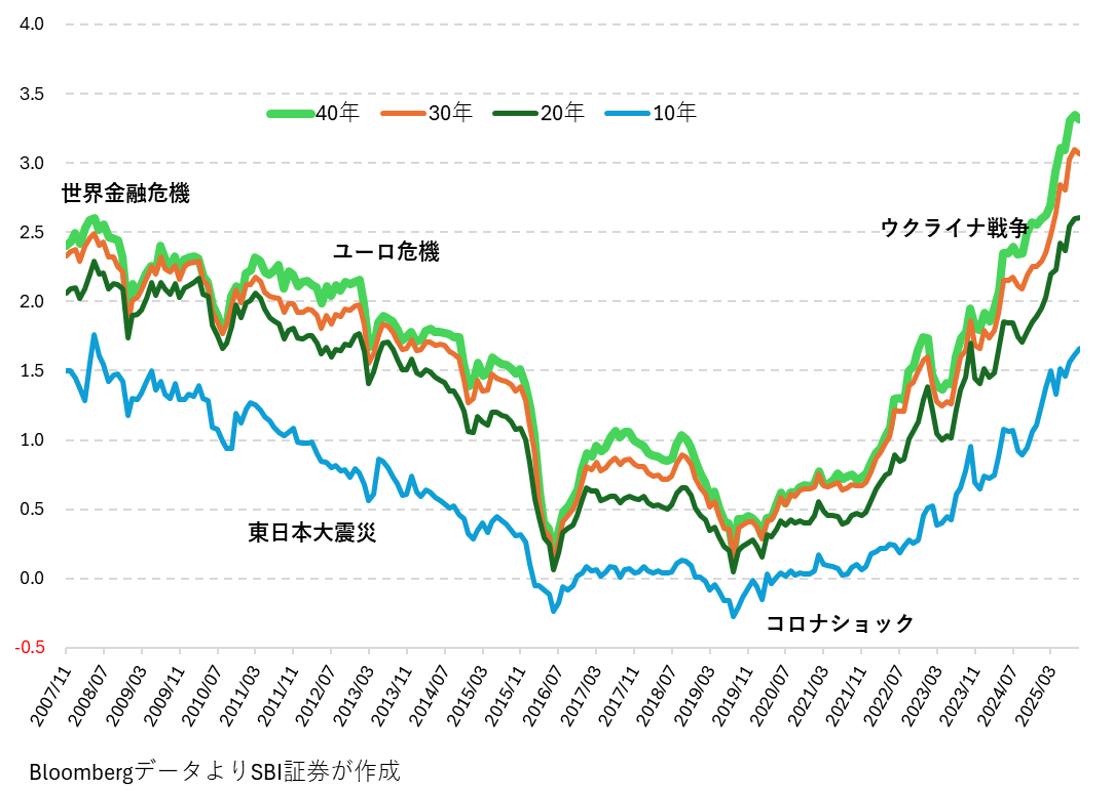

図表1は、世界金融危機(サブプライム危機)が進展し始めた2007年11月以降の、40年・30年・20年・10年国債の利回りの推移を示したものです。

2025年9月時点では、10年国債の利回りは2007年末の水準に回復し、40年・30年・20年国債の利回りはそれ以上に上昇しています。

とはいえ、この18年間が一本調子だったわけではありません。

リーマンショック、東日本大震災、ユーロ危機などを経て、国債利回りは長らく低下傾向にありました。

転機となったのは、2020年のコロナショックによる大規模な財政出動、そして2022年以降のウクライナ戦争による原油高騰です。これらを契機に、ようやく「金利がある世界」へと戻ってきたのです。

ここで注目すべきは、40年国債の利回りが全期間を通じて高かったという点です。

2007年時点で40年国債を保有していた場合、途中で売却しても債券価格の上昇で利益を得られ、保有し続けたとしても、10年国債よりも高い利回りを享受できたことになります。

インフレ・デフレの物価シナリオと投資戦略

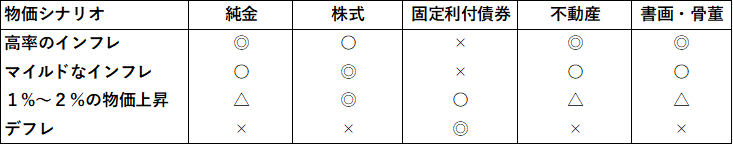

図表2では、物価の動向(インフレかデフレか)によって、どの資産に投資するのが効果的かを整理しています。

「物事はすべて確率論で捉えるべき」という視点に立てば、複数の物価シナリオに対応できる投資戦略を考えておくことが重要です。

たとえば、1%〜2%程度のインフレ(現状維持といえる状況)で推移するなら、株式も債券も有効な投資対象となります。

一方で、仮にデフレが再来するような局面では、満期までの期間が長い固定利付債が非常に有効な選択肢となります。

このような観点から、超長期国債をポートフォリオの5%〜10%程度組み込むことは、十分に検討に値する投資戦略といえるでしょう。

図表1 10年、20年、30年、40年国債の利回りの推移

図表2 物価シナリオと投資(イメージ)

SBI証券で日本国債の超長期国債を探す方法

SBI証券で日本の超長期国債を買いたいと思ったら、まずは銘柄を探すところから始めましょう。

1.SBI証券のトップページにアクセスし、PCの場合は「債券トップ」の左横のメニューから「円貨建」の「+(プラス)」でメニューを広げて、「既発債券」をクリックします(スマホの場合は「債券トップ」から上段メニューの「円貨建債券」を選び、ページ中央に表示される「既発債券」をクリックします)。

2.次に、検索条件入力欄の近くにある「かんたん検索」の中から「日本国債に投資したい」を選びます。

→この操作で、対象の銘柄が15件に絞り込まれます(2025年10月1日時点、図表3参照)。

利回りが高い残存期間長めの債券を探したいので、「並び替え」で「残存期間(降順)」を選びます。

図表3の対象はすべて日本国債なのですが、残存期間と利回りだけでなく、単価にも注意しておきましょう。40年国債は2銘柄あり、第18回利付国債は残存期間39年6カ月、利回り3.135%で単価99.37、第16回利付国債は残存期間37年6カ月、利回り3.845%で、単価60.93です。18回の方が残存期間が長いのに16回の方が利回りが高いのは、利子(クーポン)によって18回の方が満期前に受け取る金額が多く、実質的に早くお金を回収できるからです。この特徴が端的に表れるのが単価で、18回がほぼ償還額の100に近いのに対し、16回は6割強の金額で購入でき、差額を満期に受け取る割引債(ゼロクーポン債)的な特徴を持っています。

このとき、より高い保有期間利回りを得たいなら16回ですが、万が一の金利上昇にも相対的に強く、かつ、そのときに急な資金需要や相続などで売却する可能性も考慮するなら、18回を選ぶ方の方が多いように思えます。

便利な機能も活用しましょう

- 気になる銘柄は「登録」しておくと、いつでもまとめて確認することができます。

- 「試算」機能を使えば、為替変動の影響を含め、購入後の損益をシミュレーションすることもできます。

SBI証券での債券取引の流れやお役立ち機能については、債券取引ガイドをご覧ください。

最後にひとこと

SBI証券で取り扱っている債券の銘柄や条件は、日々変わります。購入前には、必ず最新情報をWEBサイトで確認してください。

図表3 日本国債の既発債(残存期間20年超を抜粋)

免責事項・注意事項

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、 商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)、店頭CFD取引(SBI CFD)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。