「スターゲイト」と「ディープシーク」の見方を解説します!

投資情報部 榮 聡

2025/02/05

テクノロジー業界に相次いだビッグニュース、「スターゲイト」と「ディープシーク」について、それぞれテクノロジー業界を見るうえでのポイントを2つずつ解説いたします。さらに、2つのイベントに対する株価の反応も加えて考慮すると、物色の重点は半導体からソフトウェアに移りつつあるようです。

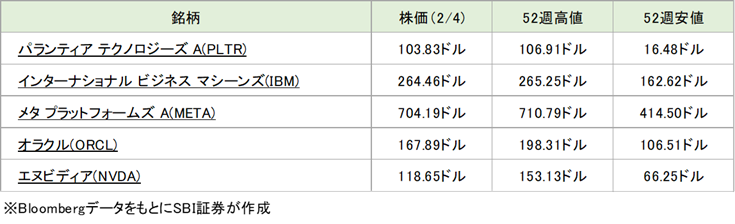

図表1 注目銘柄

(1)AIデータセンター「スターゲイト」の2つのポイント

年初のテクノロジー業界は、1/21(火)にAIデータセンターの「スターゲイト」計画が発表されて市場に好感される一方、翌週の1/27(月)には中国企業の対話型AI「ディープシーク」が米国企業の脅威と捉えられて株価が急落と、目まぐるしい動きとなっています。

2つの重要イベントについて、筆者なりの見方をお伝えいたします。公表されている情報のみに基づくもので、当事者に取材したわけではありませんが、筆者の30年以上にわたる産業調査の知見によって、ご参考になるものとなれば幸いです。

〇AIデータセンター「スターゲイト」計画

ソフトバンクグループ、オープンAI、オラクルの3社が中心となってAIデータセンターを建設するプロジェクトです。中心となる3社以外にも、技術面でアームホールディングス、マイクロソフト、エヌビディアなど、資金面ではMGX(アラブ首長国連邦の投資会社)が協力するようです。

4年間で最大5,000億ドル(約77兆円)、直ちに1,000億ドル(約15兆円)の投資に着手するとして、その額の大きさに株式市場では驚きをもって迎えられました。中心となる3社の主な役割は以下のように考えられます。

【オラクル】 自社でAIデータセンターを運営して、昨年から四半期決算のリリースで、一般事業会社によるAIワークロード(ハイパースケーラーのAIワークロードを除く)ではトップシェアを保有していると述べています。データセンター運営で中心的役割を果たすとみられます。

【オープンAI】 大規模言語モデルの「Chat GPT」を擁し、AIのソフトウェア分野での顧客サポートを担当するとみられます。

【ソフトバンクグループ】 主に資金の出し手と考えられます。自身の資金のほか、中東のオイルマネーを引っ張ってくることが期待されているとみられます。

〇ポイント1:一般事業会社がAIを本格的に導入する動きを反映

「スターゲイト」計画は、いよいよ一般事業会社がAIを自社の業務執行に取り入れるための動きが本格化していることを示唆していると考えられます。一般事業会社のこのような動きに対して、AI計算を行うための受け皿になることを目指した事業と考えられます。

一般事業会社がAIへの取り組みを強めていることは、以下のような事例からうかがわれていましたが、これがいよいよ本格化すると想定されているようです。

・昨年よりアクセンチュア、IBM、サービスナウといった、一般事業会社のAI導入に携わっている企業から、AI関連の受注や売上が四半期ごとに加速していることが報告されていました。

・エヌビディアは2024年5-7月期の決算発表で、同社のAIコンピュータの販売先の約半分はハイパースケーラー以外の一般事業会社を中心とした企業群になっているとして、一般事業会社のAIへの取り組みが拡大していることがうかがわれました。

・2/3(火)に10-12月期決算を発表した、ビッグデータを扱うためのソフトウェアを提供するパランティアテクノロジーズはAI向けソフトウェアの需要が好調で、10-12月期実績、2025年12月期業績ガイダンスとも市場予想を上回りました。AIソフトウェアの販売先は、一般事業会社が中心と考えられます。

〇ポイント2:投資額はあくまで「営業目標」と考えられる

もう一つのポイントは、今回「スターゲイト」が発表した投資額はあくまで「営業目標」と考えられ、同社の場合はAIデータセンターを利用する顧客を開拓する必要があることだと思われます。

AIデータセンター投資で先行したハイパースケーラーは、自社のサービスにAIを利用しているため、ある程度需要が読めていると考えられます。自社で使わない部分を一般事業会社のAI利用にまわすという形です。

しかし、「スターゲイト」の場合は自社で利用するサービスが小さいとみられるため、AIワークロードを利用する企業を開拓する必要があると考えられます。このため、実際の投資については需要動向を見ながら進めるということになるでしょう。

そういう意味では、「直ちに1,000億ドルの投資に着手、4年間で最大5,000億ドル」というのは、ブラフを含む数字の可能性がありそうです。大きい数字を世間に提示して業界の注目を集め、AI計算をどこに頼むかというときに、必ず選択肢の一つに入ることを目指したものとみられます。

就任直後のトランプ大統領と一緒に記者会見して、業界のみならず広く世間の注目を集めたことが非常に重要な意味をもつと考えられます。また、トランプ大統領が支援を約束したのも、信用を高めるために効果的だったと言えるでしょう。

ただし、あくまでも「営業目標」であると考えられるため、今後の顧客開拓状況によっては、下方修正するといったことが起こりやすいことも頭に入れておく必要がありそうです。

(2)中国企業の対話型AI「ディープシーク」の2つのポイント

〇中国企業の対話型AI「ディープシーク」

「ディープシーク」は、2023年に梁文鋒(リャンウェンフォン)氏が創業した中国杭州市のAI研究所が提供する対話型AIで、中国のヘッジファンド「High-Flyer」が資金を提供しています。

昨年11月に市場投入された最新モデルの「ディープシーク-R1」は、1/27(月)にiPhoneのアプリダウンロード数でトップを獲得したことから、急速に株式市場で注目を集めることとなりました。

オープンAIの「ChatGPT」に匹敵する対話能力をもち、かつ、6百万ドルで開発されたとの主張が衝撃をもって迎えられました。これまで世界で一強とみられていた米国AI産業の価格競争力、市場リーダーシップに疑問が生じて、AI関連銘柄の株価に大きな影響が出ました。

一方、「ディープシーク」はオープンAIから研究データを不正入手した可能性があるとして、調査が進められているとの報道もあります。その実力については、まだ評価が固まっていないと言えそうです。

〇ポイント1:中国のAI産業はあなどれない

ポイントの一つは、中国のAI産業は侮れないということでしょう。

米国のシリコンバレーで米IT大手によるAIに対する取り組みが一斉に始まった2012年当時、中国人研究者が現場にいて最先端の技術を吸収したとされます。そのうちの一人が中国に帰国して百度(09888) で中国でのAI発展に貢献してきたとの歴史があります。その後もAIは次世代の重要技術として、中国政府による産業推進の対象となって、現在に至っています。

中国工業情報化部によると、中国内のAI企業は4,400社を超え、そのうち生成AI技術を採用して研究開発する企業は約700社に及ぶようです。同部報道官は、「登録後、大衆にサービスされている巨大言語モデル(LLM)が200社以上で、使用者数も6億人を超過した」と述べています。中国は世界で唯一米国のAI産業に対抗できる可能性がある国で、決して侮れないと言えそうです。

「ディープシーク」の実力に対して株式市場では懐疑的な見方があるものの、業界の識者と言えるエヌビディアは、「AI技術の優れた進歩だ」「テストタイム・スケーリング技術(※)を使用して新しいモデルが作成され得ることを示すもの」と技術進歩の可能性を指摘しています(※:モデルの推論に投入する計算量が増えるほど精度が向上する法則)。

また、半導体製造装置のASMLは、「コスト低下はASMLにとって良いニュースだ。コストが下がれば、AIをより多くの用途で使用できるようになる。用途が増えれば、チップの需要も伸びる」と前向きなコメントが出ています。

業界の識者は、中国AIの実力を知っているためとみられますが、素直に進歩を称賛するコメントが目立ちました。

〇ポイント2:米国AI産業への影響を測るのは時期尚早

株式市場が最も大きな衝撃を受けたのは、「ディープシーク-R1」の開発費が6百万ドル以下だったという点だったとみられます。しかし、この「開発費」に何が含まれているかは明らかでなく、米国AI産業への影響を推し量るのは時期尚早とみられます。

テクノロジー業界では、この6百万ドルは完成したモデルを最後に「訓練」したときのAIデータセンターのレンタル料のみなのではないかと言われています。

モデルを開発する費用、モデルを改良する過程で試行錯誤に費やした費用、訓練データを整備する費用などは含まれておらず、米国の開発費と単純比較できる数字ではないとの見方が強まりつつあるようです。

また、「ChatGPT」など大規模言語モデルの開発につながる技術革新は、2017年にグーグルの研究者が発表した機械学習モデルの「Transformer」に関する論文だったと言われています。大規模言語モデルに関して、中国のAIは米国に近い位置にあるものの、重要な技術革新は引き続き米国発であるとみられ、依然としてリードを保っていると考えられます。

(3)2つのイベントに対する主要銘柄の株価反応

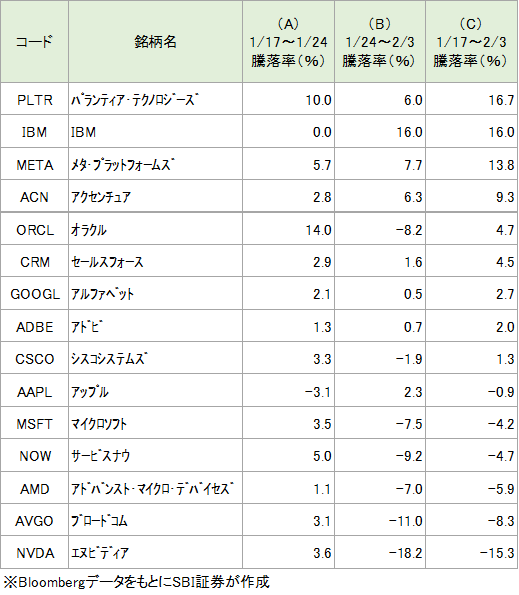

AIに関連するテクノロジーの主要銘柄(S&P500指数採用銘柄で時価総額1,500億ドル以上)について、以下の期間に分けて株価騰落率を検証しました。

(A)1/17~1/24・・・「スターゲイト」発表に対する反応が出た期間

(B)1/24~2/3・・・「ディープシーク」に対する反応が出た期間

(C)1/17~2/3・・・(A)と(B)を通じた期間

〇ソフトウェア銘柄優位の傾向

図表2は(C)の騰落率順に大きいものから小さいものへ並べています。大きな傾向としてサービスやソフトウェアのパフォーマンスが良く、エヌビディア、ブロードコムなど半導体のパフォーマンスが悪いことがわかります。

特に上昇率でトップとなっているパランティア テクノロジーズ A(PLTR)は、好決算を受けて4日(火)に24%上昇しており、4日(火)まで計測期間に入れた場合にはダントツの上昇と言えます。また、IBM(IBM)も好決算を受けて最高値更新が続いており、好調です。メタ プラットフォームズ A(META)は、AI機能をサービスに組み入れていることが競争力の向上につながって、好調となっているようです。

オラクル(ORCL)については、「スターゲイト」プロジェクトにおいて、財務的に大きなリスクを取ることなく自身がもつ技術や運営ノウハウを生かせる良いポジションにあると考えられ、注目できるでしょう。

一方、ソフトウェア銘柄でも、この期間中に10-12月期決算が発表されて、クラウドサービスの伸びが予想を下回ったマイクロソフト、2025年12月期の売上見通しが予想を下回ったサービスナウなど例外的に下位となっているものはありますが、全体としてはサービス、ソフトウェア優位と言ってよさそうです。

〇AI半導体の下落は過剰反応?

「ディープシーク」の訓練には、エヌビディアが米国政府の規制を回避するために中国市場向けに開発した「H800」というモデルが使われたとされます。

最新モデルでなくとも「ChatGPT」並みのものが開発されたと捉えられてネガティブな反応につながったようですが、「ディープシーク」はテキストに対応するのみで、音声や動画には対応していません。より高度な生成AIを開発するには、やはり性能が高いAI半導体が使われるのは必然であると考えられます。

中国が独自のAI半導体を開発して、それによって米国を凌駕するAIモデルを開発したとなると話は別ですが、いまのところ、AI半導体は、エヌビディア、AMD、ブロードコムの米国3社が世界市場を独占しており、この状況は今回の「ディープシーク」の件を受けても変化はないとみられます。

〇エヌビディアは復活を想定

エヌビディア(NVDA)については、同社のAIコンピュータが市場を支配し続けているのは、AIに関連するソフトウェアのポートフォリオが充実していることが要因であり、また、AI関連ソフトウェアのエンジニアのリソースは、グーグルに匹敵するとみられます。

このため、エヌビディアの株価がこのまま低迷する可能性は低いとみられ、「ディープシーク」がもたらすインパクトについて妥当な評価が定まるにつれて同社の株価は回復していくと想定できるでしょう。

図表2 2つのイベントに対する主要銘柄の株価反応

免責事項・注意事項

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。