第10回 オクトーバー・サプライズは起きるか!?

小次郎講師

2024/10/28

オクトーバー・サプライズは起きるか!?

10月も後半に差し掛かり、選挙戦はついに最終局面を迎えつつあります。大統領選の年の10月は「オクトーバー・サプライズ」が起こるかどうかが話題となります。「オクトーバー・サプライズ」とは、大統領選が実施される1か月前の10月に選挙戦に大きな影響を与えるサプライズが起きることをいいます。かつて、2016年の10月末には、民主党大統領候補だったヒラリー・クリントン氏の「私用メール問題」が発生し、連邦捜査局(FBI)による捜査が突然再開されました。このサプライズはクリントン氏がトランプ氏に敗北する一つの要因となった可能性があるとされています。また、前回2020年の大統領選では、新型コロナウイルス感染対策に消極的な面があったトランプ氏が、10月初旬に新型コロナウイルスに感染したことが、選挙戦において不利に働いた可能性があります。

では、今回の「オクトーバー・サプライズ」の可能性について考察していきましょう。まずは、イスラエル問題についてです。ガザ地区でのハマスとの戦闘に加え、今度はレバノン南部でのヒズボラとの戦闘が激化しており、地上作戦が拡大しています。今後、レバノンにおける一般住民の犠牲が増えれば、米国の現政権への批判が高まり、ハリス氏にとっては逆風となる可能性があります。これは「オクトーバー・サプライズ」となるかもしれません。また、米国を襲ったハリケーン「へリーン」に対する政府の大災害対応も、大統領選の行方に大きな影響を与えそうです。今回のハリケーンによる経済損失は年間GDPの約0.9%、2250億ドル~2500億ドルに及ぶとの推計があります。また、被害が大きかったのは、激戦7州のうちの南部のジョージア州とノースカロライナ州でした。現在のところ、バイデン政権の対応は比較的評価されているようですが、被害が長期化するなか、今後の対応策が上手くいかなければ評価が低下する可能性も考えられます。

では、トランプ氏側の「オクトーバー・サプライズ」を考察してみましょう。トランプ氏の若き日を描く伝記映画「The Apprentice」が10月11日に公開されました。トランプ陣営は、この映画に対して「完全なフィクション」であり、「悪意ある誹謗中傷」として非難しました。また、映画の監督に対して差し止め通知を送ったと報じられています。トランプ氏自身もSNSでこの映画を「偽物で品がない」とし、選挙前に自分を傷つけるための「下劣な中傷」と批判しました。ただ、公開はされましたが、政治的な影響はほとんどないといってもいいような状況です。公開初週の興行収入はわずか160万ドルで、期待されていたほどの話題にはなっていないようです。しかし、今後、この映画が話題になり、「オクトーバー・サプライズ」につながる可能性は低いかもしれませんが残っています。

いずれにせよ、選挙戦は非常に拮抗した状況が続いていますが、予期せぬ一つの出来事が状況を大きく変える可能性があります。今後の動向に注目しましょう。

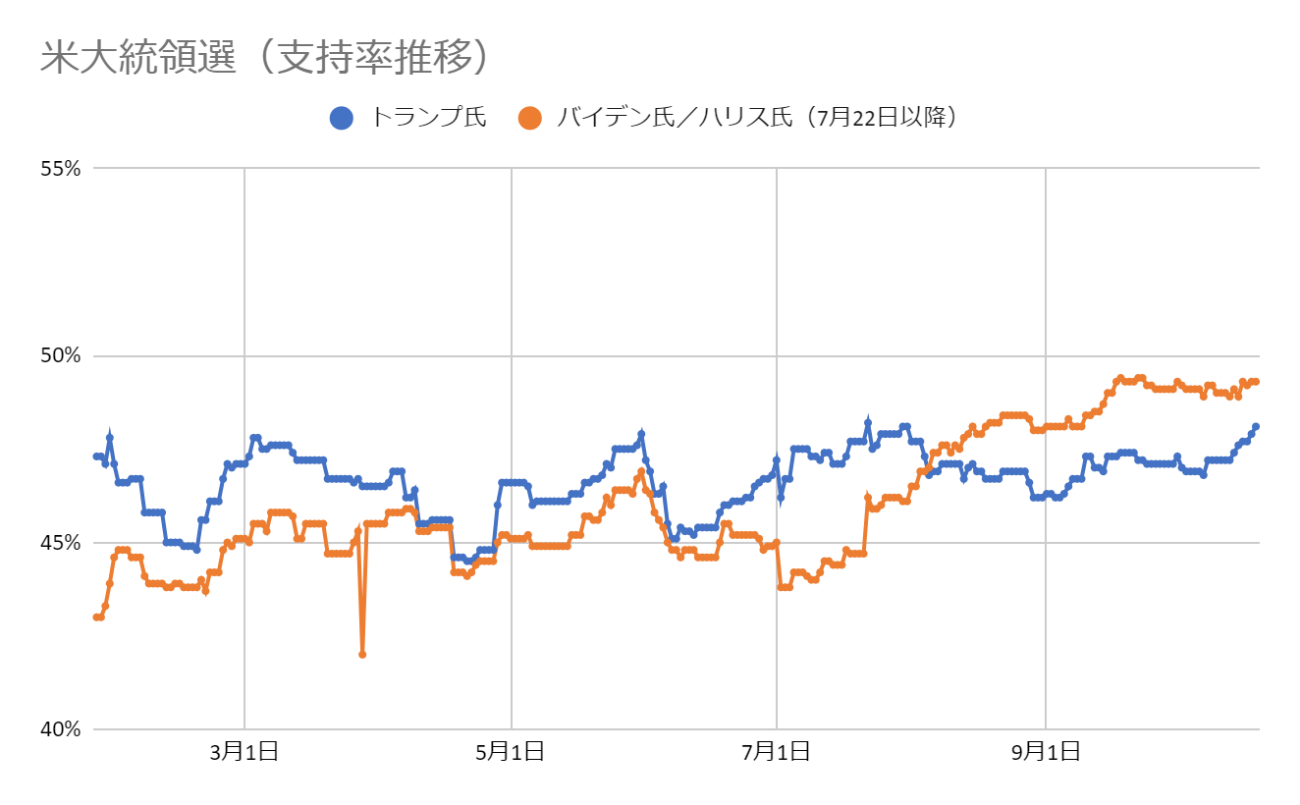

現在の大統領選の支持率推移

前回の10月2日時点では、トランプ氏が47%、ハリス氏が49.2%と、その差はハリス氏が2.2%のリードを保っていました。しかし、10月19日時点では差がさらに縮まり、トランプ氏が48.1%、ハリス氏が49.3%と、その差はわずか1.2%となっています。

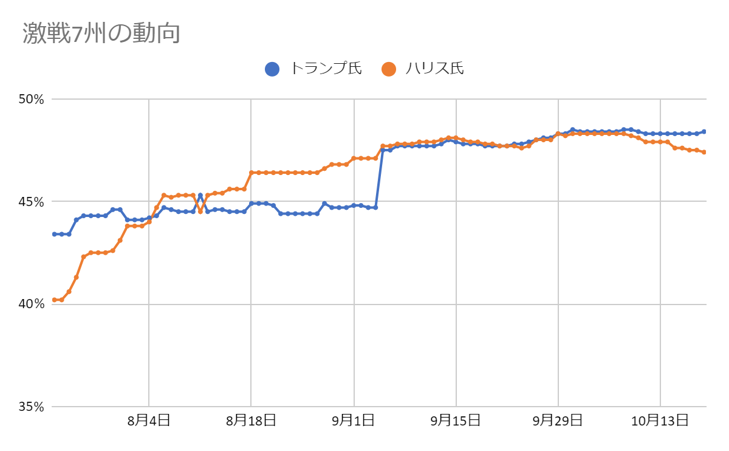

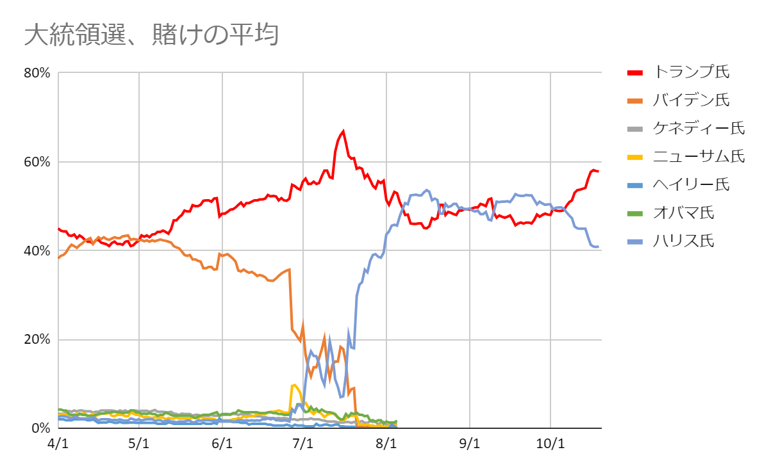

これらの数字は、Real Clear Politics (RCP)の全国平均のデータに基づいていますが、異なるデータを見るとトランプ氏が優勢ともとれるデータがあります。例えば、後ほど詳細は確認しますが、激戦7州では、トランプ氏48.4%、ハリス氏47.4%とトランプ氏が1%優勢となっています。また、米国では大統領選も賭け市場があり、そこではトランプ氏57.8%、ハリス氏40.9%と16.9%もの大差がついているというデータもあります。つまり、全国平均から見る優劣と激戦州や賭け市場から見る優劣には大きな差があるのです。よって、全国平均でハリス氏がずっと優勢だといっても、予断を許さない状況だという事です。

10月19日、米国の中西部ミシガン州デトロイトでは対面での期日前投票が開始され、いよいよ選挙戦も熱を帯びています。メールや電話、訪問など、あらゆる手段でドブ板式の選挙戦が繰り広げられています。

(RealClearPoliticsより10月19日時点)

(RealClearPoliticsより10月19日時点)

(RealClearPoliticsより10月19日時点)

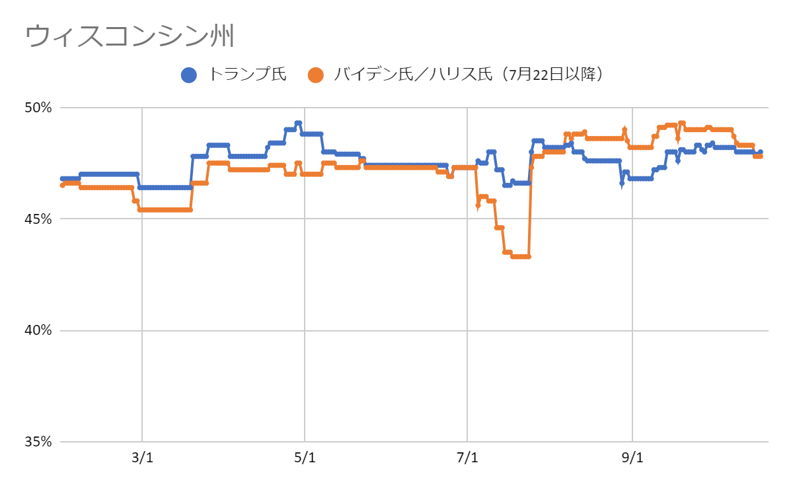

激戦区の州ごとの支持率推移

では、ここからは激戦が予想されている州(スイング・ステート)での戦況を見ていきましょう。

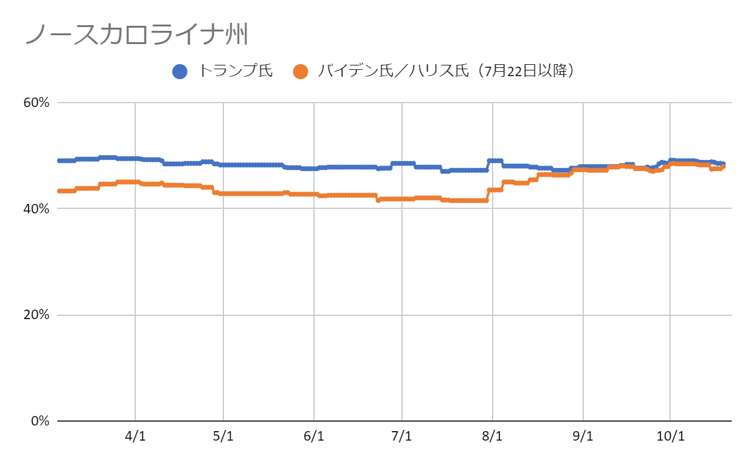

激戦が予想されている州は、ウィスコンシン州・ジョージア州・アリゾナ州・ネバダ州・ミシガン州・ペンシルベニア州・ノースカロライナ州の7つの州です。10月2日時点では、ハリス氏が優勢な州もありましたが、10月19日時点では、7つの州でトランプ氏が優勢となってきました。

その中でもさらに激戦を繰り広げている州をみていきます。

ノースカロライナ州はトランプ氏が優勢ではありますが、48.4対47.9で差は0.5ポイントとなっています。また、ウィスコンシン州でもトランプ氏が巻き返し優勢になってきましたが、48対47.8で差は僅か0.2ポイントになっています。

激戦7州の戦いをこのままトランプ氏が勝つのか、ここからハリス氏が追い上げをみせるのか大注目となっています。

(RealClearPoliticsより10月19日時点)

(RealClearPoliticsより10月19日時点)

今後のスケジュール

11月5日(火) 大統領選、投開票日

11月26日(火) トランプ氏、有罪となった口止め料裁判、量刑の審理

2025年1月20日 大統領就任式

*日程未定 大統領選手続き妨害

*日程未定 機密文書不正保管

*日程未定 ジョージア州選挙結果巡り州政府に圧力

(赤字はトランプ氏が抱える裁判)

現状のマーケット分析

S&P500 日足

米国の株式市場は絶好調の様相を見せています。懸念されていた景気の悪化も見られず、労働市場も大きな落ち込みにはなっておらず、価格は史上最高値を更新する動きが続いています。当初、米国経済はソフトランディング(軟着陸)すると見られていましたが、最近ではノーランディング(一時的な景気の悪化もない)になるとの見方も浮上しています。ただ、米連邦準備制度理事会(FRB)による年内の利下げ幅は現状では0.5%で、2回が想定されており、9月のダブル利下げが行われた際の勢いからはややトーンダウンしています。次回の11月7日の米連邦公開市場委員会(FOMC)は大統領選後の会合となります。大統領選直後でどういった政策を決定するのか注目が集まります。

ゴールド 日足

中国やロシアの中央銀行など、BRICSによる買いが続く中、ゴールドは史上最高値を更新しながら順調に上昇しています。米国の大統領選においては「もしトラ」の可能性が再浮上しつつあり、ゴールドの買い要因の一つになっています。また、イスラエルによるレバノンへの地上作戦も地政学的リスクを高める要因となっています。ネタニヤフ首相はレバノンのヒズボラ壊滅の目的について、「ヒズボラによるロケット攻撃でイスラエル北部から数万人の住民が退避を余儀なくされており、これを終わらせることだ」と説明しています。衝突が長期化する懸念が高まっており、さらにイランとの本格的な衝突につながれば、ゴールドは更に上昇することも想定されますので、中東情勢にはアンテナを張り巡らしておきましょう。

WTI原油 日足

中東情勢における地政学的リスクは高まっていますが、イスラエルとイランの本格的な衝突の懸念はあるものの、原油市場だけを見れば、中東情勢には大した懸念が無いかのような動きを見せています。イランが報復攻撃としてイスラエルへ弾道ミサイルを発射した際には、大きな陽線が連続し上昇トレンドに移行するような勢いもありました。しかし、その後は攻撃前の水準まで下がってきており、石油関連の関係者は、中東情勢の問題が石油に大きな影響を与える可能性は低いと見ていることが伺えます。石油価格が落ち着いている間は、心配する必要はありません。今後、中東で事件が起きた際に、ゴールドと原油の両方が大きく上昇すると、リスクオフによる株売り材料になりますので注意してみていきましょう。

日経225 日足

米国の株式市場が好調に推移しているのに対して、日本株は重い展開が続いています。10月15日に9月27日の高値を更新した際には、史上最高値更新に向けた動きになることが期待されましたが、そこからは陰線3本が連続するという弱い動きになっています。10月27日の衆議院選挙における結果、特に自民党が単独で過半数を維持できるかどうか、または公明党との連立で過半数を確保できるかなど、政治に対する懸念が強い分、日本株は動きが鈍いのかもしれません。とはいえ、8月の雇用統計ショックの大暴落以降のチャートは、高値切り上げ、安値切り上げの形で、一先ず上昇を続けており、ここから10月15日の高値を再び更新してくれば史上最高値更新に向けた動きが期待できます。一方で、日本市場の動向が軟弱な時に、米国株が失速すれば日本株は大きく下落する懸念もありますので、小まめなチャートチェックをしていきましょう。

米ドル円 日足

ドル円は1ドル140円からは、自民党総裁選による「石破ショック」などがあったものの、ドル高円安の動きが続いています。主な要因は2つあります。1つは、米国経済が予想以上に強く、FRBによる利下げ回数や利下げ幅が当初よりは縮小してきたことでドルが反発しているという事です。もう1つは、石破総理大臣が現状では利上げに慎重な見通しを示していることです。これらの要因から1ドル140円だった水準が1ドル150円の水準までドル高円安が進行してきました。とはいえ、160円からの円高からみれば、まだ、円高になった反動で上昇しているといった値幅の動きですので、ここからもう一段の上昇が見込めるかどうかが、今後のカギとなります。まずは、衆議院選挙の結果がどうなるのかに注視していきましょう。

まとめ

米国の大統領選挙はいよいよ最終局面を迎え、期日前投票も始まってきました。米国の大統領選は世界のリーダーを決める選挙であるといっても過言ではありません。トランプ氏が勝つかハリス氏が勝つかによって、今後の政策に大きな違いが生まれます。さらに、日本でも衆議院選挙が控えており、その結果が大統領選には大した影響は無いとは思いますが、戦況の結果でマーケットがどう動くのかといった部分では参考になるかもしれません。いずれにせよ、選挙前に波乱がなければ、マーケットのボラティリティは小さくなりやすいです。結果が出ればボラティリティが高くなります。今は、無理をせずに慎重に対応しながら戦況を見守っていきましょう。

著者プロフィール

小次郎講師

岡山県出身。チャート分析の第一人者として、投資セミナー、書籍などを通じて個人投資家向けの投資教育活動を精力的に展開している。

40年以上の投資キャリアを持つ。

【出演】

・ラジオNIKKEI「小次郎講師のチャートラボラトリー」レギュラー番組

【受賞暦】

・みんなの株式「コラムアワード2013、2014」2年連続大賞受賞

・パンローリング社「ブルベア大賞2016」大賞受賞、

「ブルベア大賞2015、2019」準大賞受賞、「ブルベア大賞2017、2018」特別賞受賞

免責事項・注意事項

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。