新NISAの上限額・限度額は?年間投資枠や成長投資枠・つみたて投資枠を解説

松岡 紀史

2026/1/23

2024年1月から始まった新NISAは、2023年までの旧NISAと比べ、1年間に投資できる金額と非課税で保有できる金額が大きく拡大されました。また、旧制度のつみたてNISAと一般NISAにあたる2つの投資枠を併用できるようになったことにより、さらに投資の自由度が上がっています。

ここでは、新NISAの年間投資枠と非課税保有限度額がどのように拡大したのか、旧制度と比べながら詳しくご紹介します。

新NISAの上限額・限度額はいくら?

2024年に始まった新NISAでは、2023年までの旧NISAと比べると、非課税で1年間に投資できる上限額と、制度全体で保有できる限度額が拡大され、非課税で保有できる期間も無期限化されています。

| 新NISA(2024年以降) | 旧NISA(2023年まで) | |||

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA | 一般NISA | |

| 制度の併用 | 併用可 | 併用不可(選択制) | ||

|---|---|---|---|---|

| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |

| 非課税保有限度額 (総額) |

1,800万円 (うち、成長投資枠は1,200万円まで) |

800万円 | 600万円 | |

| 非課税保有期間 | 無期限 | 最大20年 | 最大5年 | |

出典:金融庁「NISAを知る」

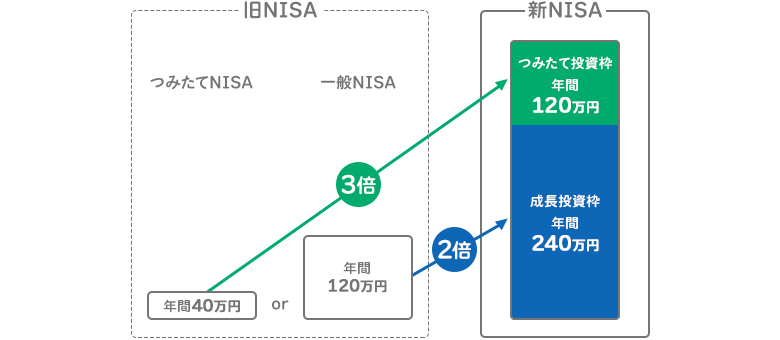

新NISAでは、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円まで投資ができます。さらに、新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能なので、年間で合計360万円の投資が可能となっています。

旧NISAでは制度の併用ができず、年間で投資できる上限額の最大値は一般NISAを利用した場合の120万円でしたので、新NISAでは3倍に拡大されたことになります。

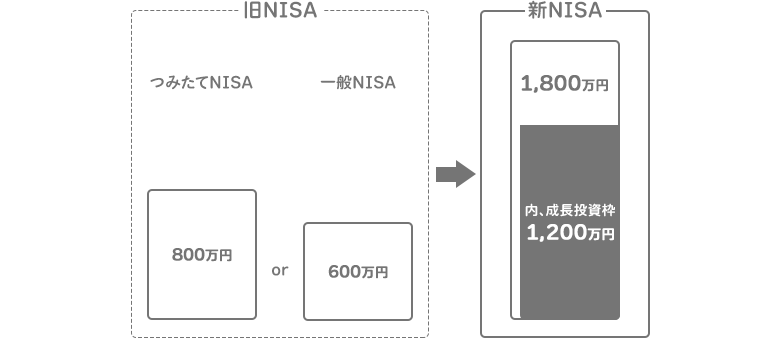

また、非課税保有限度額は1,800万円となりました。旧NISAでは、非課税投資枠で保有できる最大額がつみたてNISAを利用した場合の800万円(年間40万円、最大20年間保有可能)でしたので、これも2倍以上に拡大されています。

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったので、1,800万円の非課税保有限度額の中で、つみたて投資枠の商品と成長投資枠の商品をどちらも保有することができます。ただし、成長投資枠は1,200万円までという制限があります。

新NISAの投資上限額

新NISAの年間の投資上限額は、2つの投資枠合計で360万円です。年間とは1月〜12月の期間を指し、上限額360万円の内訳はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円となっています。

つみたて投資枠は積立投資に限定されているため、金融機関の多くは月々の積立額上限を10万円としています。そのため、年の途中から始めると年間120万円の枠を使いきれない場合があります。ただし、一部の金融機関ではボーナス月(増額月)を設定することで、年間投資枠を使い切れるように調整可能です。

成長投資枠は積立投資だけでなく、スポット購入も可能で、月ごとの投資額に上限はありません。

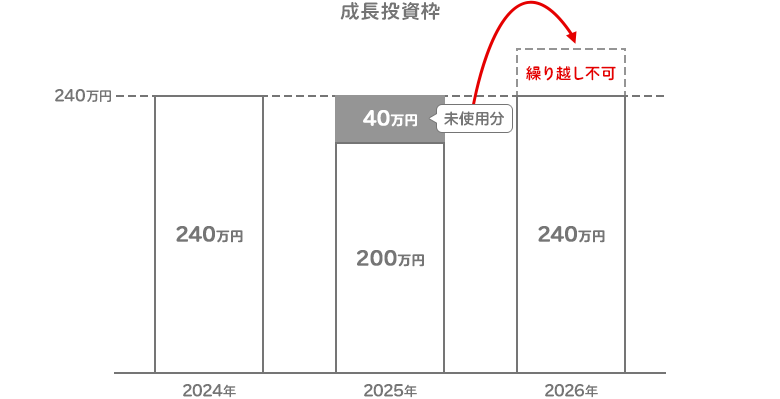

使わなかった年間投資枠を翌年以降に繰り越すことはできませんので、年間投資枠をフルで利用したい人は12月までに使い切る必要があります。

新NISA非課税保有限度額は?

新NISAでは1,800万円の非課税保有限度額を、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で使うことができます。ただし、成長投資枠で利用できるのは1,800万円のうち1,200万円までという制限があります。

つまり、成長投資枠だけで1,800万円保有することはできず、1,800万円を最大限活用したいのであれば、最低600万円はつみたて投資枠で保有する必要があります。逆に、つみたて投資枠だけで1,800万円保有することは可能です。

新NISAの年間投資枠の拡大について

新NISAでは、旧NISAに比べ、年間投資枠が大幅に拡大されています。したがって、これまでよりも、より多くのお金を1年を通じて非課税での運用に回せることになりました。

ここでは具体的にどのような変更点があったのか見ていきましょう。

年間投資枠とは?

NISA制度における「年間」とは、1月から12月までを指します。つまり、年間投資枠とは1月1日から12月31日までに、いくらまで投資できるかという枠のことです。この枠内で投資した金融商品であれば、運用益に税金がかからず運用ができます。

株や投資信託の売買は、①注文を出す→②取引が成立する(約定)→③取引の決済をする(受渡)という手順を踏みますが、実際に取引が完了するタイミングは③の受渡日になります。

したがって、年末ギリギリに注文し、受渡日が年を越えて翌年になった場合、年間投資枠は翌年のものが使われる点に注意しましょう。

新NISAの年間投資枠はいくらになった?

新NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円になりました。旧NISAのそれぞれに対応する制度と比べると、つみたてNISAの3倍、一般NISAの2倍に拡大されています。

さらに、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるようになったため、年間で最大360万円まで投資が可能になりました。

ただし、必ず併用しなければいけないということではなく、従来どおり成長投資枠だけ、もしくはつみたて投資枠だけの利用もできます。

余った年間投資枠は持ち越せない

年間投資枠は、つみたて投資枠、成長投資枠ともに、年間の利用額に関係なく年をまたぐとリセットされます。

例えば成長投資枠でいうと、2024年に240万円分を使い切っても、2025年の年間投資枠として240万円の枠が用意されます。また、2025年に200万円金融商品を購入し、残り40万円分の枠が未使用だったとしても、2026年の年間投資枠は240万円となります。つまり、未使用だった40万円を翌年に繰り越すことはできません。

年間投資枠にこだわらない金額の設定を

年間投資枠が繰り越せないとなると、できるだけ年間投資枠を上限まで使い切りたいと考える方もいるかもしれません。

旧NISAであれば、一般NISAで年間120万円、つみたてNISAで40万円でしたので、少しまとまった資金を投資に回したり、月々3万円程度積立投資をしたりすれば、年間投資枠を使い切ることができました。

しかし、新NISAでは年間投資枠が拡大され、すべて使い切ることのハードルが上がりました。実際、国税庁が2023年に発表した「令和4年分 民間給与実態統計調査」 によると、日本人の民間の平均給与は457万6,000円となっています。この実態を考えると、年間360万円を投資に回して問題なく生活できる人は多くないはずです。

したがって、新NISAでは年間の投資枠を使い切ることにこだわらず、あくまで余剰資金で投資を行うことが大切になります。長期的な運用を見据えて無理のない投資額を決めましょう。

非課税保有限度額の新設について

新NISAでは、年間投資枠の拡大だけでなく、非課税保有限度額が新設されています。2023年までのNISAに比べて、非課税で保有できる資産が増えたため、NISA制度をよりさまざまな目的のために利用しやすくなりました。

ここでは具体的に何が拡大されたのかご紹介します。

そもそも非課税保有限度額とは?

非課税保有限度額とは、NISA口座全体で保有できる金額の上限のことです。年間投資枠は1年間に非課税投資枠を使って投資できる金額の上限でしたが、2024年からのNISAでは、投資を積み重ねて一人いくらまで非課税投資枠で金融商品を保有できるのかも定められています。

NISAの非課税保有限度額までの投資であれば、そこから得た売却益や配当・分配金に対して、税金はかかりません。

新NISAの非課税保有限度額はいくらになった?

旧NISAに非課税保有限度額はなく、非課税保有期間が決まっていましたので非課税投資枠で保有できる最大額がつみたてNISAで800万円(年間投資枠40万円×非課税保有期間20年)、一般NISAで600万円(年間投資枠120万円×非課税保有期間5年)でしたが、この2つの制度は併用ができないため、合計1,400万円を非課税で保有することはできませんでした。つまり、非課税で保有できる金額の限度額は、つみたてNISAを選択した場合の800万円でした。

新NISAでは非課税保有限度額を1,800万円として新設されています。つまり、つみたてNISAの2倍強、一般NISAの3倍に拡大されたことになります。

なお、旧制度のつみたてNISAや一般NISAで保有していた金融商品は、新NISAとは別枠で管理されるため、人によってはさらに多くの金額を非課税で保有できることもあります。

例えば、2023年までにつみたてNISAで100万円の金融商品を購入していたとすると、その100万円は新NISAの非課税保有限度額とは別に管理されます。したがって、もしこのつみたてNISAの100万円を保有し続け、新NISAで 1,800万円分新規に投資すると、合計1,900万円を非課税で保有できる可能性があります。

非課税保有限度額は再利用が可能

新NISAでは、非課税で保有していた金融商品を売却すると、売却した商品の「購入時の価格(額)」分の非課税保有限度額が再利用できます。

例えば、新NISAで次のような投資を行っているとします。

| 利用枠 | 商品 | 購入時の価格(額) | 売却時の価格(額) | 売却後に再利用できる非課税限度額 |

| 成長投資枠 | 株式A | 600万円 | 400万円 | 600万円 |

| つみたて投資枠 | 投資信託B | 800万円 | 1,200万円 | 800万円 |

非課税保有限度額は購入時の価格(簿価)で管理されます。したがって、売却直前の非課税保有限度額の利用金額は、購入時の600万円+800万円で1,400万円となり、この時点では非課税保有限度額まで400万円の余裕があることになります。時価の400万円+1,200万円で1,600万円とはならないことに注意してください。

再利用できる非課税保有限度額も簿価で管理されます。例えば株式Aを400万円で売却すると復活する非課税保有限度額は600万円となり、投資信託Bを1,200万円で売却しても復活するのは800万円です。

新NISAの非課税保有期間は無期限

非課税保有期間はつみたてNISAでは20年間、一般NISAでは5年間でしたが、新NISAでは無期限になり、売買のタイミングをより自由に行うことができるようになりました。

従来のつみたてNISAや一般NISAでは、非課税保有期間の終了を気にして売却したり、ロールオーバーの手続きをしたりする必要がありました。

しかし、新NISAでは非課税保有期間の終了を気にする必要がないため、さらに長期にわたって非課税投資ができるようになりました。また、自分のライフプランや市場の状況を見て落ち着いて売買判断を行えるなど、より自由で柔軟な運用が可能になっています。

SBI証券でNISA口座を開設しよう

新NISAは、年間投資枠が大幅に拡大され、また、非課税保有期間も無期限になったため、旧NISAに比べてより多くの目的のために利用しやすい制度となりました。

新NISAを最大限活用するのであれば、金融商品の豊富さや手数料などの点から、SBI証券がおすすめです。クレジットカードで投資信託の積立投資ができ、2024年4月にTポイントと統合してさらに使いやすくなったVポイントが貯まる点もメリットと言えます。

投資を考えている人はSBI証券のNISAから始めてみてはいかがでしょうか。

執筆者プロフィール

松岡 紀史

ライツワードFP事務所代表

日本FP協会認定CFP。筑波大学大学院でファイナンスを学ぶ。ファイナンシャル・プランナーのライフプラン提案が金融商品の販売を前提としていることに疑問を感じ、2010年、保険・投資信託を販売しない独立系FP事務所を兵庫県神戸市に設立。「節約・貯金」「保険」「投資」いずれかに偏ることのない、バランスを重視した包括的なライフプランの提案をおこなっている。

NISAのご注意事項

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

•

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

• リスク及び手数料について

SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

• 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません

NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。

• NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。

SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。

※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。

• 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。

N年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。

投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

• 損失は税務上ないものとされます

NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。

• 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。

出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。

• つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。

つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。

• つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます

つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。

• NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。

NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

•

2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項

• ジュニアNISAのご注意事項

免責事項・注意事項

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。