店頭CFDで取扱う暗号資産ビットコインを解説

提供:株式会社HashHub

2025/08/22

2025年上半期ビットコイン市場の動向分析:成熟化と新たな局面

2025年上半期のビットコイン市場は、前年からの強気トレンドを引き継ぎながらも、マクロ経済の不確実性や規制環境の変化、技術革新が複雑に絡み合う中、多様な動きを見せました。この期間は、ビットコインが単なる投機的資産から、より成熟した金融アセットクラスへと進化している過程を鮮明に映し出しています。本レポートでは、こうした市場動向の背景と今後の展望をまとめます。

1.2025年上半期の市場概況と価格推移

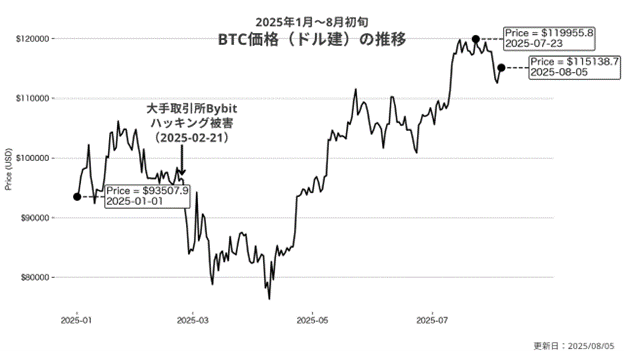

図1.2025年1月〜8月初旬のBTC価格推移(出所:Coinmetrics)

2025年のビットコインは、年初に約9万ドルでスタートし、その後も堅調に推移しました。7月にはついに12万ドルを突破し、過去最高値を更新。8月現在もおよそ11万5,000ドルと、高値圏を維持しています。

一方で、2月下旬には一時的な混乱もありました。規制に関する不透明感や、大手取引所Bybitがハッキングされた影響で、ビットコインは急落。2月25日には8万7,000ドル前後まで下がり、前年11月以来の安値を記録しました。

さらに4月には、アメリカの関税政策が世界経済への悪影響を懸念させ、ビットコインも一時的に値を下げました。しかしその後は回復し、8月現在では再び上昇傾向にあります。

2.2024年の主要イベントが2025年市場に与えた影響の振り返り

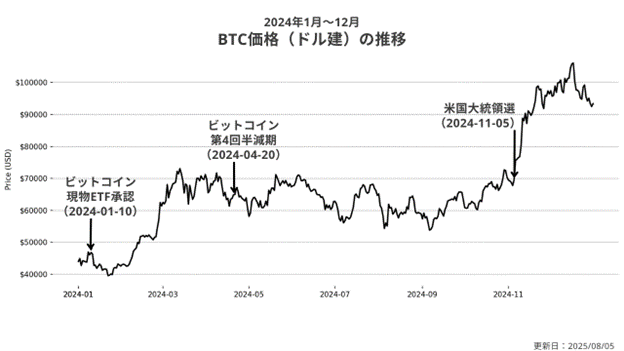

図2.2024年1月〜12月のBTC価格推移(出所:Coinmetrics)

2025年のビットコイン市場は、主に2024年の二大イベント──現物ETFの承認と米大統領選挙──の影響を大きく受けて推移しました。

まず、2024年1月に米証券取引委員会(SEC)がビットコイン現物ETFを承認したことが、機関投資家の本格的な参入を後押し。これにより、2025年の価格上昇はETFを通じた「新たな需要」に支えられる形となりました。ETFへの資金流入は、半減期時点の価格を6万5,000ドルまで引き上げ、市場構造の転換を象徴する出来事となりました。

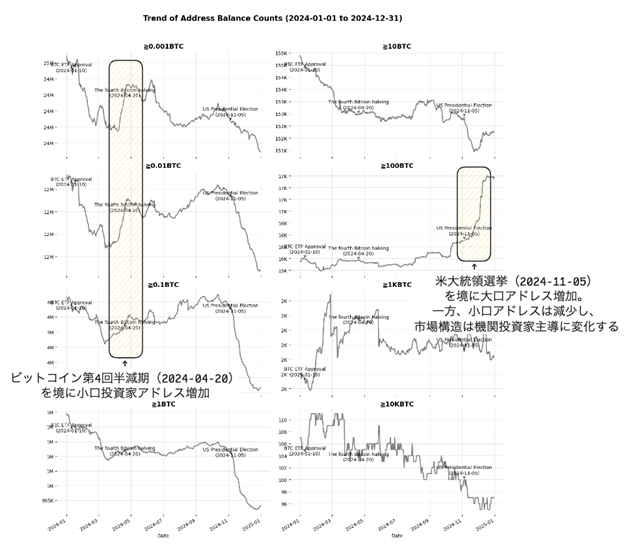

その後、2024年4月20日に迎えた第4回半減期は、価格上昇よりも個人投資家の増加という側面で注目を集めました。半減期イベントに合わせたRunesプロトコルのローンチにより、記念ブロックでは過去最高の取引手数料が発生し、一時的な活況を見せたものの、価格面でのインパクトは限定的でした。オンチェーンデータを見ると、半減期後は長期保有を選ぶ個人投資家が増える一方で、0.01~1BTCを保有する小口アドレスの数も増加(図3)。個人の市場参加が広がったことが示されています。

図3.2024年1月〜12月のBTC保有数別アドレス数の推移(出所:Coinmetrics)

しかし、2024年11月の米大統領選挙は、さらに大きな転換点となりました。暗号資産に友好的な政権の誕生により、規制緩和への期待が一気に高まり、今度は機関投資家の市場支配が進行。選挙後には、100BTC以上を保有する大口アドレスの急増(図3)が確認され、価格上昇を牽引しました。一方で、0.001~1BTCを保有するアドレス数は減少しており、個人投資家がこのタイミングで一部利確・撤退したことが示唆されています。

このように、2025年のビットコイン市場は、半減期による個人投資家の拡大と、選挙後の規制緩和を期待した機関投資家主導の相場形成という、異なる力学が連続して現れた一年でした。価格は12万ドルを突破し、過去最高値を更新しましたが、その背景には市場構造の大きな変化があったことが読み取れます。

3.2025年上半期の主要な市場変化

2025年上半期、ビットコイン市場は米国の金融政策・インフレ動向・各国の規制強化と連動し、価格に大きな変動が見られました。

3.1.米国の金融政策とインフレの影響

2025年1月、FRBの利下げ期待が後退し、ビットコインは一時90,000ドルを下回りました。6月には、FRBによる流動性供給策への期待から100,000ドル台を回復。

7月14日には、トランプ大統領がEU・メキシコへの30%関税を発表し、インフレ懸念が浮上。インフレヘッジ需要が高まり、ビットコインは一時120,000ドルを突破しました。

しかし7月30日、FRBが金利据え置きを決定し、トランプ政権の関税政策による継続的なインフレ圧力への警戒感が高まったことで市場心理が悪化。ビットコインは短期的に下落し、115,800ドルまで調整しました。

3.2.各国の規制強化と制度整備

トランプ政権は暗号資産推進を掲げ「戦略的ビットコイン準備資産」を創設。SECは「Crypto Task Force」を設置し、銀行による暗号資産のカストディ業務の参入障壁を撤廃。さらに7月には、ステーブルコイン規制法「GENIUS Act」が成立し、裏付け資産や監査の義務が明確化されました。

EUでは、MiCA規制が本格化。Googleは暗号資産広告をMiCAライセンス保有企業に限定。7月にはCoinSharesが初のMiCA認可企業となり、透明性と投資家保護が進展しました。

3.3.市場参加者の変化:機関投資家と個人投資家の動向

2025年上半期は、ビットコイン市場における機関投資家と個人投資家の投資動向に明確な乖離が見られました。

機関投資家と個人投資家の投資動向の乖離

Wintermuteの2025年上半期レポートによると、機関投資家はポートフォリオの67%をビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)に集中投資しているのに対し、個人投資家は37%に縮小し、代わりにアルトコインへの投資を強めています 。Wintermuteはこの乖離を「リスク許容度の変化」および「市場の成熟を示す初期サイン」と評価しています。OTC取引量は中央集権型取引所の2.4倍に拡大し、オプション取引も412%増加、その96%がBTCとETHを対象としています。

ビットコインETFへの資金流入状況

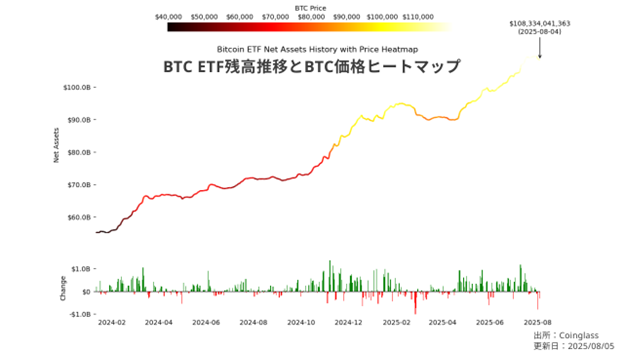

図4.BTC ETF残高推移とBTC価格ヒートマップ(出所:Coinglass)

ビットコイン現物ETFは、2025年上半期も機関投資家の関心を集める主要な投資手段であり続けました(図4)。特に5月24日までの週には、米国のスポットビットコインETFが約27.5億ドルの純流入を記録し、5月第4週としては2025年で最大の週間取引高となりました。通年で見れば、2024年末などに記録された数週間と比べて若干下回るものの、依然として異例のボリュームでした。

一方で、ETFへの資金流入は常に右肩上がりではありません。1月には約45億ドルの大規模な流入があったものの、前述したように2月以降はBybitのハッキング事件やアメリカの関税政策がもたらす世界経済への懸念から、2月〜3月にかけては資金の流出も顕著となりました。

オンチェーンデータから読み取れる投資家層の変化

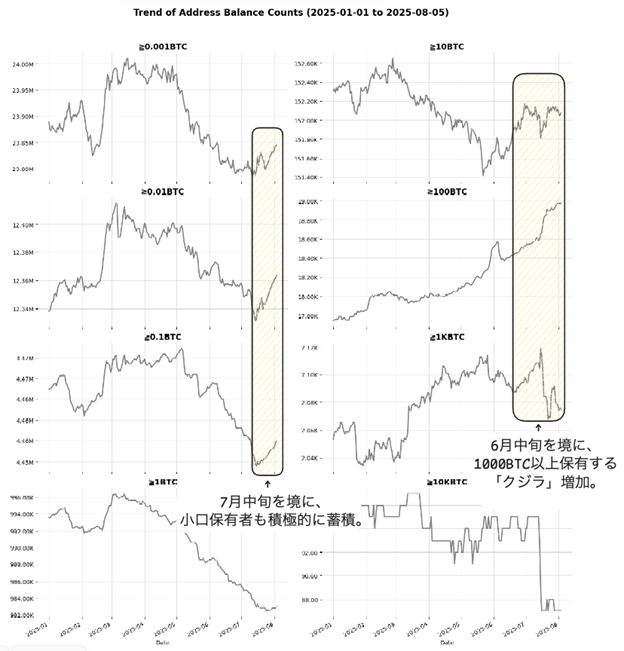

図5.2025年1月〜8月初旬のBTC保有数別アドレス数の推移(出所:Coinmetrics)

オンチェーンデータを見ると、2025年上半期における市場参加者の動きがより明確に浮かび上がってきます。

まず、大口投資家の動向としては、100BTC以上を保有するアドレス数が継続的に増加しており、これは単なるETFの影響だけでなく、Strategy社(旧MicroStrategy)に代表されるような、ビットコインを財務戦略の一部としてバランスシートに組み込む企業の増加が背景にあると考えられます。さらに、6月中旬以降には1,000BTC以上を保有する“クジラ”の増加も顕著で、年内でも特に高い水準に達しました。

一方、小口保有者の比率は昨年暮れ以降縮小傾向にありましたが、7月中旬を境に再び蓄積行動が強まる兆候が見られています。7月中旬にはトランプ政権がEUやメキシコへの追加関税を発表。これにより米国発のインフレ懸念が再燃。BTCはインフレヘッジ資産として意識されやすいため、個人投資家の分散資産としての注目が再び高まった可能性も推察されます。

そのほか注目すべき動きとしては、サトシ時代から放置されていた大口アドレスが2025年に入って再び活動を見せ、46億ドル規模の移動が確認され、市場でも大きな話題となりました。

4.2025年上半期のビットコイン市場総括と今後の展望

2025年上半期のビットコイン市場は、ETF承認や半減期、トランプ政権誕生などの影響で歴史的な高値を記録し、単なる投機資産から伝統的金融市場に組み込まれた成熟資産クラスへと変化しつつあります。一方で、機関投資家と個人投資家の動向に差異が見られ、市場の二極化と成熟化が進んでいます。規制の明確化や技術革新も、この流れを後押ししています。

今後2025年後半以降の市場に影響を与える可能性が高いと考えられる要因は以下の通りです。

● 金融政策の動向:FRBの利下げのタイミングや規模がビットコイン価格に影響を与えることが予想されます。

● 地政学的リスクや世界経済の不確実性:関税政策や地域情勢の変化が法定通貨への信頼感に影響を及ぼし、ビットコインの需要に変動をもたらす可能性があります。

● 規制環境の進展:米国のステーブルコイン法の施行や「戦略的ビットコイン準備資産」の具体化、EUのMiCA規制の運用が進むことで、機関投資家の参入や市場の安定化に寄与することが期待されます。

● 市場参加者の動向:機関投資家の資金流入やクジラ・マイナーの動き、個人投資家の投資傾向など、さまざまな参加者の動向を注視することで、市場の変化をより深く理解できるでしょう。

2025年はビットコイン市場が新たな成熟段階へと移る過渡期にあり、マクロ経済、規制、技術革新、投資家行動など多くの要素が絡み合いながら、ビットコインの価値と役割が変わっていく可能性があります。投資家はこうした動向を注意深く見守り、柔軟に対応していくことが重要です。

免責事項・注意事項

・本記事は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。

・提供される情報は信頼性のある情報源から得ておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。

・万一、本記事およびリンク先の内容に基づいてお客さまが損害を被ったとしても株式会社HashHubおよび当社は一切その責任を負うものではありません。

・本記事の著作権は株式会社HashHubに帰属します。本記事は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。また、本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いします。

店頭CFD取引に関するご注意事項(株式会社SBI証券からのご留意事項)

・本取引を行うにあたっては、「店頭CFD取引約款」および「店頭CFD取引の契約締結前交付書面」をご精読、ご理解の上、お取引を行ってください。

・取引手数料は無料ですが、株価指数CFD、コモディティCFDのうち先物が原資産である銘柄において、当社が定める日に建玉を保有していた場合には、当社で定めた価格調整額が発生します。また、取引時間終了時点で建玉を保有していた場合には、当社がカバー取引を行う際に発生する金利および貸株料として金利調整額が建玉に発生します。暗号資産CFDではロールオーバー時に保有している建玉ごとに毎取引日ファンディングレートが必要です。価格調整額および金利調整額、ファンディングレートは当社が取引日単位で指定する料率が適用されます。なお、料率は相場状況によって日々変動するため、固定値として事前にお示しすることができません。詳細は取引ツール内および当社ホームページよりご確認ください。

・取引価格には、売値と買値に価格差(スプレッド)があります。スプレッドは相場急変時等に拡げる場合がございます。

・本取引に際しましては、あらかじめ証拠金を差し入れる必要がございます。必要証拠金の計算にはその時点のCFDの価格および原資産が外貨で取引されているCFDの場合にはその時点の為替レートを使用します。

・本取引は、取引額(約定代金)に対して少額の必要証拠金をもとに取引を行うため、必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。

・本取引の取引対象である株価指数、商品現物、商品先物、暗号資産は、需給関係、対象株価指数等の相場状況、為替並びに金利相場の変動により損失が生ずるおそれがあり、かつその損失の額が預託した証拠金の額を上回ることがあります。加えて相場の急激な変動等により、意図した取引ができない可能性があります。

・店頭CFD取引に必要な証拠金の最低額は、株価指数CFDは各建玉の対価の額の10%、コモディティCFDは5%、暗号資産CFDは50%に相当する円価格です。また、相場の状況により必要証拠金率を変更する場合がございます。

・毎取引日取引終了時の清算価格で値洗いを実施し店頭CFD取引口座の時価評価額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定します。 値洗いで証拠金維持率が一定値(100%等)を下回った場合、メール等で自動通知します。

・各CFD取引口座の時価評価額が必要証拠金額の50%を下回ると自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制返済されることがあります。なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施します。自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合があります。

・本取引は元本及び利益が保証されるものではありません。

・店頭CFD(SBI CFD)は、取引所CFD(くりっく株365)とは異なる商品です

・暗号等資産は本邦通貨または外国通貨ではなく、特定の者によりその価値を保証されているものではありません。暗号等資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

・お客さま相談窓口:カスタマーサービスセンター 平日(年末年始を除く)8:00~17:00 固定電話の方

0120-104-214(携帯電話の方0570-550-104)

・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005

・日本商品先物取引協会相談センター 03-3664-6243

・当社企業情報は、当社ホームページおよび日本商品先物取引協会ホームページ等で開示されております。