遺贈寄付のやり方とは?Part2 遺言書の書き方から注意点まで分かりやすく解説(一般社団法人日本承継寄付協会 2024.12.11)

遺贈寄付で表す感謝の気持ちと得られる充足感

もし人生の最期に、感謝の気持ちを形にできるとしたら、誰にギフトを渡したいですか?

母校の野球部や、長年通った美術館、地域の伝統文化を守る団体など、きっと思い浮かぶ人や場所があるのではないでしょうか。

遺言書には、大切な人や場所への感謝の気持ちを込めることができます。また、社会への恩返しとして、応援したい活動に財産を託すこともできます。

それを実現するのが遺贈寄付という方法です。

遺贈寄付は1万円からでき、亡くなった後に行われる寄付なので、今の生活に影響を与えることはありません。

実際に遺贈寄付を申し込んだ人からは、「専業主婦だったけれど最期に社会に足跡を残せた気がして安心した」、「亡くなった後にも自分の財産が困っている人に使われると思うと嬉しい」、という充足感を得たメッセージが寄せられています。

遺贈寄付には遺言書による寄付や相続した財産からの寄付など、いくつかの方法があります。

今回は遺言書による寄付について、具体的な書き方や注意点を紹介していきます。

遺贈寄付のやり方や流れを知りたい方は、こちらのページを参考にしてください。

コラム「遺贈寄付のやり方とは?実際の流れについて分かりやすく解説。」

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_7866.html

遺言書への遺贈寄付の書き方

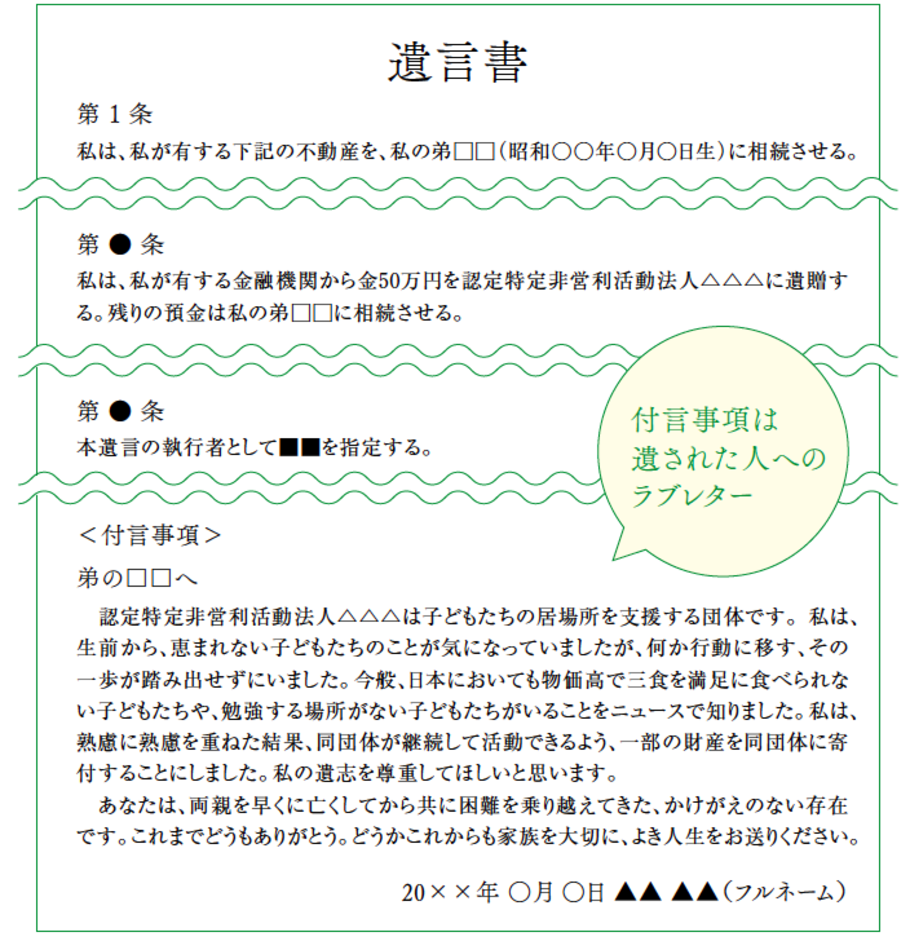

遺言書で遺贈寄付をする場合、どこへどれだけ寄付するのかを明記する必要があります。

※画像は参考例ですので、このとおりに作成しても有効な遺言書にはなりません。

大切なのは「付言事項」です。ここには、なぜその寄付先を選んだのか、どんな思いで寄付をするのかを書いてください。法的な効力はありませんが、あなたの想いを伝える大切な箇所です。

あなたの想いが伝わることで、遺された方々もあなたの選択に納得でき、誇りに思えるはずです。寄付を受け取る団体にとってもあなたの意志を尊重した形で寄付の使い方を考えやすくなります。

なお、遺言書は法律の方式を満たしていないと無効となるため、お近くの専門家に相談することをお勧めします。

遺贈寄付をするときの3つの注意点

遺贈寄付を考えるとき、以下の3つの点に気をつけましょう。

①全財産を寄付する場合は要注意

もし借金があった場合も寄付先が相続することになるため、必ず事前に寄付先に相談しましょう。

②家族の取り分にも配慮を

配偶者や子どもには、法律で定められた額の財産を請求する権利(遺留分)があります。トラブルを避けるため、この範囲を超えて寄付する場合は、専門家に相談することをお勧めします。

③不動産の寄付は税金面の確認を

不動産は通常、売却して現金化されます。その際、相続人に税金がかかる可能性があります。事前に専門家と寄付先と協議の上、相続人ではなく、寄付先が税金を支払えるように遺言書を作成することをお勧めします。

まとめ

遺贈寄付は、専門家や寄付先に相談しながら準備を進めれば、決して難しいものではありません。

人生の最期に、お世話になった人や場所に感謝を伝える方法として、遺贈寄付を選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

日本承継寄付協会では、遺贈寄付の寄付先が分かる資料の送付や遺言書作成費用助成キャンペーンなどを行っています。ぜひ公式サイトからチェックしてみてください。

https://www.izo.or.jp/index.html

監修:一般社団法人日本承継寄付協会

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。