遺贈寄付のやり方とは?実際の流れについて分かりやすく解説。 (一般社団法人日本承継寄付協会 2024.11.28)

そもそも遺贈寄付って?

みなさん、「遺贈寄付」という言葉をご存じでしょうか?

遺贈寄付とは、自身の財産をNPO法人や公益法人、教育機関、地方公共団体などに相続を寄付することで、自分の実現したい社会への活動を応援することができる取り組みのことです。

寄付は少額(1万円~)から行うことができるため、資産家や富裕層の方でなくとも選択できる人生最期の資産の使い道です。

また、遺贈寄付は一般的な寄付とは異なり、亡くなった後に生前に使いきれなかった財産を寄付するという仕組みです。このため、「寄付をして老後のお金が無くなったらどうしよう」という心配をする必要はありません。

日本国内における年間の相続額はおよそ50兆円にものぼります。

一方で、少子高齢化が進み、平均寿命も延びており、高齢者のさらなる高齢化も進んできています。

この状況がこのまま進むと、2035年には金融資産の70%を60代以上の高齢者が保有することになってしまいます。

80代~90代の方が60代~70代に遺産を相続し、相続者がその遺産を貯めたまま高齢になってしまうということが多いためです。

日本の年間相続額50兆円の1%だけでも遺贈寄付になると、5000億円が次世代への取り組みに繋がります。

私たち一般社団法人日本承継寄付協会は、このような遺贈寄付の文化を日本に拡げ、思いやりが循環する社会をつくるために活動しています。

遺贈寄付のやり方と流れ

近年はメディア露出や講演・セミナー等を通じて、遺贈寄付に興味を持つ方が少しずつ増えてきています。

一方で、「遺贈寄付に興味はあるけれど、やり方や自分に合った寄付先が分からない…」と悩んで行動が止まってしまう方も少なくありません。

実は、遺贈寄付のやり方はそこまで難しいものではありません。一人で進めるのが不安な方は、お近くの士業や金融機関の方に相談されると安心でしょう。

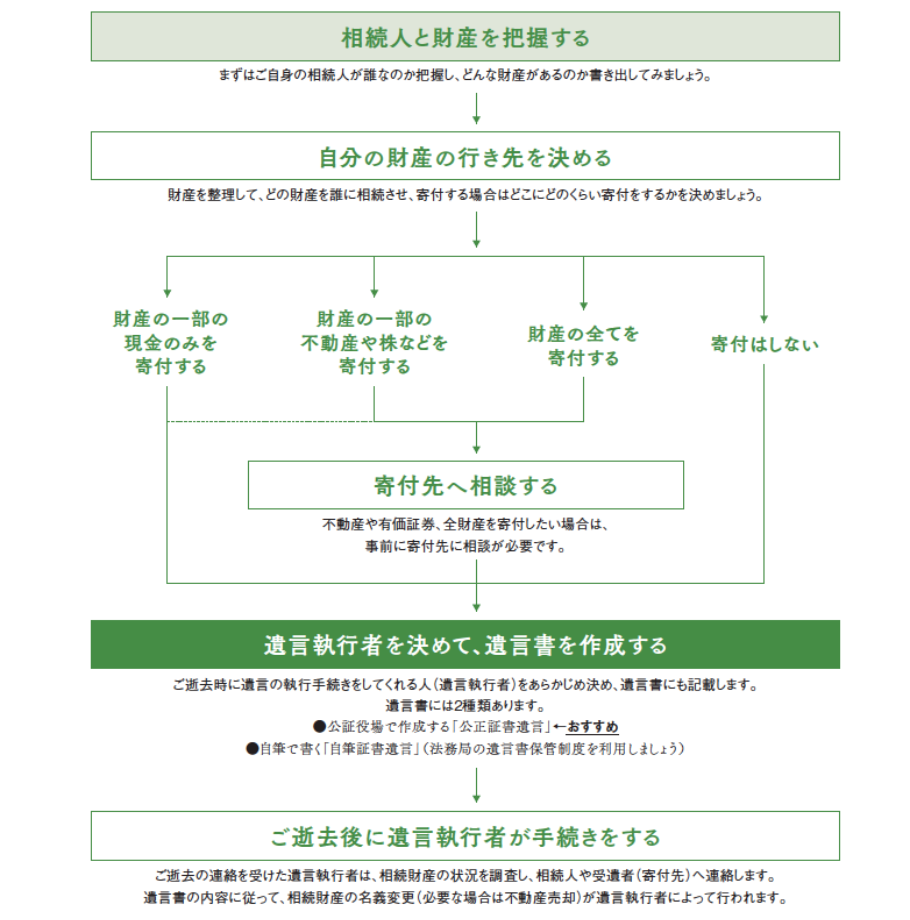

ここからは、遺贈寄付のやり方・流れについて分かりやすく解説します。

まず、自身の相続人と財産を把握しましょう。

状況を整理するため、相続人の名前や間柄、財産の種類や金額などを紙に書き出してみるとよいでしょう。財産には現金のほか、不動産や有価証券が含まれます。

次にそれらの財産の寄付先を調べて決めていきましょう。

私たち日本承継寄付協会のホームページでは、様々な寄付先ごとの資料請求や「えんギフト」という遺贈寄付に関する情報をまとめた無料の冊子を請求することができます。また、様々な寄付先へのインタビュー記事も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

https://www.izo.or.jp/index.html

寄付先が決まったら、どの財産をどのくらいの割合で寄付をするのかを考えていきましょう。

- 財産の一部の現金のみを寄付する

- 財産の一部の不動産や有価証券を寄付する

- 財産の全てを寄付する

といったいくつかのパターンが考えられます。

必ずしも全ての財産を寄付しないといけないわけではないので、自身の考え方や支援したい寄付先にあわせて検討するとよいでしょう。

次に、遺贈寄付をしたいという旨を寄付先に相談します。

特に、不動産や有価証券、全財産を寄付したいという場合は事前に相談が必要となります。

寄付先に相談したからといって、必ず資産を遺さなければならないということはありません。途中で気が変わって遺言書を書き換えることも可能ですし、資産が遺らなければ執行されないだけですので、プレッシャーを感じる必要はありません。

そして、遺言執行者を決め、遺言書を作成しましょう。

遺言執行者とは、ご逝去時に遺言の執行手続きをしてくれる方のことです。遺言執行者はあらかじめ決め、遺言書にも記載します。

また、代表的な遺言書として公正役場で作成する「公正証書遺言」と、自筆で書く「自筆証書遺言」の2種類がありますが、基本的に「公正証書遺言」として遺言書を作成することをオススメします。

「公正証書遺言」は公証人立ち合いのもとで作成して公証役場で保管されるため、形式的な問題で無効になったり、紛失や改ざんされてしまったりするリスクが低いからです。

遺言書では、付言事項としてメッセージを残すことも可能です。亡くなった後に親族や周りの方に伝えたい思いをぜひ記してください。

遺言書作成助成金(フリーウィルズキャンペーン)のお知らせ

以上の流れで進めていくと、誰でも遺贈寄付をすることができます。

ただ、「遺書のことを専門家に相談するのはハードルが高い…」「専門家にお願いするとお金がすごくかかりそう…」と感じている方も少なくないと思います。

そんな方々に向けて、遺言書作成助成金を受け取ることができる「フリーウィルズキャンペーン」を行っています。

キャンペーンに申請して、下記の条件を満たせば士業や金融機関などの専門家への報酬の中から10万円分が助成金の対象となります。

- 寄付額10万円以上の遺贈寄付を含む遺言書の作成

- 寄付先はNPO法人や公益法人、教育機関、地方公共団体など非営利組織であればどこでもOK

- どの士業や金融機関などの専門家に依頼してもOK

ただし、申請期間は2024年9月17日~2025年3月31日までとなっていますのでご注意ください。

詳しくはこちらのキャンペーンページをご覧ください。

まとめ

ハードルを高く感じてしまいがちな「遺贈寄付」や「遺書の作成」ですが、1つずつステップを踏んで進めていけば、そこまで大変なものではありません。

また、現在は「フリーウィルズキャンペーン」を行っており、費用を抑えつつ士業や金融機関などの専門家に相談が可能です。

ぜひこの機会に相続や遺言書のことについて、少しだけでもよいので考えてみてください。

監修:一般社団法人日本承継寄付協会

執筆:藤田 大地

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。