相続登記を自分でする方法 (辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2024.11.28)

相続登記を自分で行うための基本知識

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人(以下「被相続人」)が所有していた不動産について、登記簿上の不動産の権利者を相続人に名義変更する手続きのことです。不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されていますが、不動産を相続した場合、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。

自分で行うことが可能な場合と難しい場合

相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに自分で行うことも可能です。相続登記を自分で行うと、専門家に支払う報酬を節約することができます。それでは、どのような場合に自分で行うことが可能で、反対にどのような場合には難しいのでしょうか。以下それぞれ考えられるパターンを記載します。

■相続登記を自分で行うことが可能な場合

- 相続人が自分ひとりだけ、あるいは、配偶者と子どものみなどのシンプルな場合

- 平日の日中に役所に行く時間が取りやすい場合

- わからないことは自分で調べて対処できる場合

■相続登記を自分で行うことが比較的難しい場合

- 不動産の権利関係が複雑である(例えば所有者がわからない)場合

- 不動産が被相続人以外の名義(例えば数次相続)である場合

- 不動産の売却予定などがあって登記手続きを急ぐ場合

遺産分割の「3つ」のパターン

相続登記にあたって、被相続人が所有していた不動産を誰が相続するのか決定する必要があります。これを遺産分割といいます。

遺産分割の主なパターンは次の3つです。

1.遺言書で指定された相続人が相続する

相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言で指定された相続人が不動産を相続することになります。

2.法定相続分どおりに相続する

遺言書が無い場合は、「➁法定相続分どおりに相続する」か「➂遺産分割協議で相続する」かのいずれかとなります。「法定相続分」とは民法で決められた相続割合のことです。法定相続分で相続すると、遺産分割協議なしですぐ手続きに入れますが、ひとつの土地に複数の名義人がいると、売却する際に名義人全員の同意が必要なので手間がかかることや、次に相続が発生した場合に権利関係が複雑になってしまうというデメリットがあります。

3.遺産分割協議で相続する

誰が不動産を相続するのか相続人全員で協議を行い、遺産分割を行う方法です。「➁法定相続分どおりに相続する」場合には、デメリットがあるため、遺言書が無い場合には「➂遺産分割協議で相続する」方法が無難です。

相続登記をしないとどうなる?

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料の適用対象となります。なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。正当な理由とは、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが想定されています。

相続登記を自分で行う場合の流れ・進め方

<STEP1>遺言書の確認

まずは法務局や公証役場、自宅などに遺言書が保管されていないか確認しましょう。遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所に提出して、相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認する必要があります。これを遺言書の検認といいます。検認せず遺言書を開封した場合は5万円以下の過料の適用対象となるため注意が必要です。ただし、自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合には、家庭裁判所の検認は不要です。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言書がある場合には、原則として遺言で指定された相続人が不動産を相続することになります。

<STEP 2>法定相続人の確定

遺言書が無い場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を調査します。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺産分割協議を行った後で新たに法定相続人が判明した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性もありますので、法定相続人の調査は必ず行いましょう。

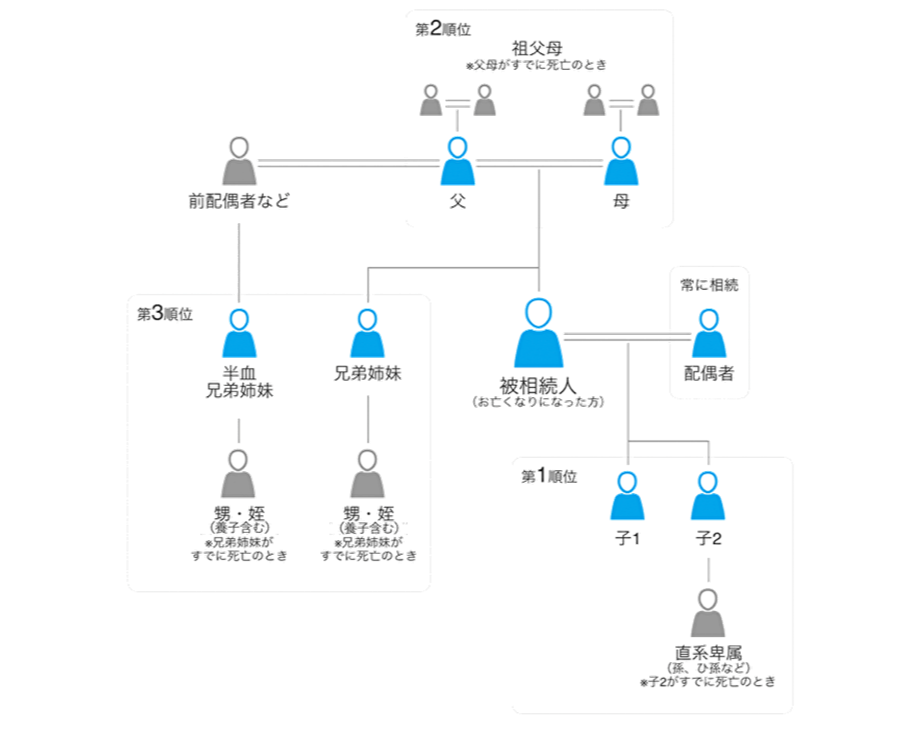

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になり、加えて、子どもや親、兄弟姉妹などの血族の中からもっとも相続順位の高い人が法定相続人になります。相続順位は次の通りです。

- 第1順位:子または孫

- 第2順位:親または祖父母

- 第3順位:兄弟姉妹または甥・姪

<STEP 3>財産の特定

次に、相続登記の対象となる不動産を特定しましょう。一般的には、固定資産税納税通知書などを確認し不動産を特定した上で登記事項証明書を取得します。一方で、固定資産税が非課税となっている不動産などは固定資産税納税通知書に記載されていない場合があります。このような場合には、名寄帳を取得して確認します。

名寄帳には未登記や非課税となっている不動産も含め、同一市区町村内の不動産がまとめて記載されているため、被相続人が所有していた不動産を一覧で確認することができます。

また、よくある注意点として、土地と建物でそれぞれ登記申請を行う必要があります。特に分譲マンションは、物件の特定に注意が必要です。建物と土地が一体として敷地権の登記がされていれば、建物の登記事項証明書を取得すれば敷地権の情報も記載されています。しかし、敷地権の登記がされていなければ、分譲マンションの建物と土地の登記事項証明書は別々に取得する必要があります。

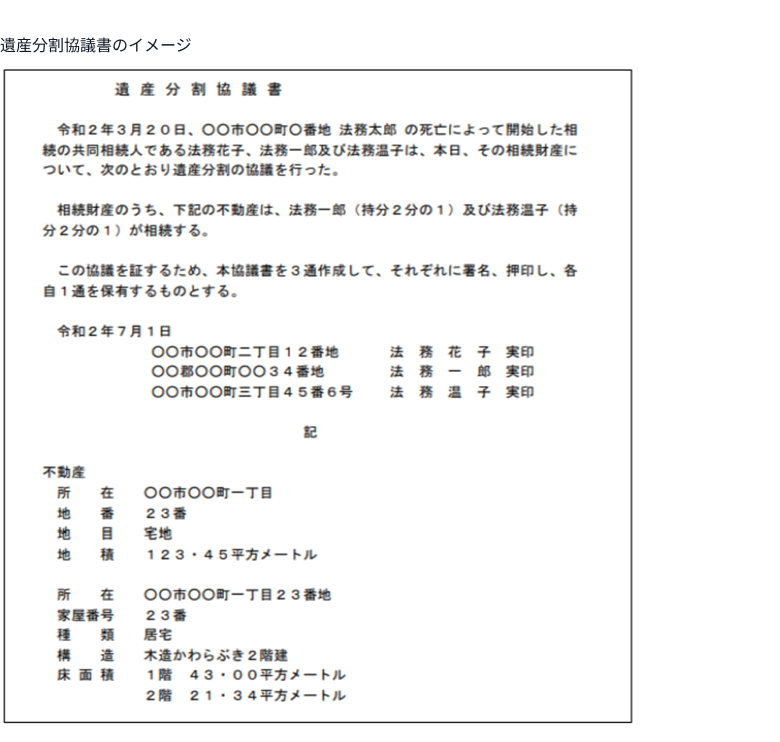

<STEP 4>遺産分割協議の作成

遺言書が無い場合には、法定相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、所定の方法で遺産分割協議書を作成し、これを申請書類として添付する必要があります。指定された書式はありませんが、記載すべき事項はある程度決まっています。

【出典】「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」|法務局

<STEP 5>相続登記の申請

最後に、相続登記のための登記申請書を作成し、必要な書類を準備し、法務局に申請しましょう。

以下、相続登記の申請に必要な書類の例を記載しますが、申請の手順などについて、詳しくは法務局ホームページ「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」をご確認ください。

必要な書類の例

※1 法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」で、登記申請書の様式や記載例をダウンロードすることができます。

※2 「遺言書」による相続の場合は死亡時の戸籍謄本のみ、「法定相続分」「遺産分割協議」の場合は被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本

※3 「遺言書」により相続する場合は相続する人のみ、「法定相続分」「遺産分割協議」の場合は相続人全員の戸籍謄本

初めての方でも簡単に自分で相続登記ができるbetter相続登記

相続登記を自分で行うための流れや進め方は以上ですが、いざ相続登記を行うとなると、登記申請書や遺産分割協議書の書き方がわからなかったり、法務局にどのような書類をどのように提出すればよいかわからなかったりと、非常に時間と手間がかかります。そのような方に向けて、自分で簡単に相続登記を行うために辻・本郷ITコンサルティングが提供する「better相続登記」をご紹介します。

相続登記を完了までサポート

「better相続登記」は、登記申請書が作成できるだけのソフトではなく、法務局に提出が必要な書類の収集や遺産分割協議書の自動作成、収入印紙の貼り方や製本の方法、法務局への提出方法など、相続登記に必要な工程がシステムに落とし込まれており、初めての方でも画面の案内に従って自分で相続登記を行うことができるよう設計されています。

最短60分の簡単な入力で登記申請書や遺産分割協議書が自動作成

システム内の入力欄は、専門知識がなくても入力しやすいような画面設計となっています。また、登記申請書や遺産分割協議書の作成方法を把握していなくても、入力した内容を基に自動で登記申請書や遺産分割協議書を作成することができます。最短60分で入力が完了するため、自分で一から調べて登記申請書や遺産分割協議書を作成するよりも手間や時間を短縮することができます。

まとめ

このように、相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに自分で行うことも可能です。できるだけ費用を抑えたい場合には、まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合に司法書士などの専門家への依頼を検討するのもひとつの手です。

相続登記を自分で行うためには、多くの知識が必要となりますが、「better相続登記」は、初めての方でも自分で相続登記を行えるサービスです。まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合には、ぜひ弊社グループまでご相談ください。

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。