高値更新のビットコイン、市場は何を見ているのか?

投資情報部 榮 聡

2025/07/23

暗号資産にまつわる法整備を進める米下院での「クリプト・ウィーク」がビットコインを高値更新に押し上げたとみられます。さらに、資産運用に関する見方の変化が暗号資産に対する需要拡大につながる可能性について検討します。

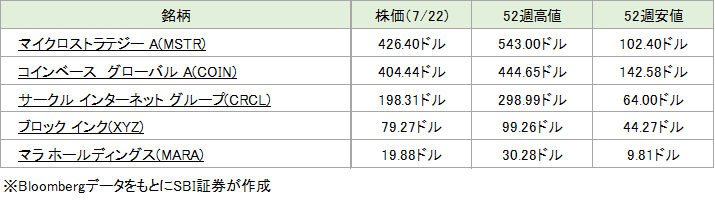

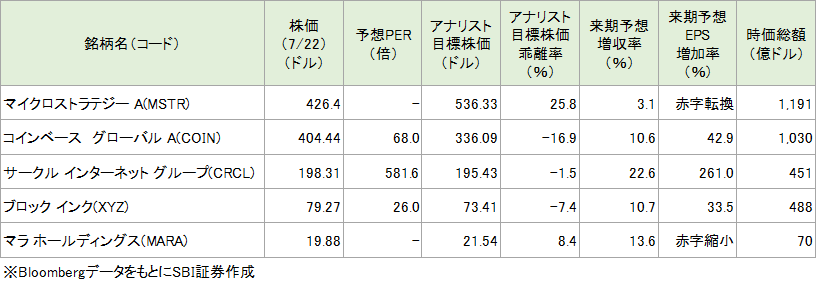

図表1 注目銘柄

(1)ビットコインの上昇に寄与した最近のイベント

昨年末にトランプ大統領の再選を受けて大幅上昇したビットコインが約半年ぶりに大きく高値を更新しています。高値更新に寄与したとみられる最近のイベント、さらに、第2節では「資産運用のパラダイムシフト」の可能性についてご報告いたします。

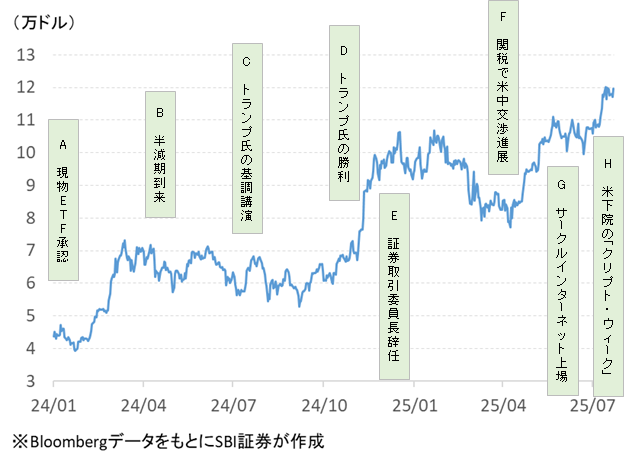

〇ビットコインに関する最近のイベント(図表2)

図表2はビットコインの2024年以来の動きと関連するイベントを列挙しています。

2025年以降のF、G、Hについて、以下に解説します。A~Eについては、2024年12月25日に掲載した『再選「トランプ大統領」で注目!!ビットコインと関連銘柄』をご覧ください。

F. 関税で米中交渉進展

年初来、様々なリスク要因が重なって下落していたビットコインが、米中の関税交渉進展を契機に反発に転じました。年初来の価格の動きは、概ね株式と同様となっています。ビットコインは安全資産の「金」に似た性質をもつ側面もありますが、基本的にはリスク資産だということが確認できます。

G. サークルインターネット上場

6/5(木)にステーブルコインを発行するサークルインターネットが上場しました。上場から12営業日目の6/23(月)に公募価格の9.6倍に達する急騰となったことから、市場の注目を集めました。ステーブルコインは、米ドルなどの通貨に紐づけられたデジタル通貨です。

ステーブルコインの普及は、ビットコインに対しては、ポジティブな影響とネガティブな影響の両方が考えられます。まず、ポジティブな面としては、暗号資産一般の世の中への普及に寄与すると考えられます。ビットコインは価格の変動性が高いため、退避先となるステーブルコインの普及はビットコインの普及にポジティブと考えられます。

一方、デジタル通貨による決済という面では、ステーブルコインはビットコインと競合します。上場当初の市場では競合が意識された模様で、これがビットコインが同時期に軟調であった要因とみられます。

H. 米下院の「クリプト・ウィーク」

7/14(月)から米議会下院では暗号資産に関する重要法案の審議が行われました。法整備が進むことにより、暗号資産が幅広い分野で市民権を得る期待があることから、史上最高値を更新する原動力になりました。

下院で審議され、可決されたのは、以下の3つの法案です。

・GENIUS Act・・・ステーブルコインのイノベーションを促進するための法案。7/18(金)に法律として成立。

・CLARITY Act・・・暗号資産の規制フレームワークを確立するための法案。7/17(木)に下院で可決、上院での審議に進む。

・ Anti-CBDC Surveillance State Act・・・中央銀行によるデジタル通貨の発行を阻止するための法案。7/17(木)に下院で可決、上院での審議に進む。 ※CBDC: Central Bank Digital Currency

上院での審議に進んだ2つの法案が法律として成立すれば、暗号資産の価格をさらに押し上げる要因となる可能性があります。

図表2 ビットコイン価格の2024年初来の動きと主要イベント

(2)「資産運用のパラダイムシフト」で注目の暗号資産

第2節では、資産運用の考え方から暗号資産に注目する見方がありますので、以下にご紹介いたします。このような考え方が広まると機関投資家の暗号資産需要が拡大して、ビットコイン価格がさらに上昇する要因になる可能性があります。

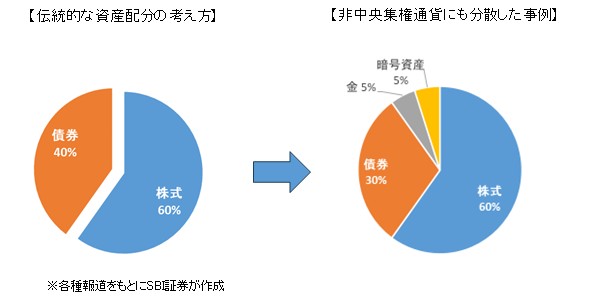

〇伝統的な資産運用の考え方

伝統的な資産運用の考え方には、「株式60%、債券40%」の比率で資産運用するというものがあります。これは株式と債券の価格が逆相関になることが多いため、両方の資産を組み合わせることで、市場ショックに強い安定的な運用パフォーマンスを目指すという考え方です。

景気が好調で株式が上昇するときには、金利も上昇するため債券価格は下落することが多く、一方、景気が悪化して株式が下落するときには、金利が低下するため債券価格は上昇して、株式下落の影響を和らげる効果が期待できるというものです。

〇株価と債券の逆相関が崩れている

しかし、このような株価と債券価格の典型的なパターンが2025年に入ってから崩れているため、伝統的な資産運用の考え方に修正が必要なのではないかとの見方があり、「資産運用のパラダイムシフト」の可能性があるという見方が出てきています。

というのも、このような逆相関の崩れは世界の主要な債券発行国・地域である米国、EU、日本が揃って財政拡張の方向に動いていることに要因があるかもしれず、そうであれば逆相関の崩れは短期的かつ一時的ではないかもしれないからです。

そのような観点から、債券運用の一部を「非中央集権通貨」にも分散投資する、という考え方が広がっています。

〇「中央集権通貨」と「非中央集権通貨」の分散も必要?

「中央集権通貨」とは、ドル、ユーロ、円など政府が流通を管理する伝統的な通貨です。例えば、日本の国債は「金利が付く日本銀行券」と言って差支えなく、国債への投資は、基本的にその国の通貨に投資するものです。これら通貨の発行や流通量は中央銀行が管理しているため、「中央集権」の通貨と言われます。

一方、「非中央集権」の通貨は、そのような中央集権的な管理者がいない通貨で、暗号資産が正にこれに相当します。ビットコインについては、予め発行量の上限(2,100万BTC)が決められており、マイニングの結果として取得できるビットコイン量は時間の経過とともに減少して、徐々に希少性が高まるように設計されています。

金も同様の性質をもっていると言えるでしょう。地球上に存在する金の量は約25万トンと言われており、誰にもこれを増減させることはできません。また、まだ採掘されていない埋蔵量は5.4万トンと言われていますが、採掘は徐々に難しくなっているのも、ビットコインの半減期と似ています。

例えば、図表3の右図のように「非中央集権通貨」にも分散するという考え方が広がってくると、暗号資産に対する需要が拡大して、さらなる価格の上昇が期待できるでしょう。

図表3 「資産運用のパラダイムシフト」が必要?

図表4 株価と債券価格の逆相関が崩れている

(3)注目銘柄をご紹介

ビットコインの価格上昇や取引活発化が恩恵になると考えられる関連銘柄をご紹介いたします。

〇マイクロストラテジー A(MSTR) ・・・ビットコインを大量保有

ビジネス・インテリジェンス(BI)ベンダーとしてソフトウェア事業を行いながら、世界最大のビットコイン保有会社でもある会社です。自らを「世界初のビットコイン開発会社」と位置づけています。法定通貨に対するインフレヘッジの一環として、2020年からビットコインの購入をスタート。ソフトウェア事業や転換社債の発行等で得た資金を、ビットコインの調達に充てています。

〇コインベース グローバル A(COIN) ・・・暗号資産の取引所運営

世界的大手の暗号資産取引所を運営する企業です。2021年NASDAQ市場で暗号資産交換業を行う会社として初の上場を果たしました。同社取引所は、100カ国以上で展開、8割以上の取引が米国外で行われています(2024年末時点)。部門別売上高構成比は、暗号資産の交換手数料が61%、ステーキング(特定の暗号資産をブロックチェーンネットワークに預けて得られる報酬)やUSDC(サークル社と共同で発行したステーブルコイン)の金利収入等を含むサブスクリプション・サービスが35%、その他が4%です(2024年12月期)。

〇サークル インターネット グループ(CRCL)・・・ステーブルコインの発行者

2013年創業で、米ドル建てのステーブルコイン(※)USDCとユーロ建てのステーブルコインEURCの発行者です。USDCは発行額が最も大きくかつ広く利用されているステーブルコインの一つです。2025年3月末時点で約600億ドルが流通しており、累計で25兆ドルのオンチェーン取引(ブロックチェーンネットワーク上で記録・検証される取引)の実績があります。主な収益源はUSDCの裏付けとなる準備金の運用による利息収入です。

※ステーブルコインは、米ドルなどの法定通貨のような特定の資産に価値を連動させた暗号資産(仮想通貨)・電子決済手段です。

暗号資産取引所コインベースや大手資産運用会社ブラックロックとの提携を通じてステーブルコイン業界で強いポジションを築けています。世の中のデジタル化で、これと相性の良いデジタル通貨の利用拡大が期待されます。また、低い取引手数料での決済を可能にして、従来の決済プラットフォームからシェアを奪う可能性もあります。

〇ブロック インク(XYZ) ・・・ビットコインの交換、決済

Twitter(現在の「X」)を創業したジャック・ドーシー氏が創業、個人間送金アプリ「Cash App」とカード決済の「Square」とを2本柱とするフィンテック企業です。暗号資産では、「Cash App」で顧客が暗号資産を購入できる事業を展開しているほか、ビットコインのデジタルウォレットを提供するBitkey社、暗号資産マイニングのProto社を保有、また、自社でもビットコインに投資しています。

〇マラ ホールディングス(MARA) ・・・暗号資産のマイニング

ビットコインマイニングの大手で、米国中心に11のマイニング施設を展開します。収入は採掘した暗号資産額によります。おおよそ4年ごとにマイニング報酬が半減する「半減期」が到来するため、収益を維持・向上するにはハッシュレート(暗号資産を採掘するための計算速度)の引き上げが求められます。業界全体で収益性確保が難しくなってゆく中、AI業界への事業転換を模索しています。

図表5 注目銘柄の投資指標

免責事項・注意事項

・レポートおよびコラムの配信は、状況により遅延や中止、または中断させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

・ご紹介するブルベアETFはお客さまの想定以上に値上がり、あるいは値下がりする可能性があり、予想と逆方向に相場が動いた場合には大きな損失を被るリスクがあります。

・レバレッジ型・インバース型 ETF等(ETN含む)は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。レバレッジ指標の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率のレバレッジ倍(又はマイナスのレバレッジ倍)とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品といえます。投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。レバレッジ型・インバース型 ETF等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。