相続手続きを自分でする方法① (株式会社辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2024.12.12)

相続手続きの全体像

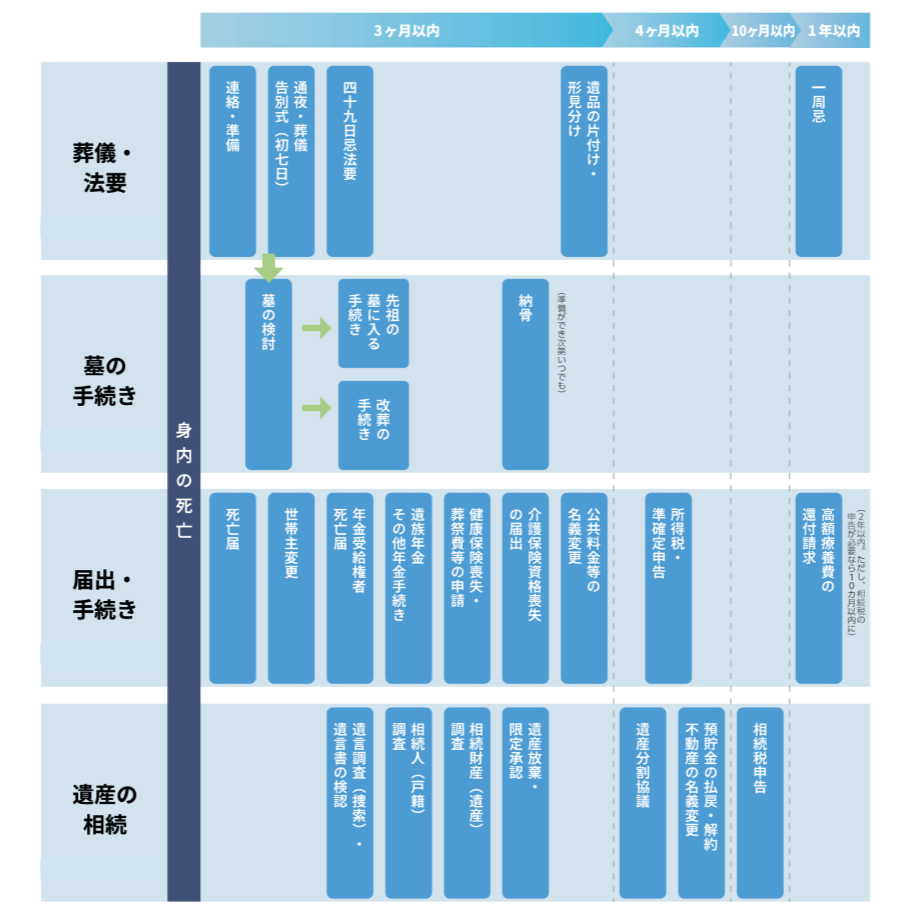

相続手続きは、人生で何度も経験することではありませんので、いつまでに何をしなければならないのか、どのように手続きを進めればよいのかわからない場合がほとんどです。葬儀・法要や墓の手続きから始まり、役所への届出や財産の分配、税金の申告・納付、財産の名義変更など多岐にわたります。特に、相続放棄や税金の申告には、比較的短い期限が設定されているため、計画的に進める必要があります。相続手続きの全体像を把握することで、円滑な相続手続きが可能になります。

次の図は、主な手続きや目安となる期限を一覧にしたものです。

必要な届出や手続きはたくさんありますが、特に役所で必要な届出や手続きについては、内閣官房情報通信技術総合戦略室(現在はデジタル庁の設置に伴い廃止)におけるデジタル・ガバメント実行計画の一環として推進された「死亡・相続ワンストップサービス」により、「おくやみコーナー」を設置する自治体が増えています。

「おくやみコーナー」とは、死亡や相続に関する役所手続きの案内や申請書の作成サポート、各種証明書の取得サポートなどを行う総合窓口です。「おくやみコーナー」では、自治体により異なりますが、例えば次のような手続きが可能です。

- 世帯主変更届の申請

- 印鑑登録証の返還、廃棄

- 住民基本台帳カード、マイナンバーカードの返還

- 国民健康保険、後期高齢者医療保険などの被保険者証の返還

- 葬祭費の申請

- 高額療養費の申請

そもそもどのような手続きを行えばよいのかなど、わからない点も多いはずです。また、いざ役所に行っても、各手続きで担当する課の窓口が異なり煩雑です。そのような負担を解消するために設置されているのが「おくやみコーナー」です。

「おくやみコーナー」について、詳しくは自治体へお問い合わせください。

役所の手続きがひと段落すると、次に遺産の相続手続きを行う必要があります。

以下、遺産の相続手続きについて詳しく解説します。

遺産の相続手続きの流れ・進め方

<初めに着手>遺言の有無を確認

最初に確認すべきことは、亡くなった人(以下、「被相続人」)が遺言書を残しているかどうかです。法務局や公証役場、自宅などに遺言書が保管されていないか確認しましょう。遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所に提出して、財産を相続する人(以下、「相続人」)の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認する必要があります。これを遺言書の検認といいます。検認せず遺言書を開封した場合は5万円以下の過料の適用対象となるため注意が必要です。ただし、自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合には、家庭裁判所の検認は不要です。また、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言書の検認について、詳しくは裁判所のHPをご確認ください。

<初めに着手>相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を調査します。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。後述する遺産分割協議を行った後で新たに法定相続人が判明した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性もありますので、法定相続人の調査は必ず行いましょう。特に家族関係が複雑な場合は、漏れがないよう慎重に確認する必要があります。

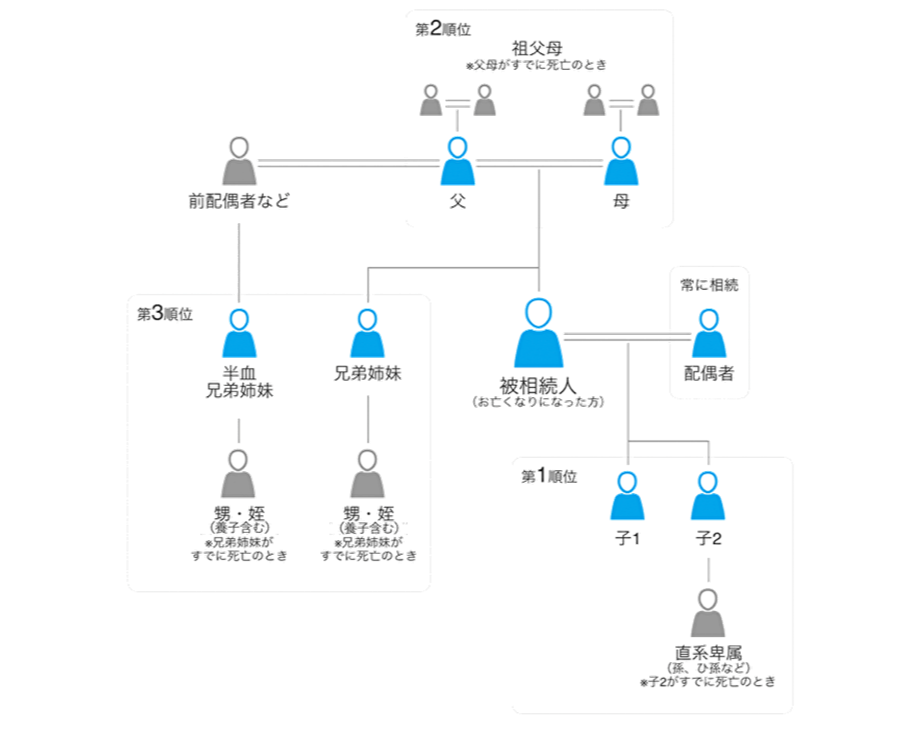

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になり、加えて、子どもや親、兄弟姉妹などの血族の中からもっとも相続順位の高い人が法定相続人になります。相続順位は次の通りです。

- 第1順位:子 または孫 (子がすでに亡くなっているとき)

- 第2順位:親 または祖父母 (親がすでに亡くなっているとき)

- 第3順位:兄弟姉妹または甥・姪 (兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき)

<初めに着手>相続財産の調査と遺産分割

法定相続人が確定したら、次は相続財産の調査と遺産分割を行います。

一般的な相続財産は次の通りです。まずはどのような相続財産があるのか洗い出します。

- 現金

- 預貯金

- 有価証券(株式、公社債、証券投資信託など)

- 保険金

- 退職金

- 不動産(土地、家屋、借地権など)

- その他の財産(自動車、骨董、貴金属、家庭用財産など)

- 債務など

相続財産の洗い出しが完了したら、どの財産を誰が相続するのかについて方針を決定します。

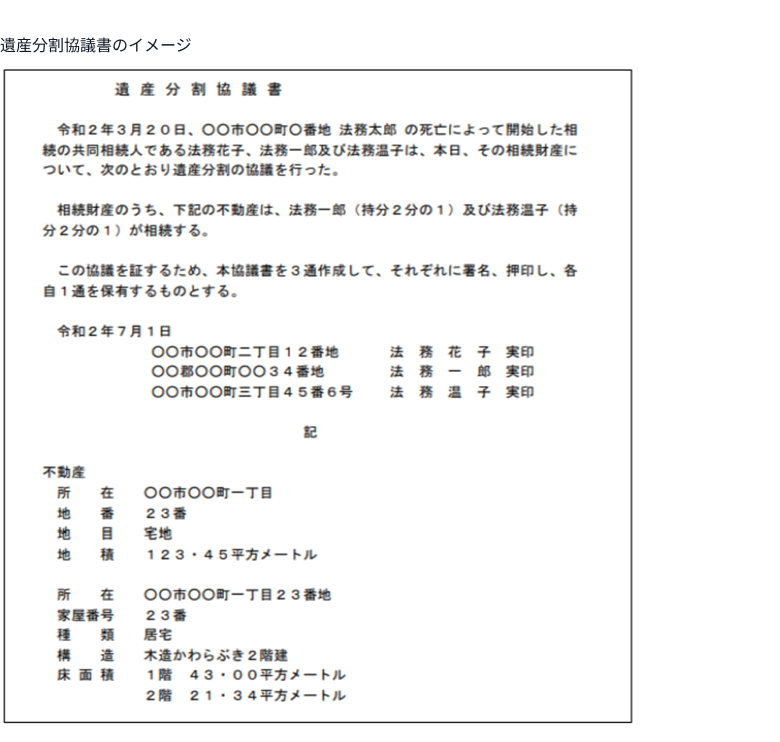

遺言がある場合には、原則として遺言の内容通りに財産を分けます。遺言が無い場合には、全ての法定相続人で協議を行います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全ての法定相続人が署名と実印の押印をして遺産分割は完了です。

【出典】「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」|法務局

遺産分割協議書には、被相続人の名前と死亡日、相続人が遺産分割内容に合意していること、相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)を記載する必要があります。また、相続人が未成年の場合には、法定代理人を立てる必要があるため、代理人の実印の押印が必要です。

遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると認められなくなる場合があります。例えば、預金の残高を記載したものの、利子がつくことで金額が変わってしまう場合などが考えられます。また、不動産の所在地は登記されている情報を正確に記載する必要があります。登記されている情報と実際の住居表示が異なる場合があり、記載を誤ると遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。そうなると、相続人全員の署名と、実印の押印を再度依頼することになるため注意が必要です。

<3ヶ月以内>相続するかしないかを検討

相続が発生してから3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決定します。この期間内であれば、家庭裁判所に相続放棄または限定承認を申請することができます。

相続放棄は、法定相続人が「相続人としての地位」を放棄することです。はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も一切相続しません。借金を抱えたくないときや、相続人の間でのトラブルを避けたい場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。相続放棄の手続きについて、詳しくは裁判所のHPをご確認ください。

また、プラスの財産の範囲内で借金などの債務を相続する方法もあります。これを限定承認といいます。

借金の金額がはっきりしない場合は、限定承認を選択すると、想定以上の借金を背負う必要がなくなります。申し出は相続人全員(相続放棄した人を除く)の同意が必要です。限定承認を選択する場合も、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

限定承認の手続きについて、詳しくは裁判所のHPをご確認ください。

<4ヶ月以内>所得税の申告と納付

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で亡くなった場合は、相続人は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。これを準確定申告といいます。

準確定申告について、詳しくは国税庁HPをご確認ください。

<10ヶ月以内>相続税の申告と納付

相続税申告とは、相続した遺産に対して相続税が課される場合、その相続税額を税務署に申告する手続きのことです。

相続した遺産総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税申告の義務があります。基礎控除額以下である場合には、そもそも相続税申告は必要ありません。

相続税申告の義務がある場合、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に、相続税の申告と納税を行う必要があります。

相続税申告について、詳しくは「相続税申告を自分でする方法」をご確認ください。

<早めに>相続財産の名義変更

預貯金や有価証券、不動産など、相続した財産の名義変更も必要です。名義変更を怠ると、後の処分が難しくなる可能性があります。

預貯金や有価証券については、口座のある金融機関の窓口で手続きを行います。金融機関によって必要な書類や手続きの方法が異なりますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。

また、不動産については、法務局で相続登記の申請が必要です。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産について、登記簿上の不動産の権利者を相続人に名義変更する手続きのことです。不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されていますが、不動産を相続した場合、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。

相続登記について、詳しくは「相続登記を自分でする方法」をご確認ください。

相続手続きの全体像と、いつまでに何をすれば良いのかわかるbetter相続手続きガイド

相続手続きは、人生で何度も経験することではありませんので、いつまでに何をしなければならないのか、どのように手続きを進めればよいのかわからない場合がほとんどです。そのような方に向けて、無料でご利用いただける辻・本郷ITコンサルティング株式会社が提供する「better相続手続きガイド」をご紹介します。 「better相続手続きガイド」は、相続に必要な⼿続きを網羅しており、様々な手続きの内容や期限、手順などを一覧で確認することができます。また、相続手続きの全体像がわかる解説資料や遺産分割協議書の雛形を無料でダウンロードすることができます

まとめ

このように、相続手続きは、限られた時間の中で、たくさんの手続きが必要です。中には専門家に依頼することが一般的な手続きもありますが、できるだけ費用を抑えたい場合には、まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合に専門家への依頼を検討するのもひとつの手です。「better相続手続きガイド」は、相続が初めての方でも相続に必要な⼿続きの全体像を把握して相続手続きを進めるための道しるべとなる無料のサービスです。

また、辻・本郷ITコンサルティング株式会社は、自分で相続登記を行える「better相続登記」や、自分で相続税申告を行える「better相続申告」を提供しています。まずは自分で挑戦してみて、難しいと判断した場合には、ぜひ弊社グループまでご相談ください。

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。