チャート分析の基本と波動の見分け方

小次郎講師

2025/7/25

第2回目はチャート分析の基礎 波動分析をご紹介

小次郎講師直伝・米国株テクニカル分析シリーズ、第2回のテーマは「波動分析」です。

前回はスクリーニングについて学びましたが、どんなに優れた銘柄を見つけても、買い時・売り時を見誤っては意味がありません。そこで今回は、チャートの動き(=波)を正しく読み解く「波動分析」について学びます。

まずはチャートの天と底を確認しよう

波動を見る ─ 天と底をマークして流れをつかむ

第2回のテーマは、波動分析です。チャート上で「天(高値)」と「底(安値)」を見ることで、売買タイミングの見極めの参考となります。

チャート分析を始める際に、まず行うべきことは「天井と底を確認すること」です。

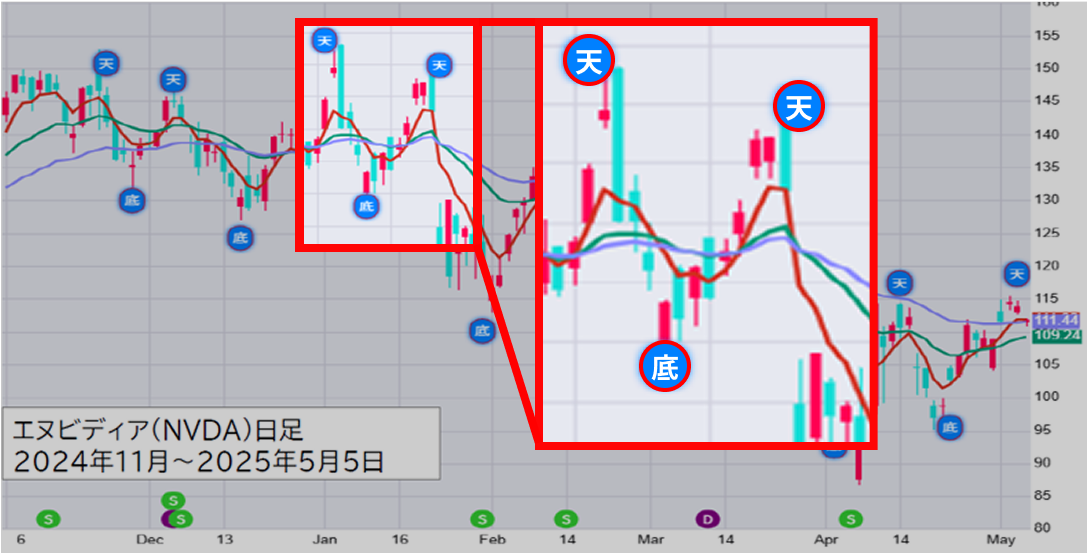

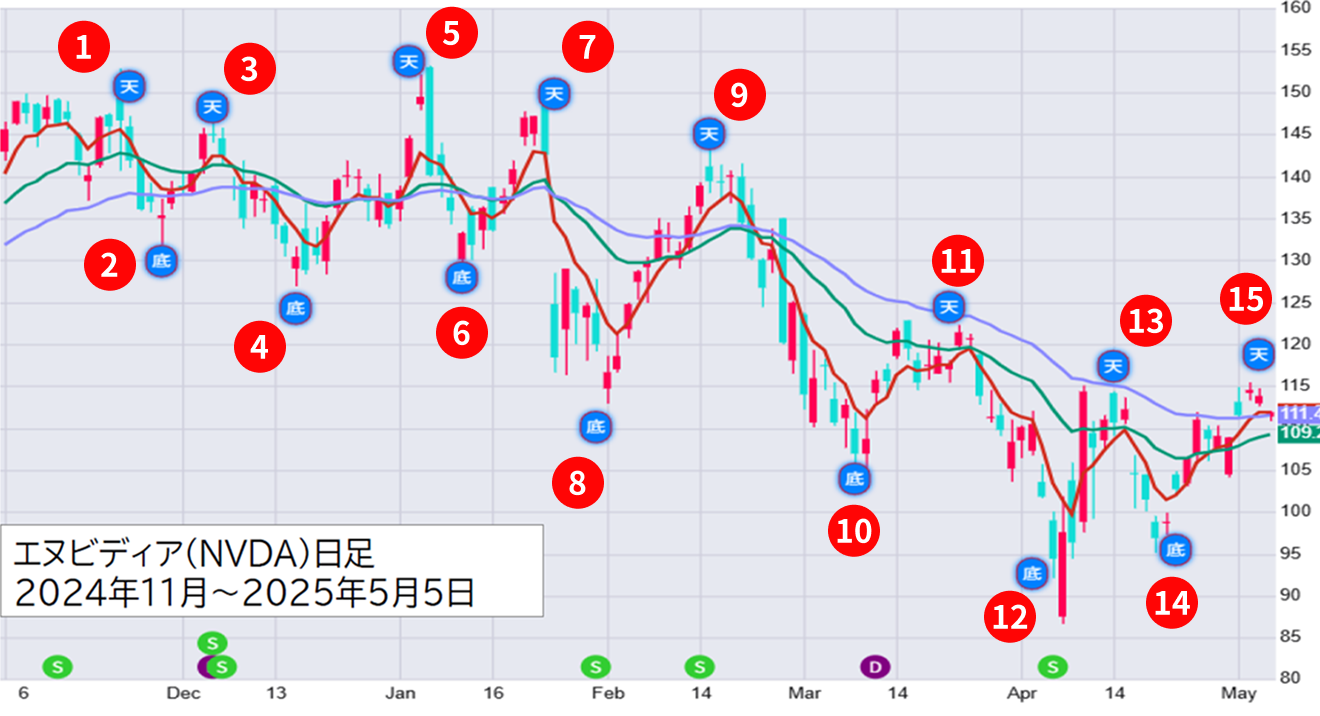

今回は、エヌビディア(NVDA)のチャートをもとに、「天(高値)」と「底(安値)」を視覚的に捉えることで、波動の分析方法を解説していきます。

まずは一番高い・一番安いを探す

小次郎講師がチャート分析を始めるとき、最初に行うのは次の手順です。

1.表示されたローソク足(約200本)の中から

最も高い価格の箇所に「天」、最も安い箇所に「底」と記入

2.次に、2番目に高い天、2番目に安い底を探してラベリング

3.それを繰り返し、「天→底→天→底…」と順番にマークを付けていく

このようにして波形を明確にすることでチャート全体の波の構造を把握することができ、株価の動きや転換点が視覚化されていきます。

波形を見る意味とは

この分析で大切なのは、単にラベルをつけることではなく、「そこから何が読み取れるか」です。

高値・安値の配置がもたらす示唆(トレンドの転換、継続、戻りなど)を掴むことこそが、波動分析の本質です。

相場の基本リズムを読み解く─N波動─

チャートを読み解くうえで重要となるのが、「価格の波の構造」を把握することです。相場の値動きは、直線的に動くのではなく、上昇と下落を繰り返す波のような形で推移します。この波の構造を整理して捉えるための基本的な考え方が「N波動」です。

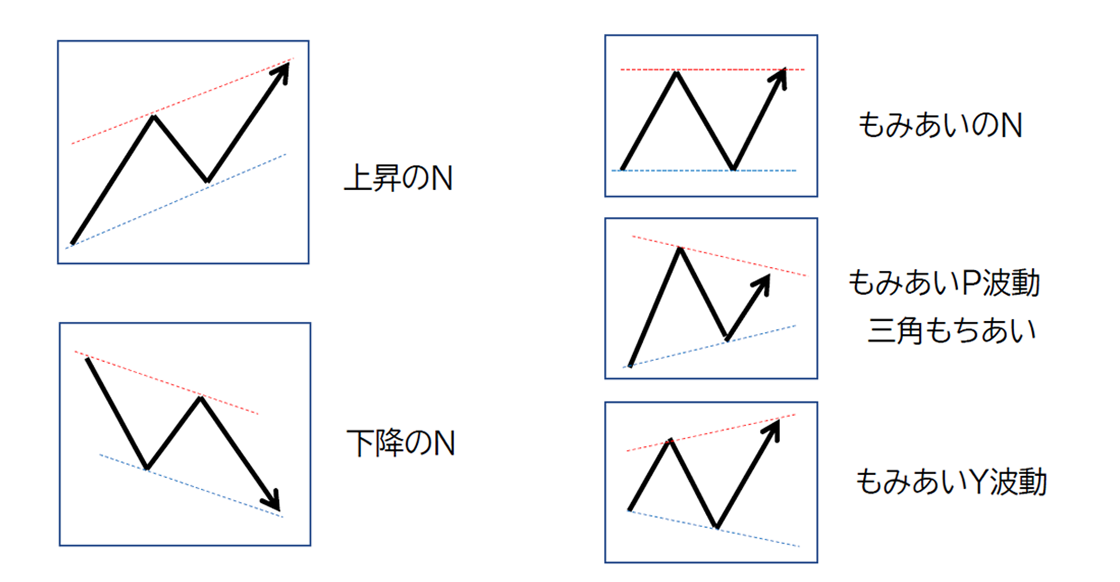

波動は、3つの価格の動き方で5種類に分類することができます。

5つのN波動パターン

3波動の構成により分類された代表的な5パターンを紹介します。これらは、チャート分析において、上昇・下落・もみあいのトレンドを把握するための基本的な判断基準となります。

| 分類 | 特徴 |

| 上昇のN | 天・底ともに一つ目より二つ目が上昇 |

| 下降のN | 天底ともに一つ目より二つ目が下落 |

| もみあいのN | 天・底ともに一つ目と二つ目が横ばい |

| P波動 | 天は切り下がり、底は切り上がっている状態 |

| Y波動 | 天は切り上がり、底は切り下がっている状態 |

-

波動の2つの天井と2つの底の位置に着目します。天井と底のそれぞれの一つ目と二つ目の位置を比較し、高いか低いかでどの波動に当てはまるか判断をします。

N波動がどのパターンに当てはまるか見極めることで、今が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、あるいはもみあい局面かが明確になります。

実際のチャートで波動を見よう

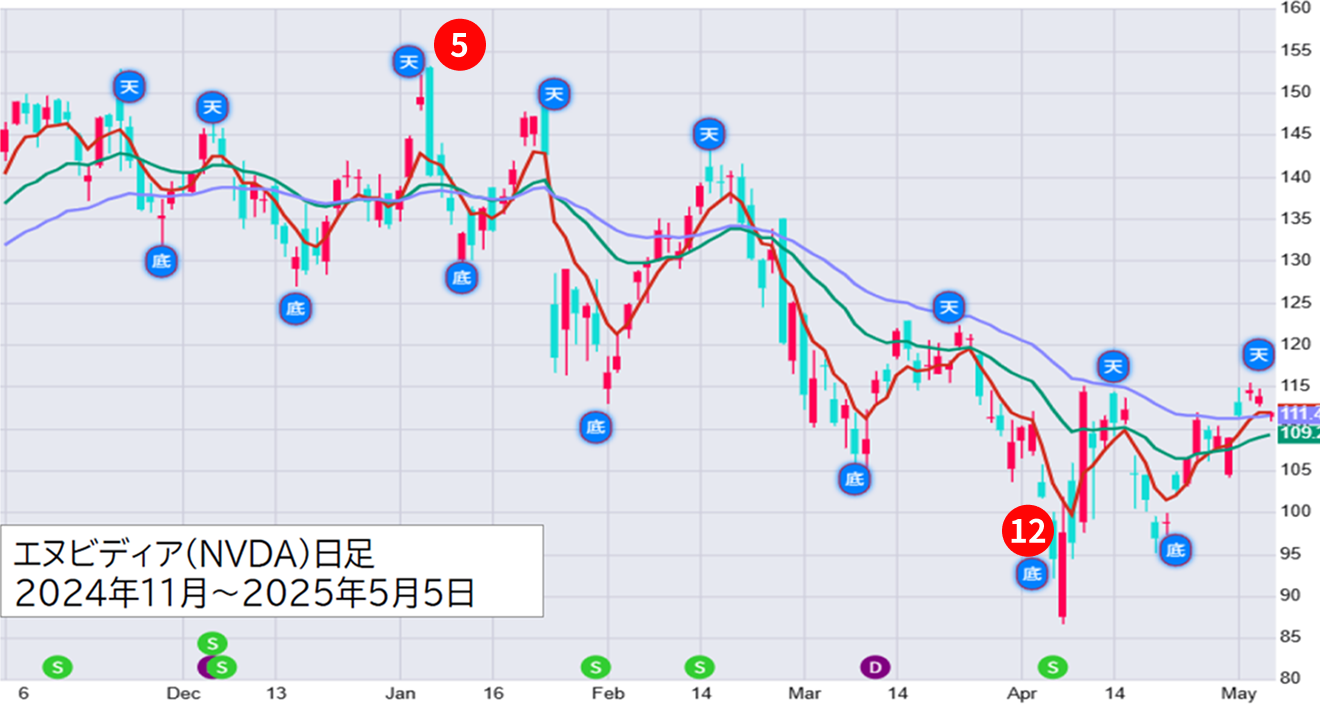

エヌビディア(NVDA)のチャートから波動を読み取る

これまでに学んだ「天」と「底」のラベルを使って、実際のチャートで波動を見ていきましょう。

下図はエヌビディア(NVDA)の2024年11月~2025年5月までの日足チャートです。

まず、一番高かったところに「天」、一番安かったところに「底」をつけたことで、波の流れが浮かび上がってきました。

今回のように3波動目が再び下落している場合は、「下降のN」である可能性が高く、今後の展開にも備えやすくなります。

-

チャートの天底をつけて波の流れを把握することで、現在のトレンドが何型のN波動に該当するかを判断できるようになります。

実際のN波動を読み解く

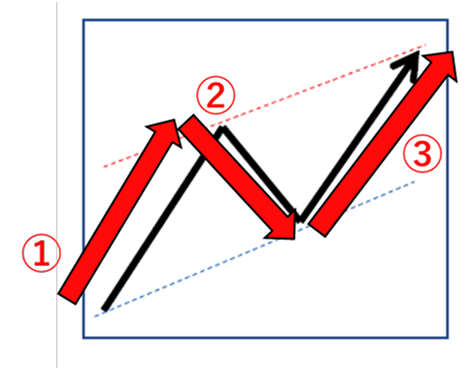

図中の赤い矢印は、3つの波動(①→②→③)を示しています。この流れを確認すると、次のように読み取ることができます。

・第1波動(①):下落

・第2波動(②):上昇(調整)

・第3波動(③):再び下落

このような構成は、「下降 → 戻り → 下降」の流れであり、下降のN波動の典型パターンにあたります。

このように波の構造を見ていくと、下降 → 戻り → 再び下降という流れが形成されており、「下降のN波動」の代表的な形であることが分かります。

一見すると上昇に転じたように見える局面でも、天井が切り下がり、底も切り下がっている場合は下降トレンドの可能性が高いと判断されます。N波動の分類を活用することで、現在のトレンドの位置づけや転換の兆しを視覚的に捉えることができ、売買判断において非常に有効な基準となります。

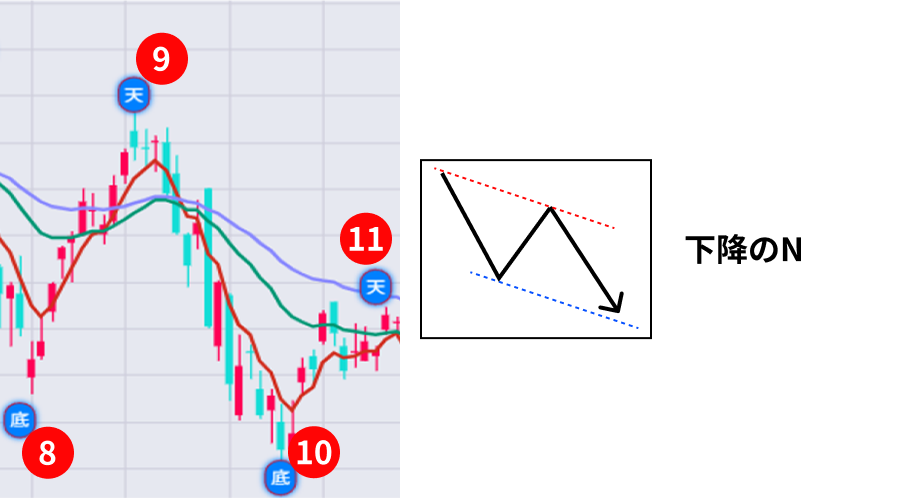

この動きはどのN波動?

以下のチャートでは、1〜15の番号を用いて複数の波動を示しています。それぞれの波形が、N波動のどのパターンに該当するかを考えてみましょう。価格の動き・天井と底の位置関係・移動平均線の傾きなどに注目することがポイントです。

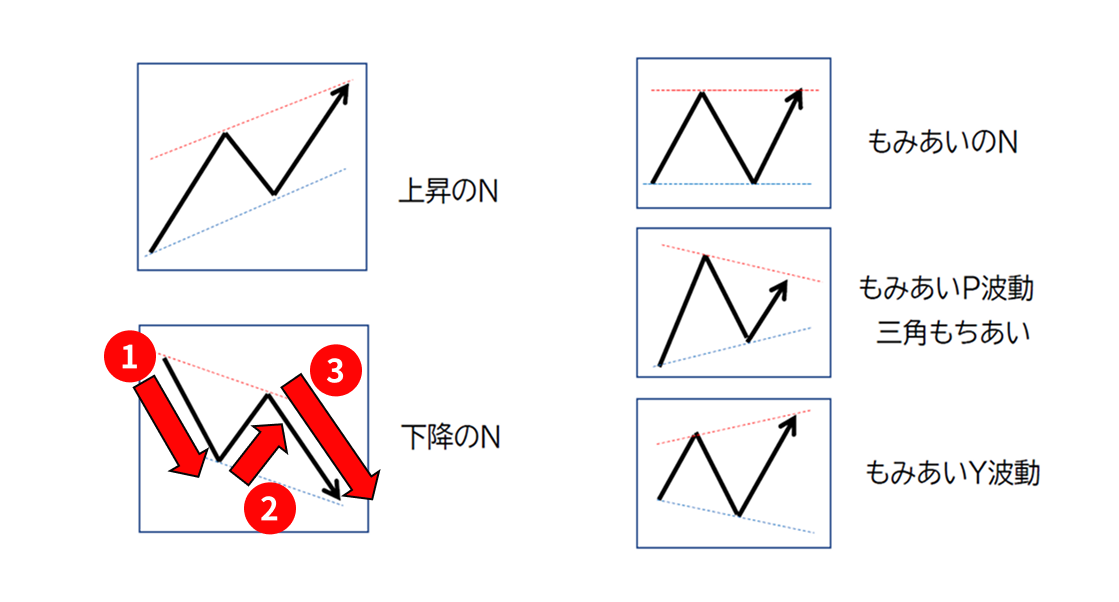

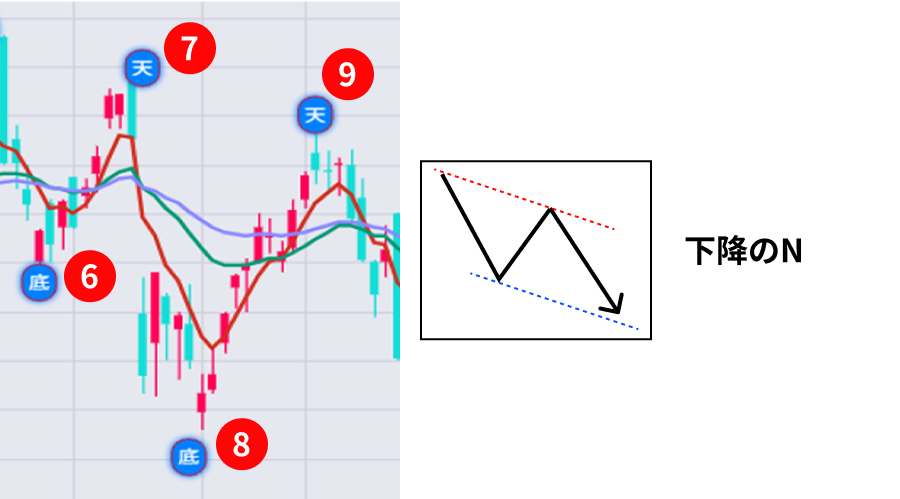

解説1:下降のN波動の典型例

下降 → 戻り → 再下降の流れが明確で、典型的な「下降のN波動」に該当します。

天井と底の両方が切り下がっており、下降トレンドの継続を示しています。売買判断の基準としても、戻り売りを検討する局面といえるでしょう。

解説2:もみあいのY波動の特徴

天井が切り上がり、底が切り下がっているのが分かります。

このように、高値と安値がそれぞれ逆方向に広がっていく形は、「もみあいのY波動」の典型的な特徴です。

上下どちらに抜けるかが不明確なため、次の動きが出るまで慎重な判断が求められる局面といえます。

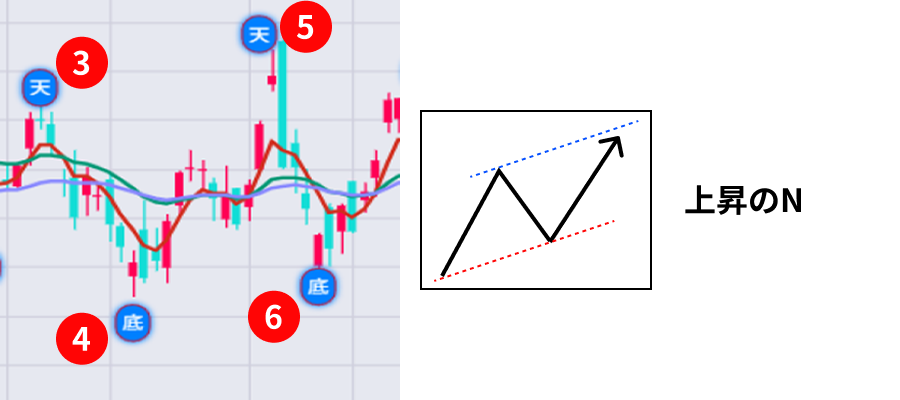

解説3:トレンド転換直後に見られる波形

天井と底がどちらも切り上がっているのが分かります。

波の3段階目で再び上昇しており、上昇トレンドが明確になった「上昇のN波動」に該当します。それまでのもみあいから抜け出し、上方向への勢いが強まった場面です。

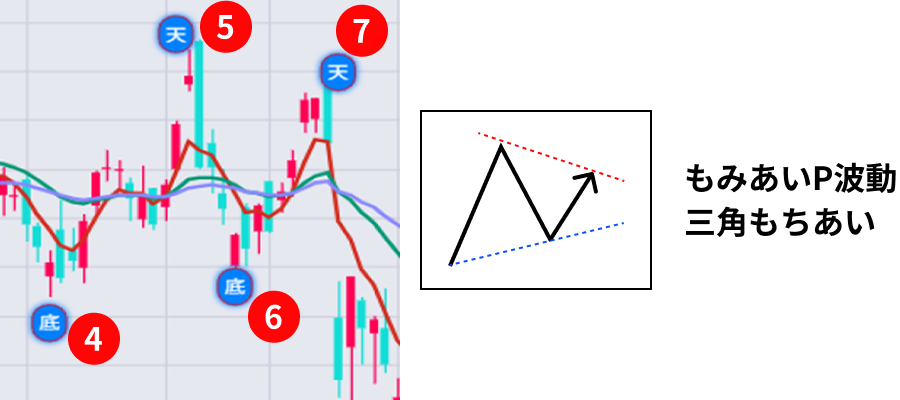

解説4:もみあいのP波動(三角もちあい)の例

高値が切り下がり、安値が切り上がる形になっています。

価格が収束するようなこの形は、「もみあいのP波動」と呼ばれる典型的なパターンです。

トレンドが一時的に止まり、エネルギーが蓄積している状態です。どちらに抜けるかを見極める必要があるため、慎重な判断が求められる局面です。

解説5:下降トレンドが加速する下降のN

天井と底がともに切り下がっており、再び大きく下落しています。3波動目の動きが1波動目より明確に深く、下降トレンドが継続していることを示す典型的な「下降のN波動」に該当します。

強い下落圧力が続いている状態であり、戻り売りやトレンドフォローの判断材料として活用できる局面です。

解説6:下降トレンド継続中の下降のN

高値・安値のいずれも切り下がっている構造になっています。戻りが小さく、3波動目で再び下落していることから、下降トレンドがそのまま継続している「下降のN波動」と判断できます。

移動平均線の傾きも下向きで揃っており、トレンドの方向性にぶれがありません。

解説7:下降トレンドの減速が見える下降のN

天井と底の両方が切り下がっている構造になっており、下降のN波動に該当します。ただし、3波動目の下落幅がやや短く、トレンドの勢いが少し弱まっていることも読み取れます。下降トレンドの継続は見られますが、売りの力が徐々に鈍ってきている場面です。

解説8:下降トレンド終盤に見られる下降のN

天井と底がともに切り下がっている構造で、「下降のN波動」に分類されます。ただし、3波動目の下落が短くなっており、下降トレンドの勢いが弱まっていることが読み取れます。

このような波形は、トレンド終盤のシグナルとして意識されることが多く、今後は反発やトレンド転換の可能性を考慮した慎重な判断が求められる局面です。

解説9:下降トレンドから反転した上昇のN

底値を切り上げて、天井も更新していることから、下降トレンドの流れが止まり、上昇のN波動へと転換した局面と読み取れます。3波動目の動きは、1波動目よりも強く、反発の勢いが感じられる形です。

トレンド転換の初期サインとして注目される場面であり、次の押し目での判断材料として活用できます。

解説10:トレンドの迷いが見えるY波動

天井が切り下がり、底が切り上がっていることから、価格が収束していく「もみあいのY波動」に該当します。上昇・下降のどちらにも抜けきらず、次のトレンドがどちらに動くかを市場が探っている局面です。

解説11:下降トレンド終了から上昇トレンドへの転換

安値が切り上がり、高値も切り上がっていることが確認できます。これにより、【12】を底として下降トレンドが終了し、上昇トレンドへと切り替わったことが分かります。

【5 → 12】の長い下降の流れを抜けて、新たなN波動の起点として意識される局面です。

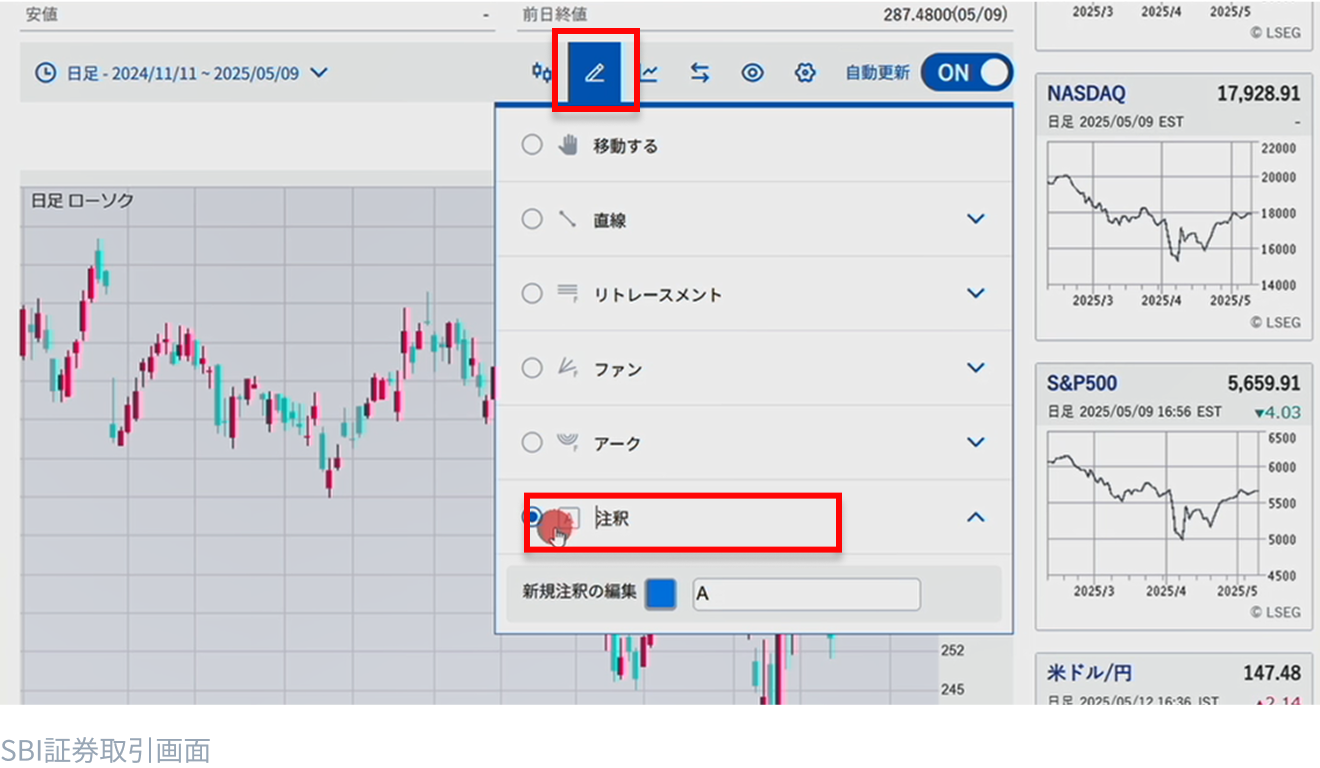

チャートの設定方法

ステップ1:銘柄ページからチャートを開く

見たい銘柄のページ内で「チャート」をクリックします。

ステップ2:インジケーター設定を開く

インジケーターのマークをクリックし、「注釈」を選択し名称を入力します。

チャート内の注釈を入れたい場所をクリックします。

ここでは、天井となる箇所に「天」、底となる箇所に「底」と注釈を入れています。

まとめ

波動の捉え方とN波動の基本パターンについて学びました。

相場の高値・安値に「天」と「底」をつけていくことで、値動きの流れが見えるようになり、現在のトレンドや今後の展開を読み取るための手がかりになります。

波動分析を始める際は、まず最も高い位置に「天」、最も低い位置に「底」をつけることが基本です。

そこから1波・2波・3波の流れを追い、N波動として分類していくことで、相場の構造をより明確に把握することができます。

※SBI証券サイトへのログインが必要です

免責事項・注意事項

・本インタビューの内容は出演者個人の見解であり、将来の運用成果を保証又は示唆するものではありませんのでご留意ください。

・本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

免責事項・注意事項

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

【手数料及びリスク情報等】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。