遺産分割協議書とは?自分で作成する方法や書き方を解説 (辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2025.2.18)

遺産分割協議書とは?遺産分割協議書が必要になる場面やそもそも不要な場合

遺産分割協議書とは

相続が発生すると、亡くなった人(以下「被相続人」)の財産をどのように分けるか決定する必要があります。

遺言書がある場合は、原則として遺言の内容通りに財産を分けます。遺言が無い場合には、全ての法定相続人で協議を行います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を記した書類です。誰がどの財産をいくら相続するのかを記載して、相続人全員が署名捺印します。

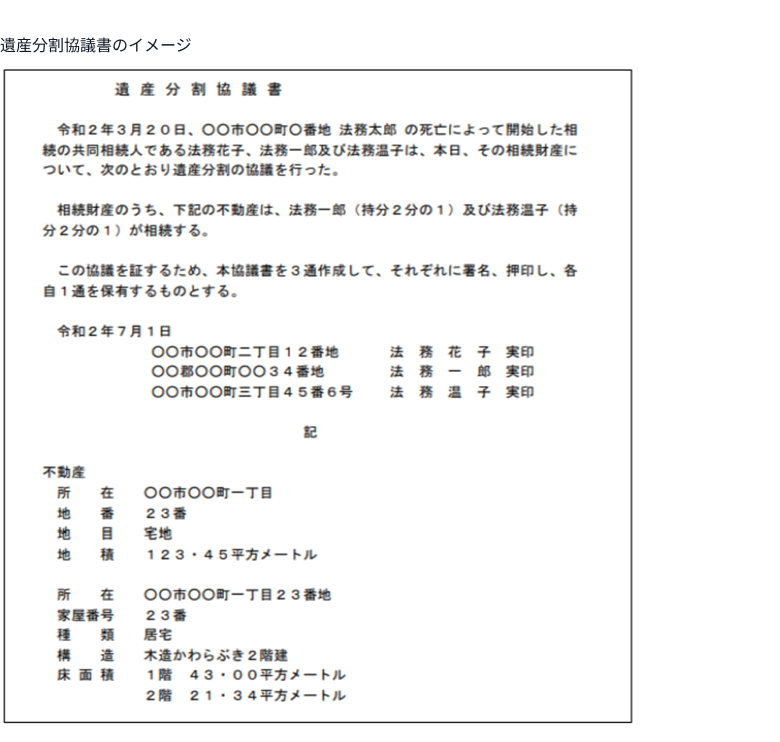

【出典】「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」|法務局

遺産分割協議書が必要になる場面

遺産分割協議書は、主に次のような場面で必要になります。

・相続税申告

・相続登記(不動産の名義変更)

・預貯金の名義変更や払い戻し

・株式等の相続

・自動車の名義変更

遺産分割協議書が不要な場合

一般的に、次のような場合には、遺産分割協議書は不要です。

・法定相続人が1名のみの場合

・遺言書の内容通りに財産を分ける場合

・法定相続分の割合で財産を分ける場合

ただし、法定相続分の割合で財産を分ける場合には、後々のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。また、注意点として、特に不動産を法定相続分の割合で分ける場合、共有持分になってしまいます。共有持分の不動産は、売却する際に全員の同意が必要となったり、その後の相続でねずみ算式に相続人が増えていくことから、後々のトラブルに発展したりする場合があります。そのため、不動産を共有持分にすることはおすすめしません。

なお、遺言書がある場合でも、相続人同士で話し合った結果、遺言書の内容通りではなく、遺産分割協議によって財産を分けることが可能です。この場合も、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。相続人が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は、原則として無効となります。また、相続人が認知症や未成年者である場合、成年後見人や特別代理人を選任しなければ、遺産分割協議が無効となります。さらに、遺産分割協議書の内容が協議した内容と異なっており、それに気づかず署名してしまった場合など、遺産分割の意思表示に錯誤があると遺産分割協議書が無効となります。

また、遺産分割協議書に記載の誤りがあり再作成することになると、相続人全員の署名と実印の押印を再度依頼することになるため注意が必要です。

遺産分割協議書の書き方

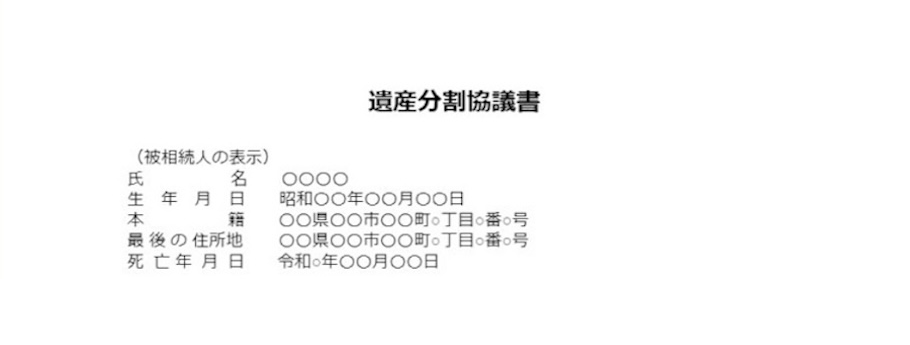

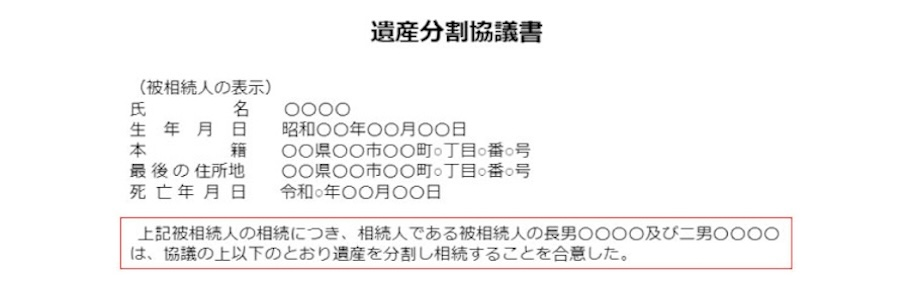

遺産分割協議書には、まず被相続人の氏名、生年月日、本籍、最後の住所地、死亡年月日を記載します。

次に、相続人全員が遺産分割内容に合意していることを記載します。

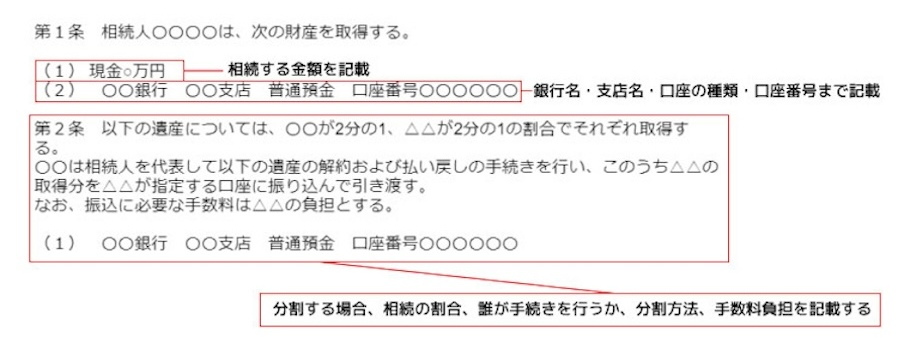

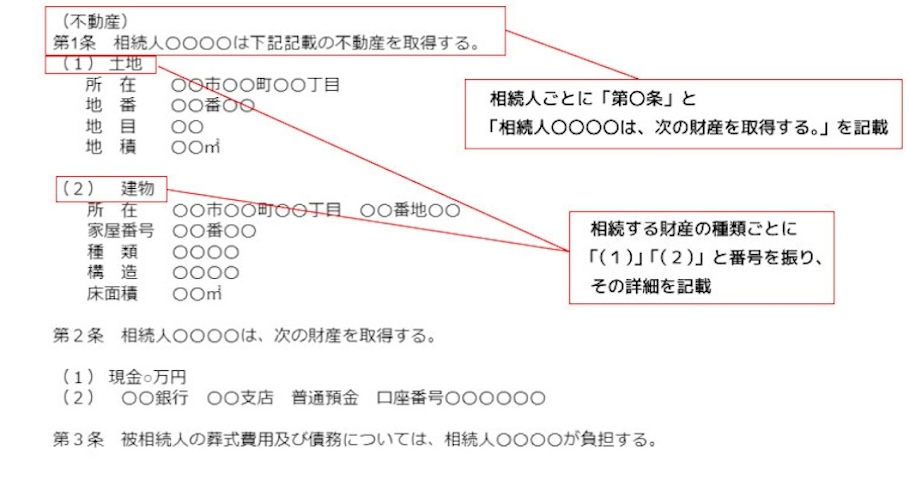

その上で、相続財産の具体的な内容と誰が取得するのかを記載します。また、債務や葬式費用についても、誰が負担するのかを記載します。相続財産の具体的な内容については、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると認められなくなる場合があります。例えば、預金は一般的には、銀行名、支店名、口座番号を記載します。預金の残高を記載してしまうと、利子がつくことで金額が変わってしまう場合など認められなくなる可能性があります。

また、不動産の所在地は、例えば登記されている情報と実際の住居表示が異なる場合がありますが、登記されている情報を正確に記載する必要があります。

なお、遺産分割協議の後で遺産が見つかった場合に備えて、「第◯条 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○が取得する。」のように記載しておくことが一般的です。

最後に、「以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を〇通作成し、各自1通の保管とする。」という記載をして、相続人全員が署名と実印を押印することで遺産分割協議書の作成は完了です。

遺産分割協議書の作成方法について、より詳細な内容は「遺産分割協議書とは?自分で作成する時の書き方や雛形のダウンロードも!」をご参考ください。

遺産分割協議書の雛形もダウンロードできるbetter相続手続きガイド

相続手続きは、人生で何度も経験することではありませんので、いつまでに何をしなければならないのか、どのように手続きを進めればよいのかわからない場合がほとんどです。そのような方に向けて、無料でご利用いただける辻・本郷ITコンサルティング株式会社が提供する「better相続手続きガイド」をご紹介します。

「better相続手続きガイド」は、相続に必要な⼿続きを網羅しており、様々な手続きの内容や期限、手順などを一覧で確認することができます。また、相続手続きの全体像がわかる解説資料や遺産分割協議書の雛形を無料でダウンロードすることができます。

まとめ

このように、遺産分割協議書は、書き方さえ分かればご自身で作成可能です。辻・本郷ITコンサルティング株式会社は、記載例付きの遺産分割協議書の雛形を提供していますのでぜひ参考にしてください。また、自分で相続登記を行える「better相続登記」や、自分で相続税申告を行える「better相続申告」を提供しています。相続についてお悩みがある場合には、ぜひ弊社グループまでご相談ください。

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。