【実態調査2024】「遺贈寄付、知ってはいるけど…」8割が実行に踏み切れない理由とは? (一般社団法人日本承継寄付協会 2025.6.26)

大相続時代に問われる「お金の行き先」

2025年、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、日本はいよいよ「大相続時代」を迎えようとしてます。

相続は多くの人にとって「いつか」の話ではなく、「いま」考えるべき現実となってきました。

「子どもがいないから、自分の財産を誰に残すか迷っている」

「自分の死後、余った財産は社会に役立ててほしい」

そうした想いを抱える方にいま、注目されているのが「遺贈寄付」という選択肢です。

遺贈寄付とは、亡くなった後、自身の財産を公益法人やNPO法人、地方公共団体などに寄付すること。

社会の未来に想いを託す方法として、静かに広がりを見せています。

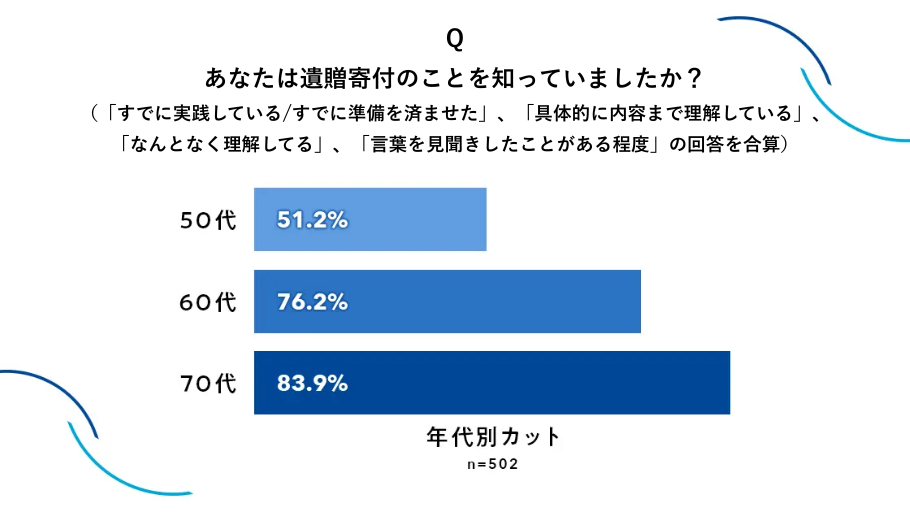

そんな中、一般社団法人日本承継寄付協会が実施した2024年の実態調査によって、遺贈寄付の認知は進んでいる一方、行動には大きな壁があることが明らかになりました。

遺贈寄付、知っているけど行動しないその理由は

調査によれば、70代の83.9%が「遺贈寄付を知っている」と回答しており、認知度は高まっています。

しかし一方で、79.8%が「家族や相続人と遺贈寄付について話し合ったことがない」とも回答しています。

つまり、多くの人が「知っているけれど、まだ行動には移していない」状態なのです。

その背景には、次のような理由がありました。

- 寄付したお金がどのように使われるか不明瞭(45.6%)

- 遺贈寄付のやり方がわからない(25%)

制度について知ってはいるけど、お金の使われ方や仕組みについて詳しくわからない。

そのような点が行動への壁となっているようでした。

遺贈寄付は特別なことのように思われがちですが、実際には遺言書に寄付先と内容を明記することで実現できる身近な社会貢献です。公正証書遺言などを活用し、信頼できる寄付先と手続きの流れを確認することで、誰でも安心して取り組むことができます。

進む老々相続。資産の活かし方を考えるきっかけに

もう一つ見逃せない調査結果があります。

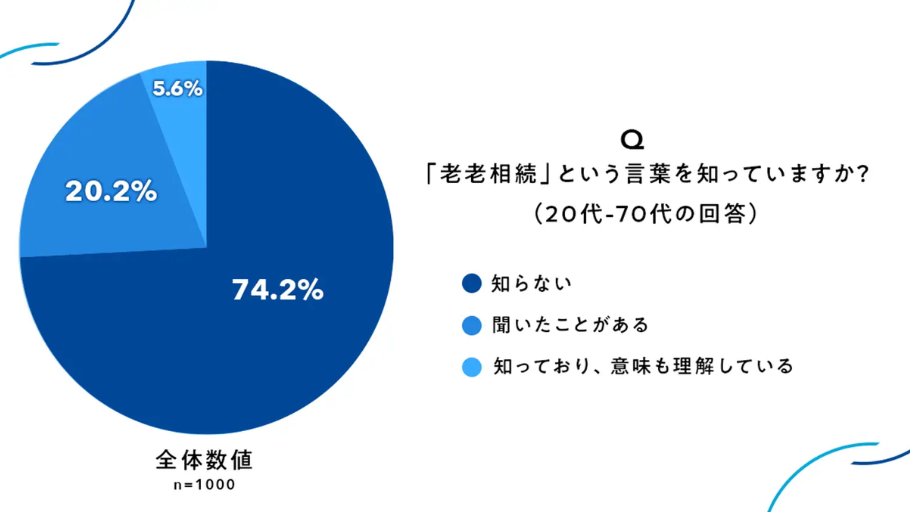

それは、「老老相続」の認知度です。

今回初めて行われたこの調査では、74.2%の人が「老老相続という言葉を知らない」と回答。認知度は非常に低い状態にありました。

老老相続とは、80代・90代の高齢者が亡くなった際に、財産を60代〜70代の高齢者が相続するという構図です。実はこれが現在、急速に広まりつつあります。

相続される側が高齢である場合、その資産を「活かす」ことが難しくなることが懸念されています。

「老後のために」と預金のまま貯蓄され、結果的にお金が社会に循環しない。

だからこそ、「誰に、何のために、どのように資産を託すか」を早い段階で考えることが重要になってきます。

遺贈寄付はその一つの手段です。

資産の一部を自分の想いと共に、未来の社会を支える活動に託す。

自分が亡くなった後の社会の未来を、自分の意思で選ぶ新しい選択肢なのです。

「まだ若い」「そのうち書く」遺言書の後回し問題

遺贈寄付を実現するためには、遺言書の作成が基本となります。

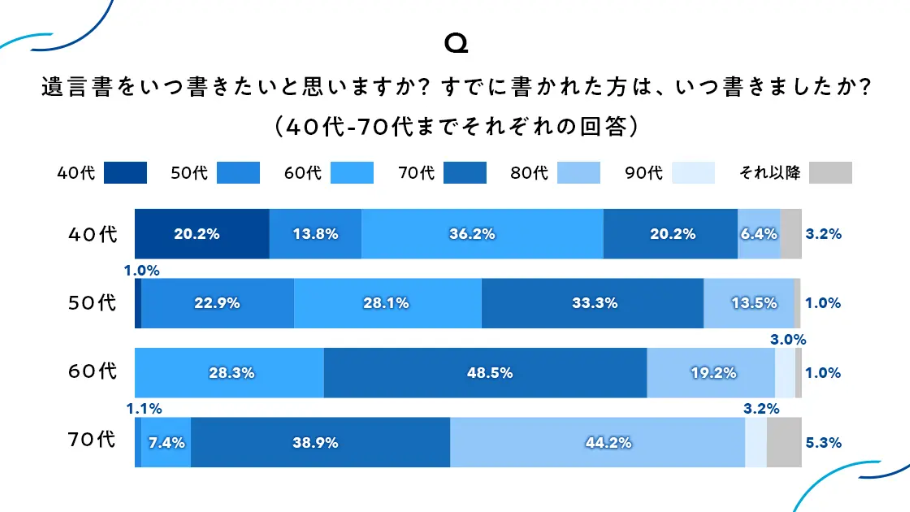

ところが、調査ではどの年代でも「まだ自分は遺言書を書く年齢ではない」と考えている人が多数派でした。

- 50代・60代は「70代になったら」

- 70代は「80代になってから」

このように、自分より上の世代に差し掛かったら書こうと考えている人が多く、結果的に遺言書の作成が先送りにされがちです。

また、遺言書を書いていない理由として

「相談先がわからない」

「法律が難しそう」

という声も多く挙げられました。

ですが、遺言書は突然必要になることもあります。

「まだ早い」と思っていても、準備しておくと安心です。

自分らしい選択のために、早めの準備がおすすめです。

遺贈寄付を安心して進めるために

遺贈寄付を安心して進めるために大切なのは、信頼できる寄付先と、手続きや準備に丁寧に寄り添ってくれる専門家の存在です。

一般社団法人日本承継寄付協会では、

- 遺贈寄付について気軽に相談できる無料の窓口。

- 寄付先選びの参考になる情報誌「えんギフト」の発刊。

- 遺言書の作成を支援する専門家の無料紹介など。

初めての方でも安心して遺贈寄付に取り組めるよう、さまざまなサポートを行っています。

「興味はあるけれど、どうすればいいか分からない」という方にこそ、まずはお気軽にご相談ください。

▼今回の実態調査についてこちらからご覧いただけます

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000063820.html

遺贈寄付について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

▼寄付先を知りたい方は

日本承継寄付協会が発行する遺贈寄付情報誌「えんギフト」を無料でお取り寄せいただけます

https://www.izo.or.jp/service/gift.html

▼遺贈寄付の方法が知りたい方は

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_7866.html

▼遺贈寄付を含む遺言書の書き方を知りたい方は

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8088.html

▼遺贈寄付のメリットを知りたい方は

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8001.html

▼遺贈寄付の体験談をさらに知りたい方は

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8571.html

▼遺贈寄付のQ&A

https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_9748.html

監修:一般社団法人日本承継寄付協会

執筆:小笠原かすみ

<コラムポリシー>

コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。

情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。