円安、株価は一巡?日経平均上昇を占う次のテーマは?

投資情報部 淺井一郎 栗本奈緒実

2024/10/15

日経平均は反発。米株高や円安が追い風

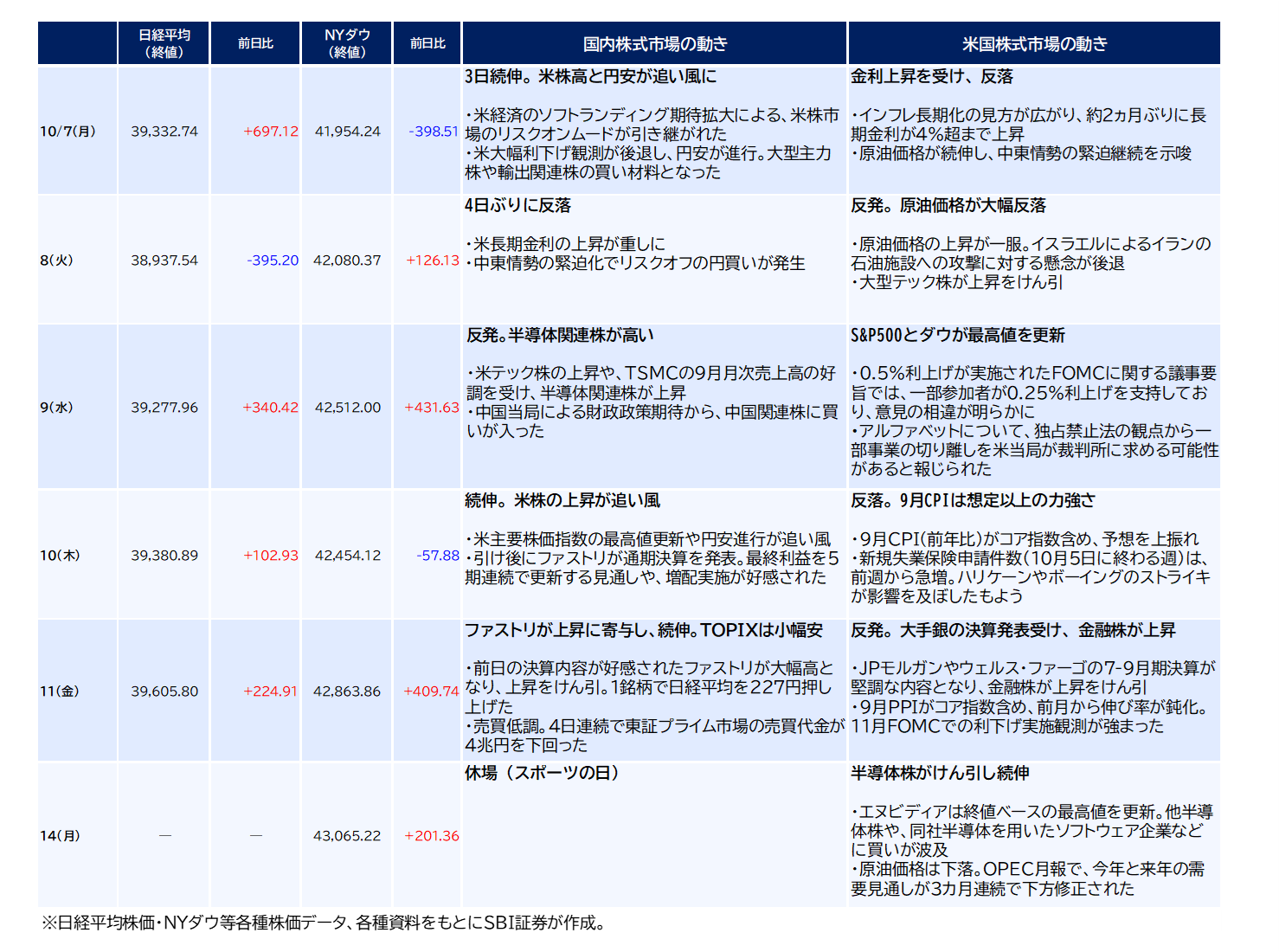

10月第2週(10/7-11)の日経平均は、前週末比970円18銭高(+2.51%)と週足ベースで反発。期中の米株高が追い風となりました。

米9月雇用統計が想定以上に力強さを示すなど、米経済のソフトランディング期待が拡大するなか、10/9(水)にS&P500とダウが史上最高値をつけるなど堅調に推移しました。また、11月FOMCでの大幅利下げ観測が後退。日米の金利差拡大による円安進行も、日経平均の上昇に寄与しました。大きな心理的節目である4万円は目前でしたが、7-9月期決算発表を控え、上値は限定的となった格好です。4日連続で東証プライム市場の売買代金が4兆円を下回り、売買は低調でした。

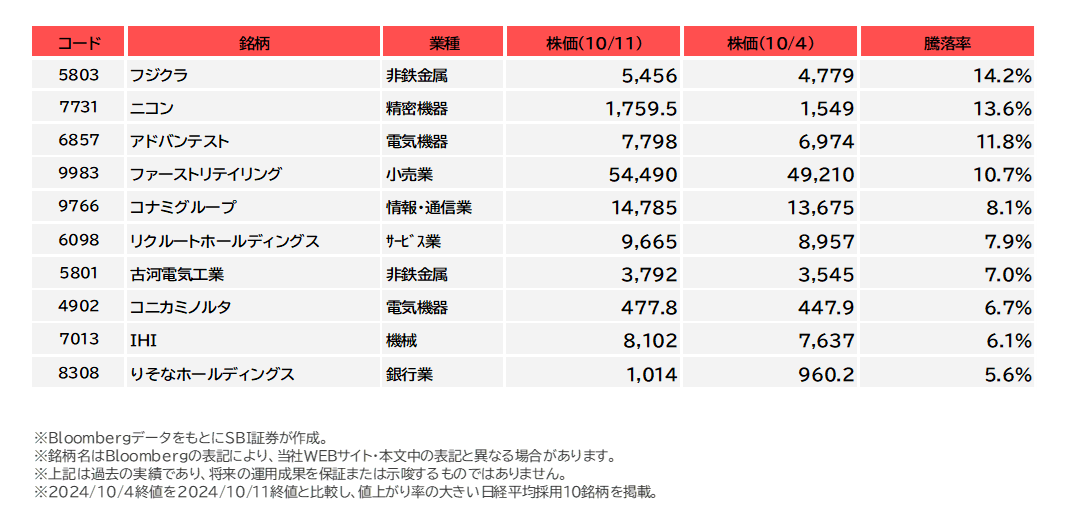

日経平均株価採用銘柄の騰落率上位(10/7~10/11・図表7)の首位は、年初来騰落率でもトップを誇る電線大手のフジクラ(5803)です。データセンター向け需要が期待されており、7日(月)に外資大手証券が目標株価の引き上げを実施。また、同じく電線大手の古河電気工業(5801)もランクインしました。4位のファーストリテイリング(9983)は10日(木)引け後に通期決算を発表。5期連続での過去最高最終利益更新の見通しを示したことや、増配実施を発表したことが好感されました。

日経平均株価採用銘柄の騰落率下位(10/7~10/11・図表8)の首位は、イオン(8267)です。9日(水)引け後に25.2期中間決算を発表。売上は上期で過去最高でしたが、販促費等の増加で各利益項目が減益となり、収益性の悪化が嫌気されました。また、円相場が再び下落したことも売り材料につながったとみられます。

10月第3週(10/15-18)の初日、15日(火)の日経平均は、前週末比上昇で寄り付きました。前週同様の米テック株の上昇や、円安進行を背景に、約3ヵ月ぶりに40,000円台を回復しました。

17日(木)の日本時間昼、世界最大の半導体受託製造企業であるTSMCが決算発表を行う予定です。事前に発表された7-9月期売上高は、前年同月比約39%増と、市場予想を上振れました。AIサーバー向けや先端半導体の販売が寄与した格好です。発表時に10-12月売上高・利益の堅調な業績見通しを示すことができれば、エヌビディアを筆頭とした半導体株や関連株の上昇材料になる可能性があるでしょう。

図表1 日経平均株価およびNYダウの値動きとその背景

図表2 日経平均株価

図表3 NYダウ

図表4 ドル・円相場

図表5 主な予定

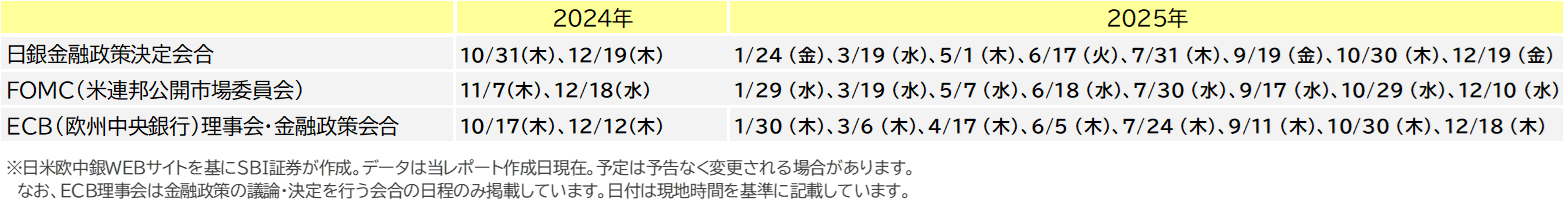

図表6 日米欧中央銀行会議の結果発表予定

図表7 日経平均株価採用銘柄の騰落率上位(10/4~10/11)

図表8 日経平均株価採用銘柄の騰落率下位(10/4~10/11)

円安、株価は一巡?日経平均上昇を占う次のテーマは?

先週末の日経平均は39,605円と約2週間ぶりの高値に到達し、今週は改めて4万円の大台回復を目指す展開になりそうです。

堅調な日経平均を支える要因の1つは円安です。円相場は9月半ばに一時1ドル=140円割れへ円高・ドル安が進みました。しかし、その後に切り返す動きとなり、今週初めには149円台後半で推移しています。

円安・ドル高進行の背景には、日米金利差の拡大が挙げられます。世界的なAI(人工知能)ブームが再び盛り上がってきたことや、米国の景況感が改善したことなどを手掛かりに、米国の長期金利が上昇しました。その一方、日本の長期金利は上昇が抑制されました。9/27の自民党総裁選挙で勝利し、新首相となった石破茂氏は、金融政策について「個人的に追加の利上げをする環境にあるとは考えていない」と発言。金融政策に直接関与していないとは言え、新首相の発言を受けて市場では、日銀が追加利上げを急がないのではないか、との見方が強まったことで金利上昇の動きが抑制されました。

日経平均は改めて4万円超えを目指す展開になることが期待されますが、これまでの株価上昇を支えてきた円安が今後も続くかと言えば、その可能性は高くないと考えられます。

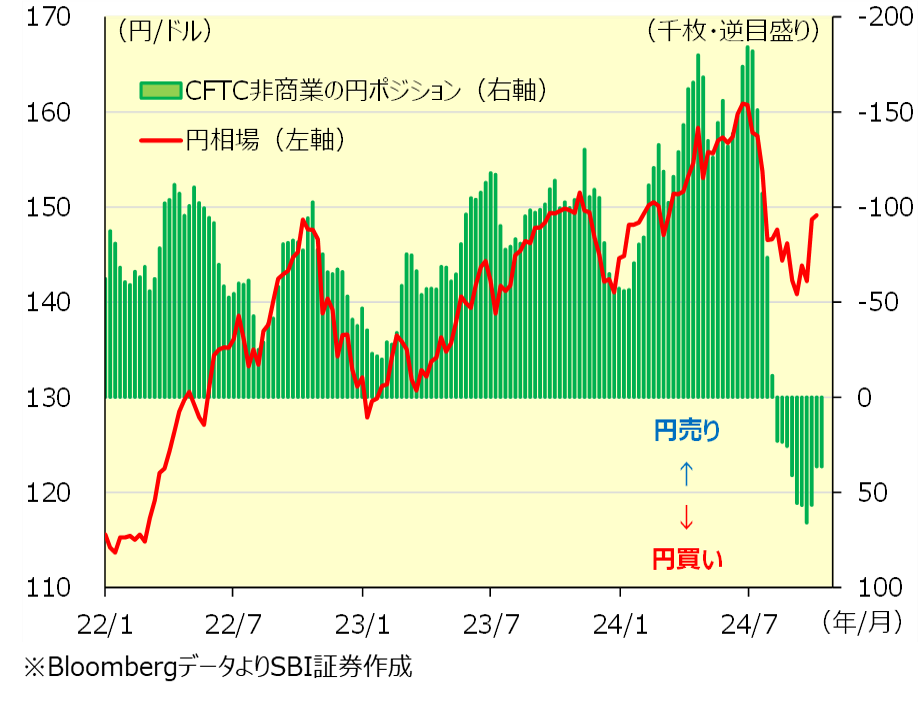

図表9 日経平均と円相場

その理由としては、短期的な円相場の方向性に大きな影響を与える投機筋の動きから見て取ることが出来ます。図表10はシカゴ商品先物取引所が公表している投機筋(非商業)の円先物のポジションを見たグラフです。過去に円相場が1ドル=150円前後へと円安・ドル高が進行した2022年10月や23年11月、1ドル=150円を大きく上回って円安・ドル高が進んだ24年半ばにかけて、投機筋は円安局面の継続を見込んで円売りポジションを積み上げてきました。しかし、現在は1ドル=150円超えを試す展開にもかかわらず、投機筋は依然として円買いポジションの方が多くなっています。現時点で投機筋は円相場について、それほど円安が続くと考えていない可能性があります。

上述のとおり、円安・ドル高の背景には、市場で日銀の金融引き締め観測が後退したことが挙げられますが、ここで日銀の金融政策について簡単に振り返ってみます。

まず、日銀が政策金利(無担保コール翌日物)を0.00-0.10%に設定し、実質的なマイナス金利政策を解除したのが今年3月。翌4月の日銀金融政策決定会合では、歴史的な円安が進んでいることに対し、植田総裁は「円相場が基調的な物価上昇率に大きな影響を与えている訳ではない」とし、金融引き締めを急がない姿勢を示しました。しかし、植田総裁の発言を受けて円相場で一段と円安・ドル高が進み、政府・日銀が円安是正のための為替介入(円買い)に踏み切ると、植田総裁も円安容認のスタンスについて軌道修正を図りました。その後、7月には当時の岸田首相や石破議員から、円安是正のために金融引き締めを進めるべきとの見解が示されると、日銀は7月末の金融政策決定会合でサプライズとなる政策金利の引き上げを発表、そして急激な株安と円高・ドル安が進みました。ただ、最近は石破首相が上述の発言を行ったことなどをうけて、市場では緩和的な金融政策が続くとの見方が広がっています。

このように日銀の金融政策は、円相場の水準で風見鶏のように短期間で揺れ動いており、方向性が定まっていません。現状、市場では日銀が金融引き締めを急がないとの見方ではありますが、円安傾向が続けば、日銀が再び金融引き締めを進める方針を示してくるかもしれません。円相場は1ドル=150円近くで推移しており、これは2022年10月から11月にかけて政府・日銀が円買い介入に踏み切った頃の水準です。円相場が150円台に乗せてくると、市場としても日銀の金融政策スタンスの変化が警戒されて、円売りを進めにくくなる可能性があるでしょう。

また、米国の要因を考えてみます。米国長期金利は景況感の改善を手掛かりに上昇してきました。しかし、もともと米金融政策については、景気減速により金融緩和(利下げ)局面入りするものと見られており、実際に9月FOMC(連邦公開市場委員会)では0.50%ptの大幅利下げが行われました。しかし、このところの景況感の改善が継続すれば、今後の利下げの必要がなくなり、高金利状態が続く可能性があります。そうなれば、楽観的な景気見通しに変化が生じることになり、リスク回避的な米国株安とともに、円安に歯止めがかかることが想定されます。

日米双方の要因から見て、今後も円安傾向が続くとは考え難く、円安を手掛かりとする日経平均の上昇についても、歯止めがかかると可能性があるでしょう。

図表10 円相場と非商業(投機筋)の円ポジション

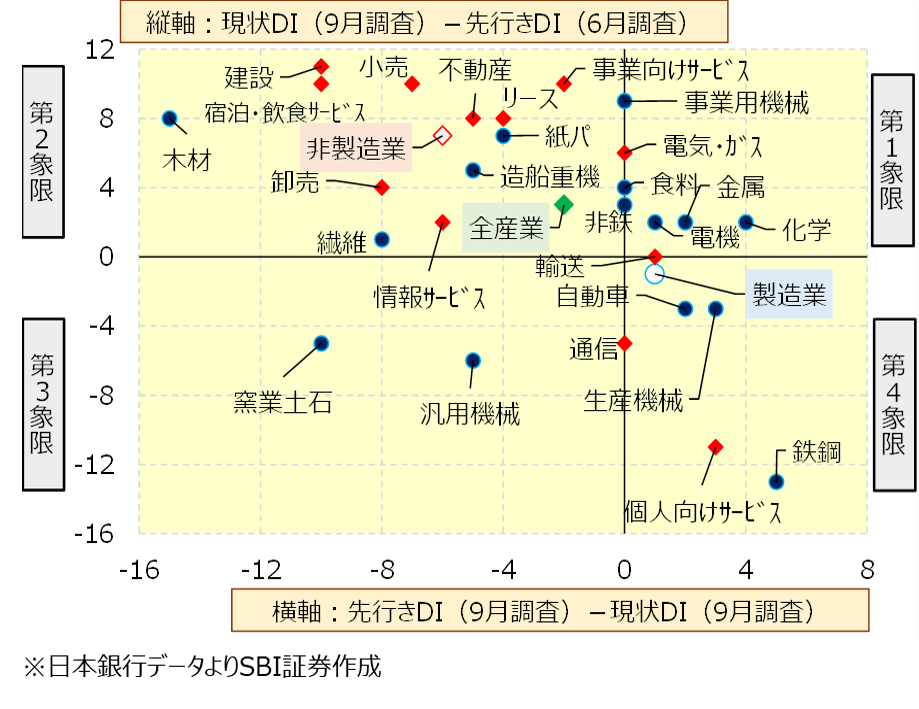

つまり、日経平均は円安のサポートなしで4万円超えを目指すことになるのですが、円安に代わる手掛かりとして注目されるのが、企業業績の改善と考えられます。国内では10月下旬にかけて3月期決算企業の中間決算発表シーズンが本格化していきます。10/8の225の『ココがPOINT!』「日経平均4万円回復に向けた好材料と懸念点は?」で指摘しましたが、日銀短観(9月調査)によると、足元では製造業を中心に業況の改善がうかがえます。

図表11は業種別で見た業況判断DI(現状DI、先行きDI)の変化を業種別で見たグラフです。図表の縦軸は、前回(6月調査)における先行きDIに対し、今回(9月調査)における現状DIの変化を見ており、これが改善している業種については、決算において実績の堅調が期待される業種と考えられます。一方、横軸は今回の現状DIと先行きDIの変化を見ており、これが改善していれば業績見通しについても強気の見通しが示されることが期待できます。この両方を満たしている業種(図表の第1象限)を中心に、堅調な決算が示されるか注目されるでしょう。

図表11 日銀短観 業況判断DI(業種別)

損失は限定的!日経平均の予想に応じたオプション取引戦略を動画でご紹介

※外部サイトに遷移します。

新着記事(2024/10/15)

投資信託

NISA 投資信託 2024年度上期 6ヵ月リターンランキング

マーケットが大きく変動した2024年度上期(4~9月)が終わりました。 当半期の前半(6月まで)は企業業績の拡大などを受けて主要国の株式市場は総じて上昇、為替市場では日米の金利差が意識されて円キャリー取引が活況となって円安ドル高が進みまし...

投資情報部 川上雅人

2024/10/15

国内株式

決算発表シーズン接近!上方修正期待の12銘柄

東京株式市場は徐々に下値を切り上げる展開になっています。米国経済がソフトランディング(軟着陸)するとの見方が強まり、円安・ドル高基調となっていることが背景とみられます。また、石破新政権の経済対策に関する不透明感が後退したことも大きいようです...

投資情報部 鈴木英之/栗本奈緒実

2024/10/11

NISA・iDeCo

その課税口座の株式と投資信託、もったいないことしてるかも?

2023年までの一般NISAは、非課税期間が最長5年間で終わってしまう制度でしたが、2024年からのNISA(以下、新NISA)については非課税期間が恒久化されました。恒久化とは制度がなくならない限り、ずっと非課税ということです。

投資情報部 川上雅人

2024/10/10

国内株式

決算発表接近!業績予想上方修正期待の中小型10銘柄

日経平均株価は堅調に推移しており、4万円回復を実現する日も近いように思われます。 そう考える理由のひとつは、為替市場の安定化です。先月18日まで開催のFOMC(米連邦公開市場委員会)で、0.5%の利下げが決められたものの、FRB(米連邦準...

投資情報部 鈴木 英之 栗本奈緒実

2024/10/09

少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?

信用取引のご注意事項

信用取引に関するリスク

信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。

追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。

信用取引の「二階建て」に関するご注意

委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客さま自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。

ご注意事項

・ 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社、および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製、または販売等を行うことは固く禁じます。

・ 必要証拠金額は当社証拠金(発注済の注文等を加味した証拠金×100%)-ネット・オプション価値(Net Option Value)の総額となります。

・ 当社証拠金、およびネット・オプション価値(Net Option Value)の総額は発注・約定ごとに再計算されます。

・ 証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮のうえ、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、またはお客さまごとに変更することがあります。

・ 「HYPER先物コース」選択時の取引における建玉保有期限は原則新規建てしたセッションに限定されます。なお、各種設定においてセッション跨ぎ設定を「あり」とした場合には、プレクロージング開始時点の証拠金維持率(お客さま毎の証拠金掛目およびロスカット率設定に関わらず必要証拠金額は証拠金×100%で計算)が100%を上回っていれば、翌セッションに建玉を持ち越せます。「HYPER先物コース」選択時は必要証拠金額は証拠金×50%~90%の範囲で任意に設定が可能であり、また、自動的に決済を行う「ロスカット」機能が働く取引となります。

・ 先物・オプションの証拠金についてはこちら(日本証券クリアリング機構のWEBサイト)

・ 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期間のうちに証拠金の大部分、またはそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。また、指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。

・ 日経平均VI先物取引は、一般的な先物取引のリスクに加え、以下のような日経平均VIの変動の特性上、日経平均VI先物取引の売方には特有のリスクが存在し、その損失は株価指数先物取引と比較して非常に大きくなる可能性があります。資産・経験が十分でないお客さまが日経平均VI先物取引を行う際には、売建てを避けてください。

・ 日経平均VIは、相場の下落時に急上昇するという特徴があります。

・

日経平均VIは、急上昇した後に数値が一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴を持っています。

日経平均VIは、短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手できない環境での取引は推奨されません。

・ 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、指数オプション取引は、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。

・ 未成年口座のお客さまは先物・オプション取引口座の開設は受付いたしておりません。

・ 「J-NETクロス取引」で取引所 立会市場の最良気配と同値でマッチングする場合、本サービスをご利用いただくお客さまには金銭的利益は生じないものの、SBI証券は委託手数料を機関投資家から受け取ります。

・ J-NETクロス取引の詳細は適宜修正される可能性がありますのでご留意ください。