ユーロ/円が日本株を動かす? サナエノミクスでも米ドル離れは進行か

投資情報部 土居雅紹 植田雄也

2025/10/07

高市自民党新総裁の誕生で日経平均が急騰!

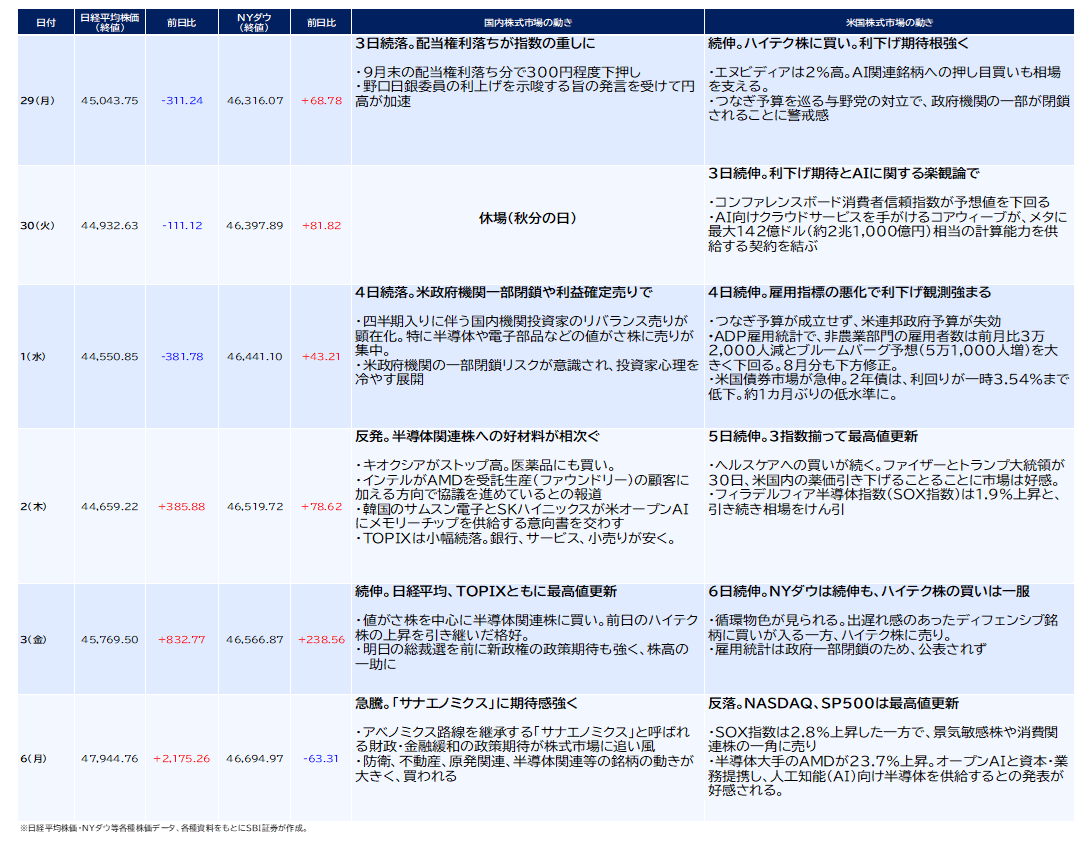

■9月第5週(9/29~10/3)の株式市場動向

・日経平均株価10/3終値は前週末比414円51銭(0.91%)高と週足ベースで続伸。

・9/26~10/1にかけて4営業日続落。10/3に最高値更新。

・日経平均株価の変動要因

①週初は配当落ちで下落スタート:9月29日は3月期決算企業の中間配当落ちの影響で約300円の下押し要因

②週中はリバランス売りと米政府閉鎖リスクで軟調:機関投資家の資産調整売りや政治リスクが重なる

③週末にかけて急反発:米雇用指標の弱さを受けた利下げ期待と米株高が追い風となり、10月3日には832円高で最高値を更新

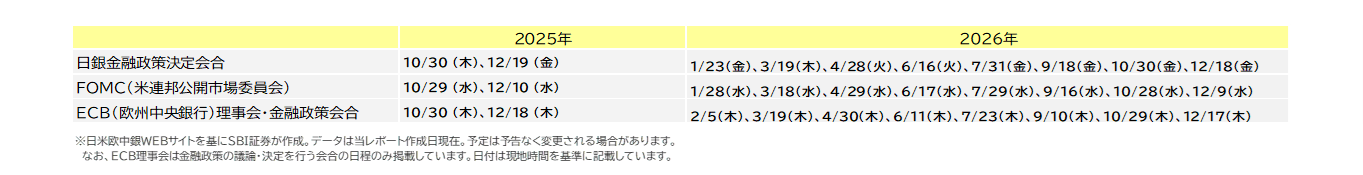

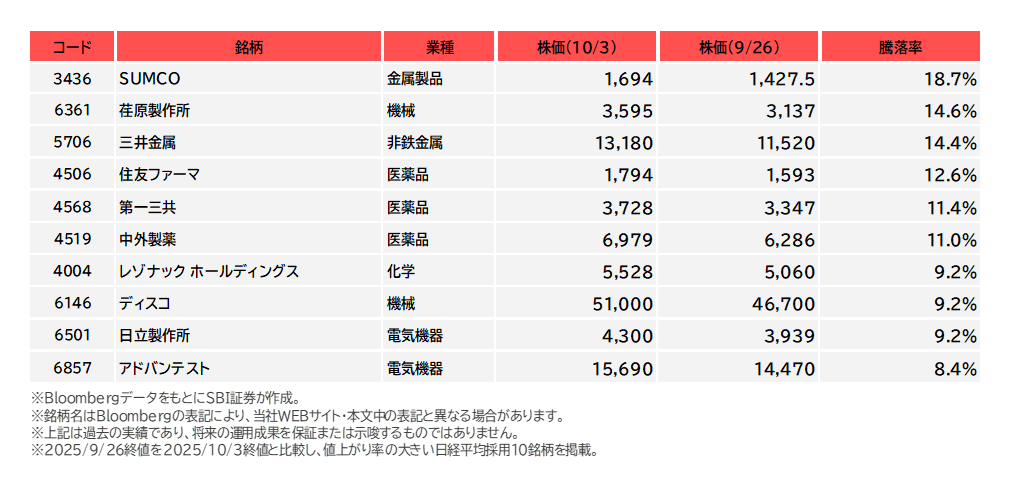

■ 騰落率の傾向(9/26~10/03)

・上昇率上位:半導体関連株、AI関連株に加えて医薬品が上位に。トランプ大統領が30日、米国内の薬価を引き下げることで合意したことが好感されました。

・下落率上位:小売、自動車が中心。一部小売企業にて、9月の既存店売上高が前年同月比で減少したことが嫌気されました。日銀短観で「自動車」の景況感を示す業況判断指数(DI)が大企業では改善したものの、中小企業で悪化したことが影響しました。

■ 9月第5週のスタート(10/6)

・10/6(月)は終値ベースで約2,175円26銭高と4.7%急騰しました。

・25日線との乖離率が7.5%超:高値警戒感が意識される中、急騰で再び乖離が拡大。短期的な調整リスク懸念と出遅れ資金の綱引きが続きそうです。

図表1 日経平均株価およびNYダウの値動きとその背景

図表2 日経平均株価

図表3 NYダウ

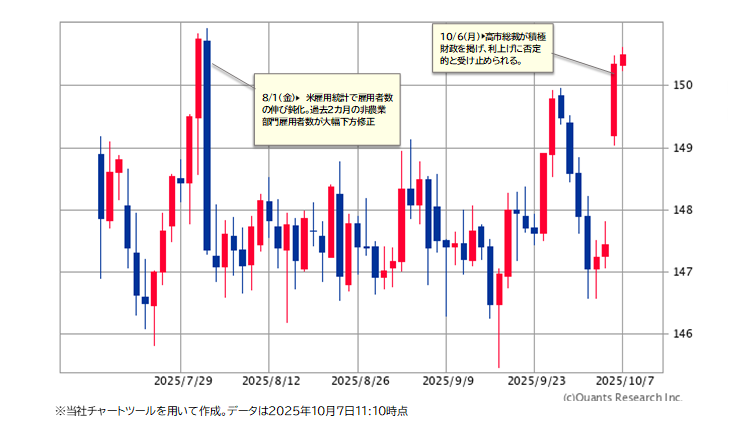

図表4 ドル・円相場

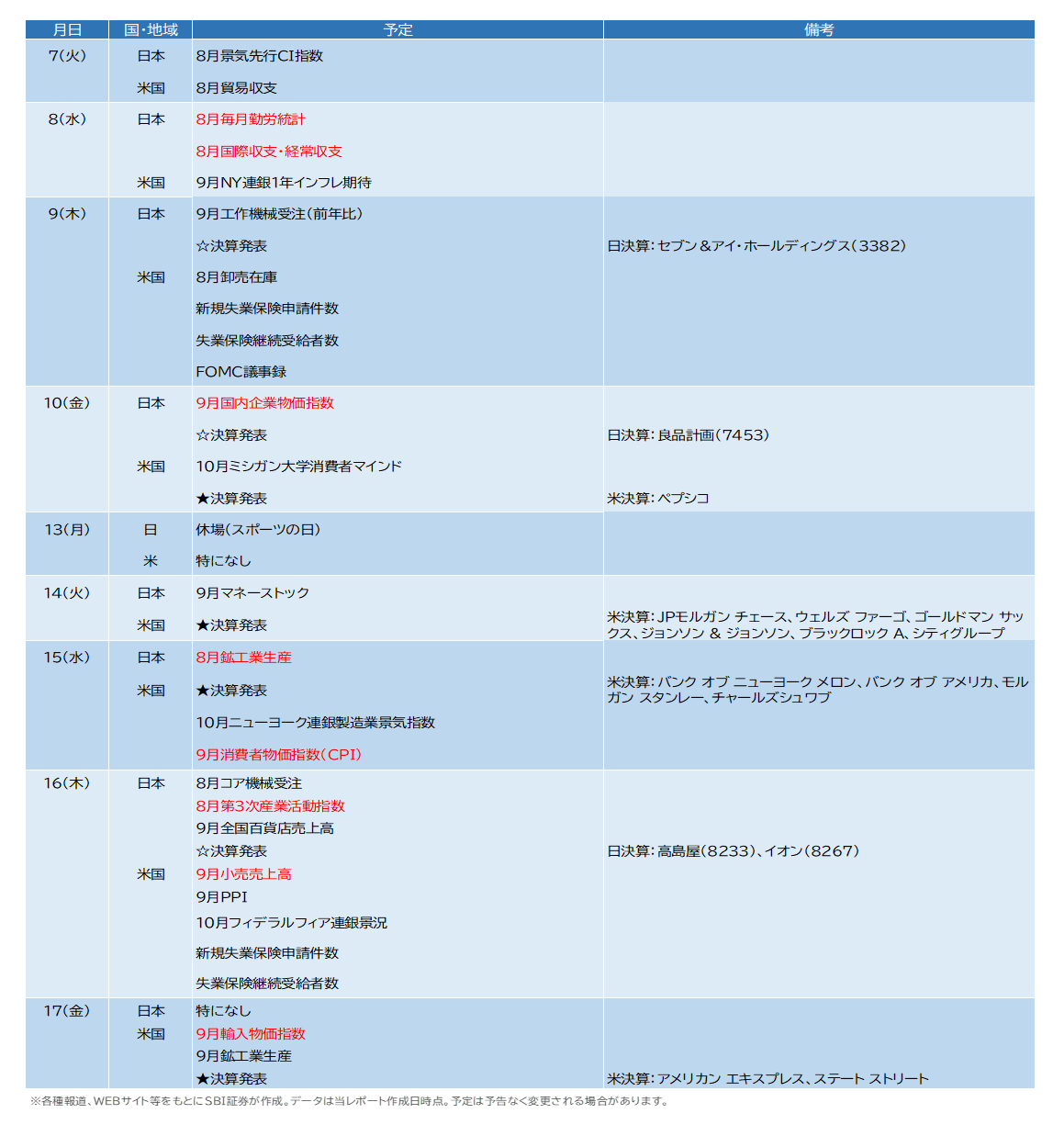

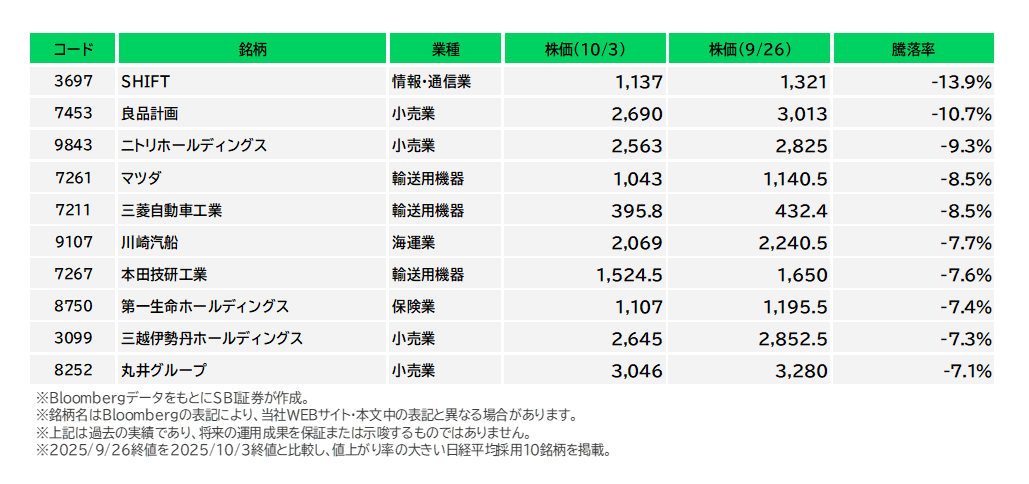

図表5 主な予定

図表6 日米欧中央銀行会議の結果発表予定

図表7 日経平均株価採用銘柄の騰落率上位(9/26~10/3)

図表8 日経平均株価採用銘柄の騰落率下位(9/26~10/3)

ユーロ/円が日本株を動かす? サナエノミクスでも米ドル離れは進行か

下がる米株と米ドル円相場の影響力

「想定した水準で日経平均の取引が始まらない!?」

最近の寄付きを見て、投資経験が長い方ほどそう感じることが多いかもしれません。かつての日本株は重厚長大銘柄の長期低迷と輸出関連株だけの頑張りが目立つ時期が長く続きました。そのため、

「日本株は米国株の従属変数」

「米国株終値と米ドル円相場を見れば日経平均の始値が分かる」

という見方が広がっていました。

コロナショックで変わった資金の流れ

コロナショックで経済活動が遮断されると、米国株は超大型株主導で水準を大きく切り上げました。さらに第二次トランプ政権では、米ドル離れを促すような政策が続き、世界的な資金の流れに変化が生じています。つまり、これまで米国金融市場に集中していた資金の一部が他市場へシフトし、ユーロ、日欧株や金、暗号資産などの価格上昇につながったと考えられます。

データで見る影響度の変化

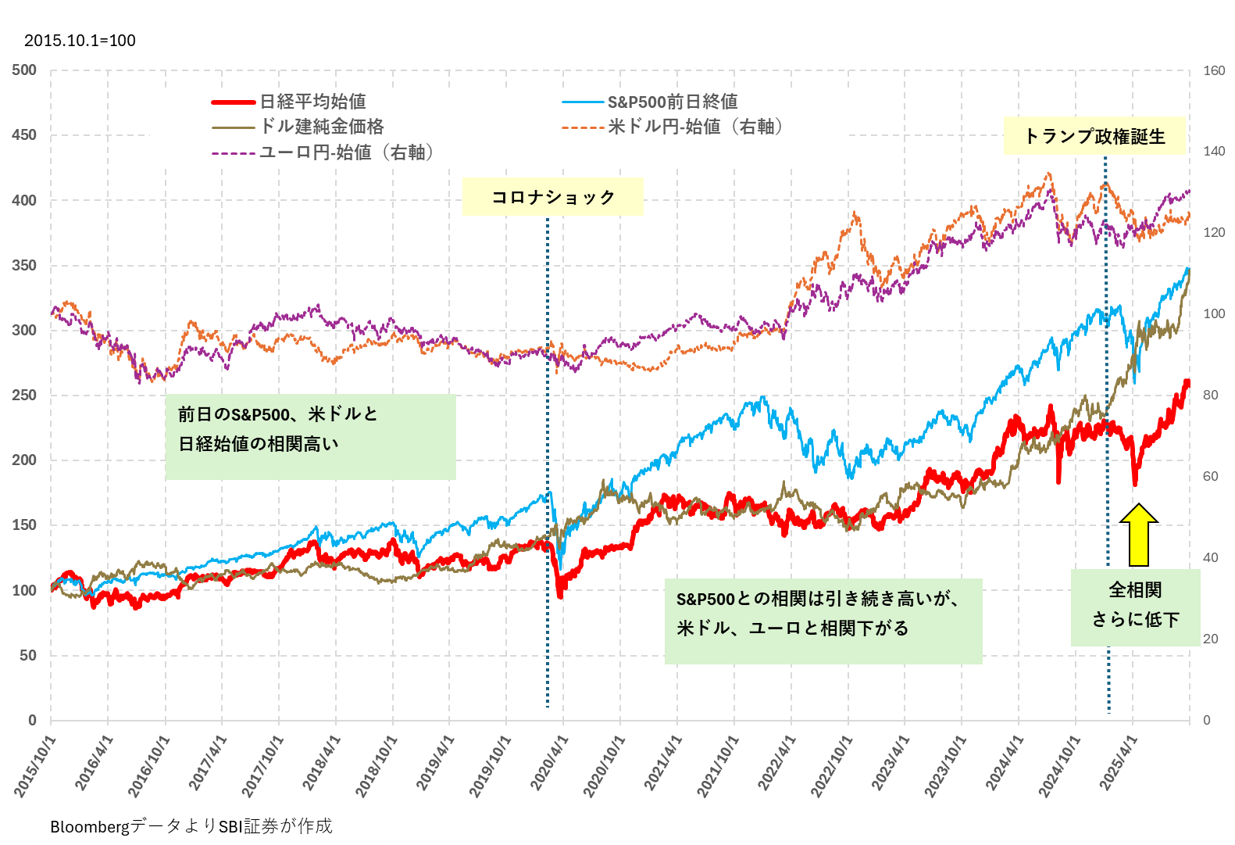

図表9は、日経平均の始値と米ドル・ユーロの対円相場、前日のS&P500とドル建金価格の終値を比較したものです。日経平均を「始値」で見たのは、米国株やドル建金価格、当日朝の為替レートの影響を近いタイミングで捉えるためです。大きな流れでは、S&P500と日経平均は似た動きをし、さらに米ドル高・円安になれば日経平均が上がるという関係でした。

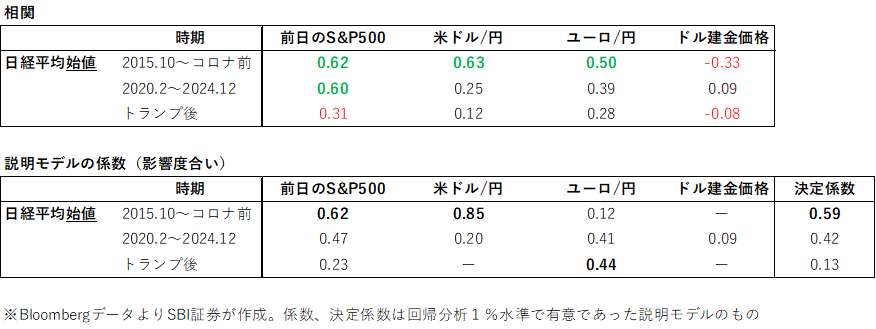

図表10では、日次変化率の相関と影響度を数値化しています。チャートで「なんとなく」見える関係も、相関で測ると明確になります。

1.コロナ前(2015年10月~2020年1月)

・米国株終値と早朝の米ドル円相場を見れば日経平均の寄付きが想像できた時期

・日経平均始値とS&P500、米ドル円の相関が高かった

多変量解析による影響度推計:

S&P500が1%動くと → 日経平均は0.62%

米ドル/円が1%動くと → 日経平均は0.85%

ユーロ/円が1%動くと → 日経平均は0.12%

2.コロナ後

・米ドル円相場の影響が顕著に低下、S&P500の相関は維持されるも説明力は低下

・米株・米ドル円の影響度が下がり、ユーロ/円が上昇した点が注目

多変量解析による影響度推計:

S&P500 ±1% → 日経平均±0.47%

米ドル/円 ±1% → 日経平均±0.20%

ユーロ/円 ±1% → 日経平均±0.41%

3.トランプ後はユーロ円に注目、分散投資なら金

・2025年1月のトランプ政権成立で構造変化?S&P500、米ドル/円、ユーロ/円すべて相関低下

・米ドル円と日経平均に統計的に有意な関係確認できず!

・ユーロ/円相場の影響が引き続き大きい

多変量解析による影響度推計:

S&P500 ±1% → 日経平均±0.23%

ユーロ/円±1% → 日経平均±0.44%

なお、全期間にわたってドル建金価格は日経平均とともに大きく上昇しているにもかかわらず、相関はなく有意な関係も認められませんでした。これは、日本株保有者にとって純金投資が分散投資として極めて有効であることを示唆しています。

■サナエノミクスでも日本株の米株・米ドル円離れは継続か?

日経平均への米株・米ドル円相場の影響が下がり、ユーロ円相場の影響度が相対的に高まっている原因としては以下が考えられます。

・米ドル・円の他通貨に対する連れ安(米国金利低下でも、日本の放漫財政懸念で米ドル円相場は円高進展せず)

・日本株がまだ「割安」(S&P500予想PER22~23倍、日経平均19倍)

・トランプ政権の施策を嫌気し、米ドル・米株エクスポージャーを減らしたい資金が日本株にも流入

・日本企業の輸出先多角化の動き(ユーロ圏との取引増加)

・今後の防衛装備品輸入増による実需の円売り・米ドル買い予測

これらの状況は、サナエノミクスでも対米配慮やインフレ懸念から円安政策に限界があると考えるなら、少なくともトランプ政権の間は大きな変化はないと考えられます。その結果、米ドル/円相場や米国株の動向に関わらず、海外マネーに日本株が押し上げられる流れは続く可能性が高いでしょう。また、米ドル/円よりもユーロ/円相場の変動に注目が必要となり、ユーロ/円相場が大きく動きそうな場合は、先物やCFDを含め日経平均や日本株のポジションを先んじて調整することが効果的と考えられます。

図表9 日経平均始値と、米ドル/円・ユーロ/円、S&P500とドル建金価格

図表10 相関と影響度推定

損失は限定的!日経平均の予想に応じたオプション取引戦略を動画でご紹介

※外部サイトに遷移します。

新着記事(2025/10/07)

先物・オプション

ユーロ/円が日本株を動かす? サナエノミクスでも米ドル離れは進行か

■9月第5週(9/29~10/3)の株式市場動向 ・日経平均株価10/3終値は前週末比414円51銭(0.91%)高と週足ベースで続伸。 ・9/26~10/1にかけて4営業日続落。10/3に最高値更新。

投資情報部 土居雅紹 植田雄也

2025/10/07

債券

米政府の一部機関閉鎖でリスクオフ

ウエルスアドバイザー社が提供する、主要国の金利・為替に関するレポートです。 前週分の振り返りと、今後の為替見通し・注目すべき経済イベントなどの情報をお伝えしますので、ぜひ債券をご購入の際に、ご参考として本レポートをご利用ください。

ウエルスアドバイザー社

2025/10/07

外国株式

1分でチェック!今週の米国株式「政府機関一部閉鎖が収束の動きを見せるかが注目ポイント」

先週の米国株は政府機関一部閉鎖があったものの、短期で収束するとの期待を背景に堅調な展開でした。また、利下げ観測もサポート材料となり、S&P500指数などの主要株価3指数は史上最高値を更新する場面がありました。一方、政府機関一部閉鎖の影響で3...

投資情報部 齊木 良

2025/10/06

投資信託

2025年 好調の新興国株式!? オルカンと組み合わせたい新興国株式ファンドは?

2025年も9ヵ月が経過し、残り3ヵ月となりました。2025年の株式市場は4月上旬にトランプ関税ショックによる大幅下落がありましたが、その後は反発上昇したため、9ヵ月間における株式ファンドのパフォーマンスは総じて堅調となりました。

投資情報部 川上雅人

2025/10/06

少ない資金で大きな利益が狙える先物・オプション取引って何?

信用取引のご注意事項

信用取引に関するリスク

信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。

追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。

信用取引の「二階建て」に関するご注意

委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客さま自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。

ご注意事項

・ 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社、および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製、または販売等を行うことは固く禁じます。

・ 必要証拠金額は当社証拠金(発注済の注文等を加味した証拠金×100%)-ネット・オプション価値(Net Option Value)の総額となります。

・ 当社証拠金、およびネット・オプション価値(Net Option Value)の総額は発注・約定ごとに再計算されます。

・ 証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮のうえ、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、またはお客さまごとに変更することがあります。

・ 「HYPER先物コース」選択時の取引における建玉保有期限は原則新規建てしたセッションに限定されます。なお、各種設定においてセッション跨ぎ設定を「あり」とした場合には、プレクロージング開始時点の証拠金維持率(お客さま毎の証拠金掛目およびロスカット率設定に関わらず必要証拠金額は証拠金×100%で計算)が100%を上回っていれば、翌セッションに建玉を持ち越せます。「HYPER先物コース」選択時は必要証拠金額は証拠金×50%~90%の範囲で任意に設定が可能であり、また、自動的に決済を行う「ロスカット」機能が働く取引となります。

・ 先物・オプションの証拠金についてはこちら(日本証券クリアリング機構のWEBサイト)

・ 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期間のうちに証拠金の大部分、またはそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。また、指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。

・ 日経平均VI先物取引は、一般的な先物取引のリスクに加え、以下のような日経平均VIの変動の特性上、日経平均VI先物取引の売方には特有のリスクが存在し、その損失は株価指数先物取引と比較して非常に大きくなる可能性があります。資産・経験が十分でないお客さまが日経平均VI先物取引を行う際には、売建てを避けてください。

・ 日経平均VIは、相場の下落時に急上昇するという特徴があります。

・

日経平均VIは、急上昇した後に数値が一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴を持っています。

日経平均VIは、短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手できない環境での取引は推奨されません。

・ 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、指数オプション取引は、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。

・ 未成年口座のお客さまは先物・オプション取引口座の開設は受付いたしておりません。

・ 「J-NETクロス取引」で取引所 立会市場の最良気配と同値でマッチングする場合、本サービスをご利用いただくお客さまには金銭的利益は生じないものの、SBI証券は委託手数料を機関投資家から受け取ります。

・ J-NETクロス取引の詳細は適宜修正される可能性がありますのでご留意ください。

・ SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)、店頭CFD取引(SBI CFD)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。